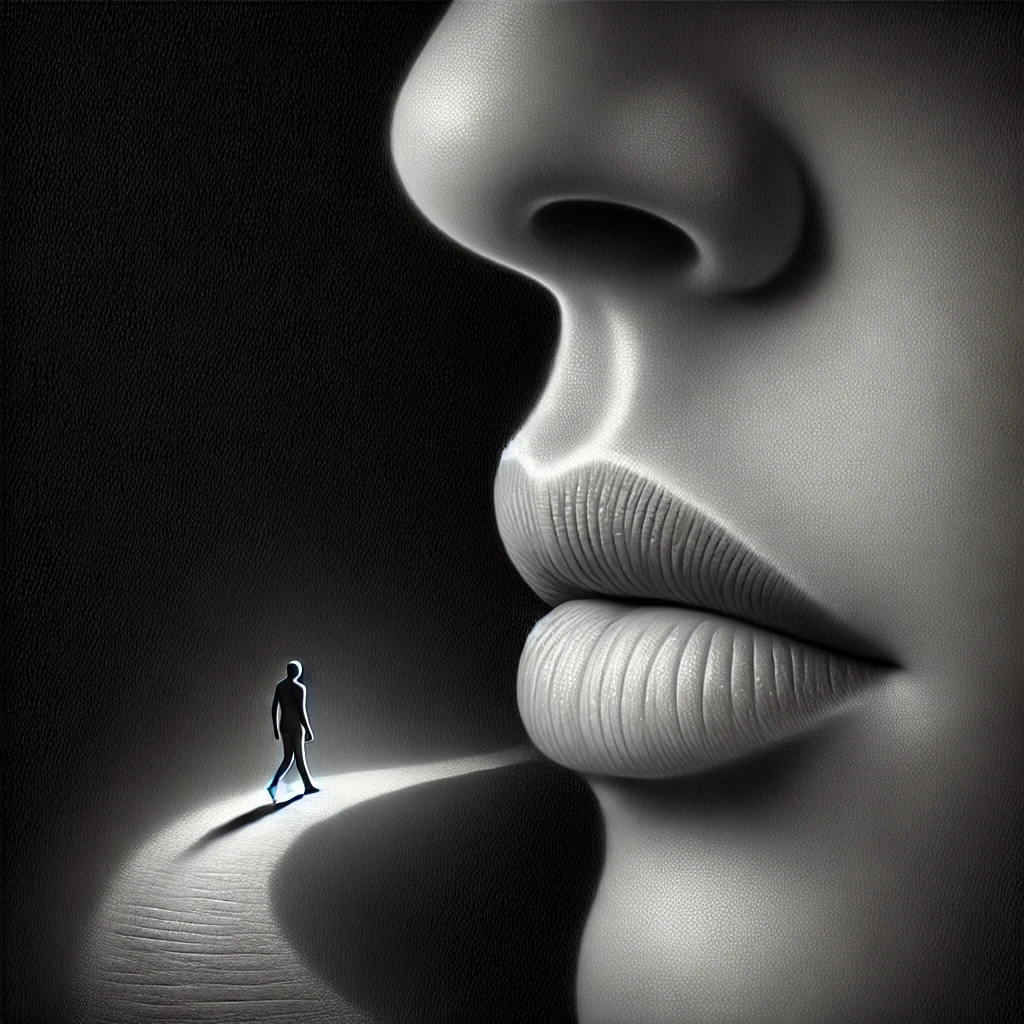

Il desiderio è una forza potente e misteriosa che attraversa la vita umana, rappresentando una spinta verso l’ignoto e verso ciò che percepiamo come essenziale per la nostra completezza. A differenza del bisogno, che si collega a ciò che è necessario per la sopravvivenza fisica, il desiderio si affaccia sull’universo interiore e, spesso, su ciò che non abbiamo ancora compreso pienamente di noi stessi. Mentre il bisogno ci tiene ancorati alla realtà tangibile — come il cibo, l’acqua, la sicurezza — il desiderio va oltre, guidandoci in territori inesplorati della mente e del cuore.

Immaginiamo il desiderio come una corrente sotterranea che scorre al di sotto delle nostre decisioni coscienti; esso è sempre presente, a volte silenzioso, altre volte tumultuoso. A livello psichico, il desiderio si manifesta come una tensione, un’attrazione che ci spinge verso qualcosa o qualcuno che possa completare, almeno per un istante, l’immagine che abbiamo di noi stessi. Non sempre si tratta di raggiungere ciò che si desidera, ma del movimento stesso che il desiderio genera, come una tensione creativa che alimenta la nostra crescita e le nostre scelte quotidiane.

Spesso ci confrontiamo con desideri che non comprendiamo appieno o che emergono in contrasto con ciò che pensiamo di volere. Un esempio è il desiderio di esplorare nuovi orizzonti, nonostante la nostra routine ci offra sicurezza; oppure, il desiderio di connessione profonda in un’epoca di interazioni superficiali. Il desiderio, quindi, è come un faro nella nebbia: non ci dà certezze, ma illumina la strada verso una parte di noi che attende di essere scoperta, rendendo la vita un viaggio emotivo e psicologico.

Cos’è il Desiderio. Definizione e Riflessioni

Il desiderio è quella scintilla interna che ci spinge a cercare ciò che ancora non abbiamo, che ci muove verso l’ignoto e che, in fondo, ci rende umani. Non si tratta solo di un impulso immediato o di una reazione a uno stimolo esterno; il desiderio è una forma di energia psichica che affiora dalla nostra parte più intima, spesso senza una spiegazione razionale, e che riflette i bisogni profondi, le aspirazioni e i sogni che alimentano la nostra esistenza.

Nel quotidiano, il desiderio si manifesta in modi sottili e intensi: può essere la voglia di esplorare una nuova città, di creare un’opera d’arte, o il semplice desiderio di avvicinarsi a una persona che suscita in noi un’emozione profonda. Ma non è solo una tensione verso l’esterno; il desiderio porta con sé una forza creativa, un potere trasformativo che ci spinge a migliorare, a cercare nuovi significati e a costruire un’identità più autentica.

Pensiamo a come il desiderio ci motiva: una persona che desidera avanzare nella carriera lavorativa è spinta non solo dal successo, ma anche da una ricerca di valore personale e di riconoscimento. Altri esempi si trovano nei piccoli gesti quotidiani, come il desiderio di essere ascoltati e compresi da chi amiamo o di trovare il proprio posto nel mondo. Ogni desiderio, in fondo, è un passo verso una versione più completa di noi stessi, come un mosaico che si compone lentamente, tessera dopo tessera.

Le sfumature del desiderio sono molteplici: da una parte, è una tensione verso l’altro, verso il mondo esterno, che desideriamo esplorare e scoprire. Questa tensione può nascere dal bisogno di un senso di appartenenza o dal desiderio di sentirsi uniti agli altri, come accade quando costruiamo legami di amicizia o d’amore. Ma il desiderio è anche una ricerca di completezza interiore. In ogni desiderio, c’è l’eco di una promessa, un miraggio di soddisfazione che ci appare come una soluzione alla nostra incompiutezza.

Tuttavia, il desiderio non si limita alla semplice ricerca di appagamento. Spesso, ci troviamo in conflitto con i nostri stessi desideri: possiamo desiderare qualcosa che sappiamo essere fuori dalla nostra portata o che entra in contrasto con i nostri valori più profondi. Questo aspetto del desiderio rivela la sua natura complessa e ambigua, perché in esso convivono tanto la speranza quanto l’insoddisfazione, tanto la spinta verso il nuovo quanto la paura di ciò che non conosciamo. In questo modo, il desiderio ci guida e ci mette alla prova, mostrandoci la nostra natura più vera e profonda, come una bussola che punta sempre verso chi siamo, ma anche verso chi potremmo diventare.

La Psicodinamica del Desiderio: Radici e Struttura

Il desiderio, secondo la teoria psicodinamica, non è solo una spinta superficiale o un impulso momentaneo, ma un processo complesso e radicato che affonda le sue origini nell’inconscio. Esso è un richiamo potente che ci guida verso ciò che sentiamo di voler raggiungere, senza che spesso sappiamo esattamente il perché. I primi approcci psicodinamici, soprattutto grazie a Freud, hanno esplorato il desiderio come espressione delle pulsioni di base, che emergono fin dall’infanzia, trovando origine nei nostri primi legami affettivi e nelle dinamiche interne che si formano a partire da quelle esperienze iniziali.

L’inconscio gioca un ruolo cruciale nel modellare il desiderio, poiché qui risiedono pulsioni, sogni e simboli che, pur non essendo del tutto visibili, influenzano in profondità le nostre scelte e aspirazioni. Ad esempio, il desiderio di essere amati e accettati è spesso legato al primo attaccamento che si instaura con le figure di riferimento, come i genitori, e si evolve in base alla qualità di queste relazioni primarie. Se abbiamo sperimentato un rapporto sicuro e rassicurante, potremmo sviluppare desideri più equilibrati e sereni; al contrario, se l’attaccamento è stato instabile o ambiguo, il nostro desiderio potrebbe assumere forme più conflittuali, cercando di colmare una mancanza affettiva mai del tutto risolta.

Un esempio di questo processo è il desiderio di riconoscimento, che può essere interpretato come il riflesso di un’infanzia in cui si è cercata costantemente l’approvazione. Crescendo, questo desiderio si esprime nel bisogno di essere apprezzati o ammirati dagli altri, come se si volesse ricreare una dinamica non soddisfatta nella propria storia personale. In un contesto psicodinamico, il desiderio non è altro che la manifestazione di queste pulsioni originarie, adattate e trasformate nel corso della vita.

I sogni sono un altro canale attraverso il quale il desiderio inconscio si fa spazio. Freud li considerava “la via regia per l’inconscio,” poiché nei sogni il desiderio si manifesta in simboli, immagini e situazioni che a volte sembrano assurde, ma che in realtà celano significati profondi. Immaginiamo di sognare di salire su una montagna, ma di non riuscire mai a raggiungere la cima; questo potrebbe simboleggiare il desiderio di raggiungere un obiettivo, di realizzarsi, ma anche la paura del fallimento, o l’esistenza di ostacoli interni che ci impediscono di compiere il nostro percorso. I sogni, quindi, sono come finestre aperte su desideri non del tutto accessibili a livello conscio, ma che restano radicati nelle profondità della psiche.

Il desiderio, inoltre, assume una funzione simbolica: ogni cosa che desideriamo rappresenta qualcosa di più grande, un’aspirazione che spesso va oltre il semplice oggetto del desiderio. Il simbolo funge da ponte tra la nostra esperienza interiore e il mondo esterno, trasformando un desiderio apparentemente concreto — come quello di possedere un bene materiale — in un desiderio più profondo, come quello di sentirsi in controllo della propria vita o di trovare un senso di appartenenza.

Le prime relazioni oggettuali sono altrettanto fondamentali nel plasmare il nostro modo di desiderare. Queste relazioni non sono semplicemente incontri con l’altro, ma veri e propri modelli che rimangono impressi nel nostro inconscio e che influenzano il modo in cui ci rapportiamo ai desideri, sia nostri che altrui. Ad esempio, se abbiamo avuto un rapporto ambivalente con una figura di riferimento, potremmo sviluppare un desiderio di intimità accompagnato da una paura costante del rifiuto. Tale dinamica si riflette nelle relazioni adulte, dove il desiderio di avvicinarsi a qualcuno è continuamente contrastato da una paura inconscia di essere feriti.

In questo senso, la psicodinamica del desiderio ci mostra come esso sia tanto un’espressione di libertà quanto una sorta di “eredità psichica.” Ogni desiderio non nasce nel presente ma affonda le sue radici in esperienze passate, filtrate e reinterpretate dall’inconscio. È una mappa della nostra storia emotiva, che ci guida a ripetere o risolvere schemi affettivi mai del tutto superati.

La struttura psicodinamica del desiderio, quindi, va ben oltre la semplice motivazione verso un obiettivo; è il risultato di una complessa interazione tra pulsioni originarie, simboli inconsci e relazioni significative che hanno lasciato un segno. Comprendere la psicodinamica del desiderio ci permette di svelare i motivi profondi delle nostre aspirazioni, scoprendo come ogni desiderio sia una risposta personale e unica a un dialogo interiore che ci accompagna fin dai primi istanti di vita.

Desiderio e Conflitti Interiori: La Dualità del Sentire

Il desiderio, con la sua natura potente e al tempo stesso sfuggente, porta spesso con sé una fitta rete di tensioni interne e ambivalenze. Quando sentiamo emergere un desiderio profondo, qualcosa dentro di noi si attiva: è come se una forza ci spingesse in avanti, verso l’oggetto o la situazione desiderata, ma allo stesso tempo, altre forze ci trattenessero. In ogni desiderio risiede una tensione tra la spinta a soddisfarlo e le voci interne che, per vari motivi, ci suggeriscono di reprimere, posticipare o addirittura rinunciare a ciò che vogliamo.

Questi conflitti interiori sono spesso legati alla nostra morale o alle convinzioni e ai valori che abbiamo interiorizzato nel tempo. Desiderare qualcosa che va contro ciò che riteniamo giusto, ad esempio, può portarci a provare un senso di colpa o di vergogna. Immaginiamo una persona che desidera cambiare vita, magari lasciando un lavoro sicuro per inseguire un sogno artistico; il desiderio la spinge verso una nuova espressione di sé, ma le norme sociali, o la paura di deludere chi la circonda, creano una frizione interna che può diventare insopportabile. Qui si manifesta il conflitto tra desiderio e morale: la spinta a realizzarsi e la paura di infrangere le aspettative altrui.

Anche il desiderio vs. realtà è una delle dualità più dolorose e comuni. Molti dei nostri desideri si scontrano con i limiti del reale, con ciò che, al momento, sembra inaccessibile o irraggiungibile. Desiderare una relazione intensa con una persona che non ricambia o ambire a un ideale di vita che sembra fuori dalla nostra portata crea un conflitto che tocca la nostra autostima e il nostro senso di possibilità. Spesso, questo tipo di tensione tra ciò che vogliamo e ciò che è possibile ci lascia con un senso di frustrazione o di mancanza, portandoci a chiederci se il desiderio stesso sia un’illusione o un miraggio.

Questo continuo dialogo tra desiderio e limite, tra il sentire profondo e le barriere interne o esterne, ha un impatto notevole sul nostro benessere psicologico. Quando i conflitti tra ciò che desideriamo e ciò che ci sembra giusto o possibile diventano troppo forti, possiamo entrare in un circolo di autocritica o in uno stato di insoddisfazione cronica. È come vivere in una tensione costante, in cui ogni passo verso il desiderio sembra anche un tradimento verso qualcosa di più grande o più giusto. Questo tipo di conflitto può minare la nostra percezione di noi stessi, facendoci sentire inadeguati o “sbagliati” per avere determinati desideri.

Ma i conflitti interiori legati al desiderio non sono solo fonte di sofferenza; possono anche rivelarsi occasioni di profonda crescita. Attraverso questi conflitti, siamo chiamati a conoscere meglio noi stessi, a chiederci da dove nascano i nostri desideri e quale sia il loro vero significato. Tornando all’esempio di chi desidera un cambiamento radicale nella vita, il conflitto tra sicurezza e aspirazione può diventare un’occasione per comprendere cosa si nasconde dietro quel desiderio: forse un bisogno di autenticità o una ricerca di significato più profondo.

Riconoscere questi conflitti e osservarli con apertura può aiutarci a navigare meglio le complessità del desiderio, accettando le nostre ambivalenze senza giudizio. Ogni tensione, ogni conflitto ci racconta qualcosa di importante: non sono limiti, ma bussole che ci indicano ciò che per noi ha veramente valore, invitandoci a trovare una strada che, pur con compromessi, ci avvicini a ciò che desideriamo davvero.

Desiderio e Identità: Formazione e Maturazione Psichica

Il desiderio è una forza che plasma e definisce la nostra identità, come un artista che, pennellata dopo pennellata, dà forma a un’immagine unica e irripetibile. Non si tratta solo di aspirare a qualcosa o di sentire una spinta verso l’esterno; il desiderio è un processo interiore, intimo, attraverso il quale ci scopriamo e ci costruiamo, un pezzo alla volta. Ogni volta che riconosciamo un desiderio autentico, stiamo accogliendo una parte profonda di noi stessi, ci avviciniamo alla nostra essenza e, lentamente, delineiamo i confini della nostra identità.

Desiderare qualcosa non è solo una manifestazione di volontà; è, soprattutto, un atto di esplorazione del nostro mondo interno. Immaginiamo una persona che sin da giovane sogna di diventare un medico: non si tratta solo di scegliere una professione, ma di incarnare un ideale di cura, di sentirsi parte di una missione più grande. Questo desiderio riflette un bisogno profondo di significato e un valore che diventa fondamentale per la sua identità. Anche se poi, crescendo, quella persona dovesse scegliere una strada diversa, l’ideale racchiuso in quel desiderio continua a influenzare le sue scelte e a darle un senso di orientamento.

Il desiderio, quindi, ci offre una direzione, fungendo da bussola che punta sempre verso i nostri ideali più autentici. Ci mostra cosa è veramente importante per noi, cosa risuona profondamente con i nostri valori, anche quando il contesto esterno sembra suggerirci altre strade. Ogni volta che ci chiediamo cosa desideriamo davvero, ci confrontiamo con domande che vanno oltre l’immediato: Chi sono? Cosa mi realizza davvero? Qual è il significato che attribuisco alle mie scelte? È in questo dialogo continuo che il desiderio diventa uno strumento di maturazione psichica, un filo conduttore che ci accompagna nella formazione di un’identità più completa e consapevole.

Tuttavia, il percorso verso la realizzazione di sé attraverso il desiderio non è sempre lineare e semplice. Spesso, siamo influenzati dai desideri e dalle aspettative altrui: i desideri dei genitori, i valori della società, le pressioni del gruppo sociale. Potremmo trovarci a desiderare qualcosa non perché lo sentiamo nostro, ma perché lo vediamo come un simbolo di approvazione o di successo agli occhi degli altri. È in questi momenti di conflitto che il desiderio diventa un’opportunità per rimettere in discussione la nostra identità, per separarci da ciò che non ci appartiene veramente e trovare la nostra voce autentica.

Un esempio è il desiderio di raggiungere posizioni di prestigio o di accumulare beni materiali, spesso percepiti come simboli di valore e sicurezza. Se però, alla base di questo desiderio, non vi è una reale sintonia con i nostri ideali personali, il raggiungimento di questi obiettivi può lasciarci un senso di vuoto o di insoddisfazione. In questo caso, il desiderio agisce come una guida che, anche attraverso l’errore o la delusione, ci invita a rivedere cosa è davvero significativo per noi, rivelandoci valori più autentici e profondi.

Il desiderio, quindi, è un percorso che ci conduce verso il riconoscimento dei nostri ideali, ci mostra cosa risuona veramente con chi siamo e chi vogliamo diventare. Non si tratta solo di ottenere ciò che desideriamo, ma di utilizzare il desiderio come un percorso di scoperta e trasformazione, che ci permette di abbracciare con autenticità la nostra identità. È proprio grazie al desiderio che ogni scelta, ogni ambizione, ogni errore si inserisce in un mosaico più grande, in cui possiamo vedere, riflessa, la nostra evoluzione interiore e il nostro divenire.

La Rimozione del Desiderio: Quando il Desiderio Diventa Tabù

Il desiderio, con tutta la sua carica di intensità e libertà, può anche diventare un fardello, qualcosa che ci spaventa e che preferiamo relegare nelle zone d’ombra della psiche. Ci sono desideri che, per vari motivi, riteniamo inaccettabili o proibiti, forse perché vanno contro le norme sociali, le aspettative familiari o i nostri stessi valori morali. In questi casi, il desiderio diventa un “tabù” interiore, qualcosa da allontanare per proteggere l’equilibrio della nostra identità. Qui entrano in gioco le difese psicologiche, che attiviamo inconsapevolmente per sopprimere ciò che potrebbe destabilizzarci.

Uno dei meccanismi di difesa più comuni in questi casi è la rimozione, che agisce come una sorta di “cancello mentale” dietro cui nascondiamo il desiderio, evitando di riconoscerne l’esistenza. Ad esempio, qualcuno potrebbe provare una forte attrazione per una persona che considera “sbagliata” o inappropriata per il proprio contesto morale o sociale; il desiderio viene allora rimosso, allontanato dalla coscienza, così da evitare il conflitto tra il piacere e il senso di colpa. Ma il desiderio rimosso non scompare: rimane latente, agendo in modo indiretto, a volte manifestandosi attraverso sogni, fantasie o comportamenti che sembrano slegati dalla realtà quotidiana.

Un altro meccanismo è la razionalizzazione, che permette di trovare spiegazioni logiche per giustificare l’assenza di un desiderio o per sminuirne l’importanza. Immaginiamo una persona che desidera ardentemente cambiare vita e trasferirsi in un nuovo paese. Tuttavia, per paura dell’ignoto o della disapprovazione altrui, potrebbe convincersi che “non ne vale la pena” o che “è troppo tardi” per cambiare. La razionalizzazione agisce quindi come uno schermo, ridimensionando il desiderio e rendendolo meno minaccioso, pur continuando a influenzare sottilmente il suo stato d’animo.

Anche la proiezione è una difesa frequente: attribuiamo agli altri i desideri che non vogliamo ammettere in noi stessi. In una relazione di coppia, ad esempio, una persona che reprime il desiderio di avventura potrebbe accusare il partner di non essere abbastanza “libero” o “sperimentale.” In questo modo, evita di confrontarsi con il proprio desiderio, proiettandolo all’esterno e sentendosi in conflitto con l’altro piuttosto che con se stesso.

Il costo di questi meccanismi, però, è alto: il desiderio represso non solo rimane vivo, ma, spostato nel regno dell’inconscio, tende a ripresentarsi sotto forme imprevedibili e spesso dolorose, generando ansia, insoddisfazione o conflitti. Accogliere un desiderio, anche quando scomodo, richiede coraggio, ma questa consapevolezza ci permette di vivere con maggiore autenticità. Solo imparando a riconoscere e a integrare questi desideri “tabù” possiamo liberarci da quel conflitto interiore e dare spazio alla nostra complessità, accettando che ogni desiderio, per quanto difficile, fa parte di chi siamo.

Desiderio e Relazioni Interpersonali: Proiezioni e Dinamiche

Il desiderio, quando entra nel campo delle relazioni interpersonali, diventa un filo sottile che connette e talvolta intrappola le persone in dinamiche complesse e profonde. Desiderare l’altro non è mai un’azione neutrale o semplice, ma è invece un incontro di aspettative, bisogni, fantasie e vulnerabilità che influiscono su come viviamo e interpretiamo ogni relazione significativa. Nell’amore, nell’amicizia e perfino nei rapporti familiari, il desiderio opera in modo sottile, modellando la nostra percezione dell’altro e, spesso, proiettando su di lui ciò che speriamo, temiamo o crediamo ci possa completare.

Quando entriamo in una relazione, portiamo inevitabilmente con noi un mondo interiore ricco di desideri, molti dei quali inconsci. È comune, per esempio, proiettare sull’altro i nostri bisogni di sicurezza, protezione o accettazione, sperando che egli possa soddisfare ciò che forse abbiamo sentito mancare nelle nostre esperienze passate. In questo senso, desideriamo non solo la persona reale che abbiamo davanti, ma anche un’idea, una fantasia, un’immagine di chi vorremmo che fosse. Così facendo, trasformiamo l’altro in un contenitore dei nostri desideri e delle nostre aspirazioni, senza renderci conto che stiamo, a volte, perdendo di vista la sua vera identità e complessità.

La proiezione dei desideri è un meccanismo attraverso il quale trasferiamo sull’altro i nostri sogni e bisogni, sperando inconsapevolmente che egli possa compensare o colmare aspetti irrisolti del nostro mondo interiore. Un esempio classico è quello di una persona che, sentendo un bisogno profondo di amore incondizionato, si lega a un partner proiettando su di lui l’immagine di un “salvatore” o di una “guida” che possa risolvere tutte le sue insicurezze. Questo tipo di proiezione può inizialmente generare una forte attrazione e una sensazione di completezza, ma col tempo, quando il partner non riesce a soddisfare le aspettative irreali che gli vengono attribuite, il desiderio può trasformarsi in delusione o risentimento. In fondo, ciò che desideriamo non è l’altro per come è realmente, ma un’immagine idealizzata che rispecchia i nostri bisogni più intimi.

Queste dinamiche di proiezione non si limitano però solo alle relazioni amorose. Pensiamo a un’amicizia in cui uno dei due individui proietta sul compagno il desiderio di complicità e di avventura che non riesce a esprimere nella propria vita. Quando l’altro, per qualsiasi motivo, non risponde a queste aspettative o manifesta esigenze diverse, il desiderio iniziale può trasformarsi in un senso di frustrazione, facendo emergere incomprensioni e conflitti. La proiezione, in questi casi, diventa un ostacolo alla genuina conoscenza dell’altro, poiché il desiderio di vederlo in un certo modo impedisce di accettarlo per chi è realmente.

Questo processo di proiezione può avere conseguenze psicologiche significative per entrambe le persone coinvolte. Chi proietta rischia di perdere il contatto con i propri desideri autentici, delegando all’altro la responsabilità di soddisfare i suoi bisogni e vivendo in una sorta di dipendenza emotiva. D’altra parte, chi è oggetto della proiezione può sentirsi soffocato dalle aspettative altrui, percependo una pressione implicita che lo spinge a essere ciò che l’altro desidera, anziché se stesso. Questa situazione genera spesso tensioni e incomprensioni, che possono logorare la relazione, rendendo difficile un dialogo aperto e sincero.

Comprendere la presenza di questi desideri proiettati nelle relazioni è un passo fondamentale per vivere rapporti più autentici e liberi. Imparare a distinguere tra ciò che desideriamo veramente nell’altro e ciò che invece gli attribuiamo per rispondere ai nostri bisogni interiori può aiutarci a vivere ogni relazione in modo più sano e maturo. Accettare l’altro per come è, con tutte le sue complessità, richiede di ridimensionare il nostro desiderio, abbandonando l’idea che esso possa colmare ogni nostra lacuna o risolvere i nostri conflitti interni.

Il desiderio, in fondo, può essere un ponte o una barriera: se lo riconosciamo e lo viviamo consapevolmente, ci avvicina all’altro, arricchendo la relazione e permettendoci di accogliere la sua individualità. Al contrario, se lasciamo che il desiderio si trasformi in proiezione, rischiamo di costruire una relazione basata più su un’immagine idealizzata che sulla realtà. Solo lasciando spazio all’altro di essere autentico e al desiderio di evolvere con noi, possiamo costruire rapporti che ci sostengano e che ci permettano di crescere insieme, in una danza di scoperta e di rispetto reciproco.

Desiderio, Amore e Legame: La Dialettica tra Eros e Connessione

Il desiderio e l’amore sono forze che spesso si intrecciano, dando vita a un legame complesso e ricco di sfumature. Il desiderio amoroso è la scintilla iniziale, quel fuoco che ci avvicina all’altro e che accende l’attrazione; è l’eros, la pulsione che ci spinge verso chi ci affascina, verso ciò che sentiamo lontano e che vogliamo avvicinare. L’amore, invece, si costruisce nel tempo, attraversa l’intensità del desiderio e si trasforma in una connessione più profonda, in una scelta di cura reciproca e di intimità. Questa distinzione, però, non è mai netta: amore e desiderio, infatti, coesistono e si influenzano, formando un legame dinamico in cui il bisogno di avvicinarsi e di connettersi si alterna a quello di preservare un po’ di mistero e di spazio individuale.

Il desiderio, in una relazione d’amore, ha una funzione vitale: è l’elemento che mantiene vivo il legame, che nutre l’attrazione reciproca e che impedisce alla coppia di scivolare nella routine e nell’indifferenza. Pensiamo a una relazione in cui il desiderio è forte e presente, un’energia che fluisce tra i due partner e che rinnova continuamente il loro interesse l’uno per l’altro. È come un campo magnetico che li attrae, che dà loro la sensazione di essere costantemente spinti verso una nuova scoperta, come se, nonostante la familiarità, ci fosse sempre qualcosa di nuovo da esplorare nell’altro. In queste dinamiche, il desiderio non si limita alla dimensione fisica, ma si manifesta come curiosità per il mondo interiore dell’altro, come una voglia di capirlo e di scoprirlo in modo più profondo.

L’amore, dal canto suo, ha un ruolo diverso ma complementare: è la forza che sostiene e protegge, che permette alla relazione di diventare un porto sicuro, una base solida da cui partire e a cui tornare. Ma senza il desiderio, l’amore rischia di trasformarsi in abitudine, in affetto privo di scintilla. Per mantenere vivo il legame, è essenziale che l’eros e l’amore coesistano in equilibrio, che vi sia sempre una tensione tra la certezza dell’amore e la novità del desiderio. La necessità di questo equilibrio è evidente in quelle coppie che, dopo anni, riescono a mantenere vivo l’incanto iniziale, senza però rinunciare alla sicurezza e alla stabilità del legame affettivo.

Un esempio comune è quello delle coppie che, pur vivendo insieme da molto tempo, coltivano spazi individuali e attività separate. Questa distanza, paradossalmente, alimenta il desiderio: ogni volta che si ritrovano, portano qualcosa di nuovo nella relazione, come se ci fosse sempre un pezzetto di sé da svelare. Questo spazio permette al desiderio di rimanere vivo, creando un gioco sottile tra vicinanza e lontananza, tra intimità e distanza, che impedisce alla relazione di appiattirsi.

La dialettica tra eros e amore è dunque un delicato equilibrio, una danza in cui entrambi i partner devono essere disposti a lasciarsi sorprendere e a desiderarsi, senza dare mai l’altro per scontato. Ogni relazione vive momenti di flessione, in cui il desiderio può attenuarsi o sembrare meno intenso; in questi momenti, la volontà di ritrovarsi e di riconnettersi può fare la differenza. L’amore può sostenere il desiderio, ma è anche vero il contrario: il desiderio può ravvivare l’amore, ricordando alla coppia la bellezza e la meraviglia del loro legame.

Alla fine, mantenere vivo un legame significa permettere al desiderio di continuare a esistere all’interno dell’amore, di essere un ponte che unisce la passione e la connessione profonda. È questa continua tensione tra l’eros e l’amore che dona vitalità al rapporto, rendendo ogni incontro un’opportunità di scoperta e di conferma del legame stesso.

Desiderio sessuale

Il desiderio sessuale rappresenta una dimensione fondamentale della vita umana, profondamente intrecciata con la sfera emotiva, relazionale e psicologica. Non è un fenomeno isolato, ma il risultato di un complesso intreccio di fattori biologici, psicologici, culturali e relazionali. Questa spinta naturale riflette non solo un bisogno fisiologico, ma anche un’esigenza di connessione, espressione di sé e intimità con l’altro.

Dal punto di vista psicodinamico, il desiderio sessuale è spesso inteso come un’espressione delle pulsioni libidiche, che incarnano l’energia vitale e creativa dell’individuo. Questa energia non si limita alla sfera sessuale in senso stretto, ma abbraccia il bisogno più ampio di relazionarsi, creare e trovare appagamento personale. Quando il desiderio sessuale è vissuto in maniera autentica e armoniosa, esso contribuisce al benessere individuale e relazionale, favorendo intimità, affetto e piacere condiviso.

Tuttavia, il desiderio sessuale è frequentemente soggetto a influenze e pressioni interne ed esterne che possono limitarne l’espressione. Norme culturali, convinzioni personali, esperienze infantili o traumatiche e conflitti inconsci possono interferire con la capacità di riconoscere, accettare e vivere il proprio desiderio. Ad esempio, un contesto familiare caratterizzato da un’educazione repressiva o da tabù legati alla sessualità può indurre una persona a vivere il desiderio con senso di colpa o vergogna, influenzando la capacità di instaurare relazioni intime soddisfacenti.

Anche le esperienze personali e relazionali hanno un peso significativo. Una donna che ha vissuto relazioni in cui il controllo o la svalutazione erano centrali potrebbe associare il desiderio sessuale a timore o insicurezza, evitando di esplorare la propria intimità. Analogamente, un uomo che ha interiorizzato aspettative rigide sul proprio ruolo o sulla performance sessuale potrebbe sperimentare ansia o difficoltà a esprimere il proprio desiderio in modo spontaneo.

Il contesto relazionale gioca un ruolo chiave nel sostenere o ostacolare il desiderio sessuale. Una relazione caratterizzata da fiducia, apertura e una comunicazione autentica favorisce lo sviluppo di un’intimità emotiva che spesso alimenta quella fisica. Al contrario, una mancanza di dialogo, conflitti irrisolti o dinamiche relazionali disfunzionali possono contribuire a una riduzione del desiderio, creando distanza emotiva e fisica tra i partner.

In definitiva, il desiderio sessuale non è semplicemente una pulsione da assecondare, ma una dimensione complessa e dinamica che riflette il rapporto con sé stessi, con gli altri e con il contesto culturale e relazionale. Comprenderne le radici e i fattori che lo influenzano può favorire un’esperienza più consapevole e appagante della propria intimità.

Il Desiderio come Motore di Cambiamento: Trasformazione Psichica e Crescita

Il desiderio è una forza che non si limita a rimanere confinata nel regno dell’immaginazione o del sogno: può diventare il motore di una trasformazione profonda, sia a livello individuale che collettivo. Il desiderio, infatti, porta in sé una tensione verso il cambiamento; ogni volta che desideriamo qualcosa, ci spingiamo oltre la nostra condizione attuale, immaginando una versione diversa e, in qualche modo, migliorata di noi stessi e della nostra realtà. È questa spinta, questa ricerca, che ci permette di uscire dalla nostra zona di comfort e di crescere.

Pensiamo a una persona che sente un forte desiderio di esprimersi artisticamente, magari attraverso la pittura o la scrittura. Questo desiderio può rappresentare non solo una passione creativa, ma anche una via per scoprire lati di sé mai esplorati. Nel momento in cui decide di seguire questa strada, si apre a nuove esperienze, si mette alla prova, affronta il rischio di esporsi e di essere giudicata. In questo percorso, non solo diventa un individuo più autentico, ma inizia a costruire una nuova identità, più ricca e complessa. Ogni passo compiuto verso il desiderio è, quindi, un passo verso una maggiore consapevolezza di sé e verso una trasformazione interiore che può portare serenità e realizzazione.

Il desiderio è anche una forza che stimola innovazione e cambiamento a livello sociale. Guardiamo ai grandi movimenti di trasformazione nella storia: molti di essi sono nati dal desiderio di qualcosa di migliore, di più equo o più giusto. Le rivoluzioni sociali, le conquiste dei diritti, i movimenti artistici e culturali nascono spesso da individui o gruppi che desiderano rompere gli schemi, sfidare le norme e dare vita a un mondo nuovo. Il desiderio, in questo contesto, diventa un catalizzatore di cambiamento che trascende l’individuo e si espande, coinvolgendo e influenzando la collettività. È attraverso il desiderio che le persone si uniscono, condividendo una visione comune e lavorando insieme per trasformarla in realtà.

A livello personale, ogni desiderio realizzato o anche solo perseguito rappresenta una tappa nel viaggio della crescita. Quando ci concediamo di ascoltare i nostri desideri più profondi, anche quelli che ci sembrano irrealizzabili o troppo ambiziosi, ci concediamo la possibilità di evolvere. Il desiderio ci fa sognare, ma ci spinge anche ad agire, a diventare persone più autentiche e sicure di ciò che vogliamo. In questo senso, il desiderio è una fonte inesauribile di energia creativa, un faro che ci guida verso una vita più intensa e significativa.

In definitiva, seguire il desiderio non significa solo soddisfare un bisogno, ma intraprendere un percorso di crescita che può avere un impatto significativo sulla nostra vita e sul mondo intorno a noi. Quando permettiamo al desiderio di guidarci, ci avviciniamo alla nostra vera essenza e, nel farlo, lasciamo un’impronta che può ispirare e trasformare anche gli altri.

Integrare il Desiderio come Parte del Sé

Riconoscere e accogliere il proprio desiderio è un atto di profonda accettazione, una scelta che implica il coraggio di incontrare sé stessi, senza giudizio o timore. Il desiderio, infatti, rappresenta quella voce interiore che ci guida verso ciò che è autenticamente significativo per noi, e integrarlo come parte di chi siamo ci permette di vivere in modo più vero e completo. Spesso, però, tendiamo a reprimere i nostri desideri, a giudicarli come irrealistici o inappropriati, ma nel farlo stiamo allontanando una parte essenziale di noi stessi. Accogliere il desiderio significa dare spazio a ciò che sentiamo e desideriamo davvero, senza paura di ciò che questo potrebbe rivelare su di noi.

Un esempio è quello di chi prova un desiderio profondo per una vita più creativa o appagante, ma che, per timore del giudizio altrui o per pressioni esterne, continua a nascondere questa parte di sé. Quando, invece, permette a questo desiderio di emergere, inizia un percorso di scoperta che può arricchire non solo la sua vita ma anche la percezione di sé. È come aprire una porta che conduce a una nuova consapevolezza, a una sensazione di integrità e libertà.

Il desiderio, infatti, non è qualcosa da controllare o reprimere, ma una risorsa psichica che dona energia, vitalità e significato. Integrarlo significa rendersi completi, accettare ogni sfaccettatura della propria personalità e vivere con maggiore autenticità. Ogni desiderio accolto ci porta più vicino alla nostra essenza, arricchendo la nostra individualità e dando forma a una vita psichica più completa e armoniosa.

In questo modo, vivere accogliendo il desiderio ci permette di essere fedeli a noi stessi, di esprimere la nostra unicità e di costruire un’esistenza che non solo ci rispecchia, ma ci nutre e ci trasforma.