Ci sono parole che parlano. Altre, che sfuggono. Poi ci sono quelle che non vengono pronunciate, ma si sentono lo stesso. L’empatia nasce proprio lì, nello spazio tra il detto e il taciuto. Non è un’emozione qualsiasi, non è un pensiero, non è una tecnica: è un accadimento del corpo e della psiche, che attraversa il confine dell’Io e si apre all’Altro. Non si impara sui libri, ma si riconosce nell’esperienza. Si manifesta nel tremore che accompagna un dolore ascoltato, nello sguardo che si abbassa mentre l’altro racconta qualcosa che ci tocca dentro, nel silenzio che contiene più di mille parole.

L’empatia ci avvicina, ma non ci confonde: ci fa sentire ciò che non è nostro, ma ci attraversa. È come una corda invisibile che vibra in risonanza con un altro essere umano, e in quella vibrazione, qualcosa cambia anche in noi. È la premessa profonda di ogni relazione autentica, clinica o personale che sia.

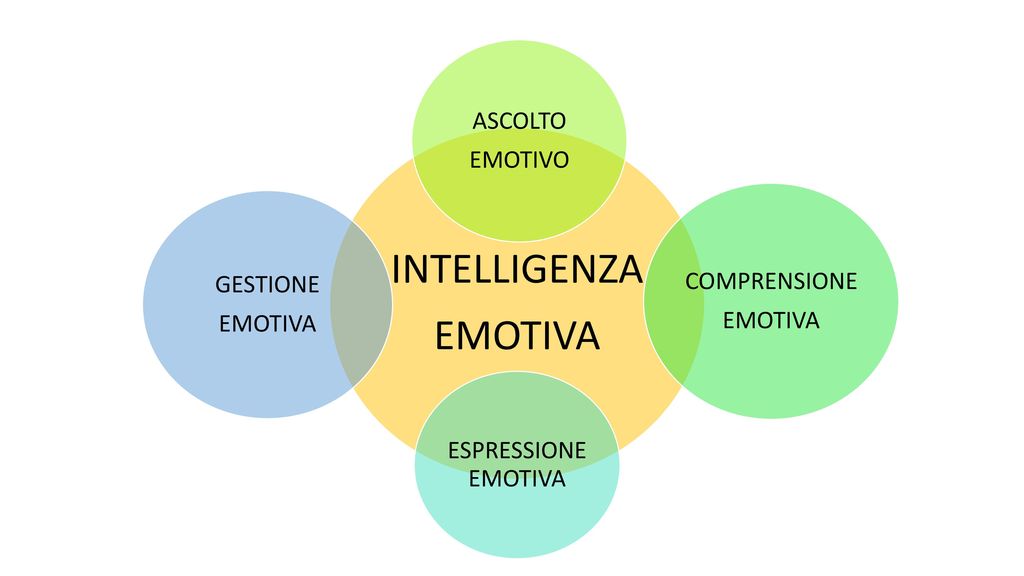

Laddove l’empatia apre il varco, l’intelligenza emotiva lo custodisce. È la funzione regolativa che impedisce a quel sentire di diventare invasivo, o ingestibile. Non basta sentire: serve poter contenere ciò che si sente. L’intelligenza emotiva è ciò che consente di sostare dentro un campo emotivo senza soccombere, senza dover reagire, senza bisogno di fuggire. È ciò che ci permette di ascoltare con apertura, ma anche con confini.

Dove l’empatia apre, l’intelligenza emotiva struttura. Non si tratta di controllare le emozioni, ma di riconoscerle, tollerarle, e lasciarle essere senza esserne travolti. È in questo equilibrio che si crea uno spazio sicuro, dove l’altro può esistere senza sentirsi giudicato, né interpretato. Dove si sente visto.

Questo articolo nasce con l’intenzione di entrare proprio in quella zona di contatto tra empatia e intelligenza emotiva. Non offriremo definizioni da manuale, né concetti tecnici, ma tenteremo di costruire una narrazione clinica, esperienziale, simbolica. Attraverso esempi, immagini, intuizioni, cercheremo di accompagnare il lettore dentro un movimento che è prima sensazione, poi pensiero, poi possibilità relazionale. Perché sentire ciò che le parole non dicono è una funzione profonda del lavoro terapeutico. Ma è anche un modo di stare nel mondo, di percepire la vita interiore dell’altro, e di accoglierla come realtà psichica, non come oggetto da spiegare. Quando questo accade, la parola non è più lo strumento della verità, ma la sua eco.

Empatia come risonanza psichica: quando sentire è già trasformare

C’è un momento, nel silenzio di una seduta, in cui non servono parole. È lo spazio in cui qualcosa si muove tra terapeuta e paziente, senza ancora essere pensato, ma già sentito. L’empatia si manifesta in quell’istante. Non come un’azione volontaria, né come una scelta cognitiva, ma come un fenomeno psichico spontaneo, profondo, corporeo. È come se il terapeuta venisse toccato da un’emozione che non gli appartiene, ma che riconosce e accoglie senza giudicare. Un movimento interno che non invade, non interpreta, non reagisce: semplicemente resta. In quell’atto silenzioso, invisibile, accade qualcosa di radicale. Non è comprensione, ma risonanza. Non è spiegazione, ma accordo emotivo.

L’empatia, in questa prospettiva, non è una qualità da sviluppare, ma un evento da riconoscere. Quando accade, il terapeuta si ritrova immerso in un campo affettivo condiviso, in cui ciò che prova non è suo, ma lo attraversa come vibrazione. È un’esperienza che ha radici profonde nella psiche arcaica, dove il confine tra sé e l’altro non è ancora definito. La risonanza empatica si muove in quel territorio primitivo, dove il linguaggio non è ancora formato, ma l’affetto è già presente. È il primo linguaggio della relazione: quello che non usa le parole, ma le sensazioni.

Questa risonanza va distinta da altre forme affettive, spesso confuse con l’empatia. Non è simpatia, che comporta complicità o presa di posizione. Non è fusione, che cancella i confini tra sé e l’altro. Non è identificazione proiettiva, che agisce dall’inconscio per difendersi da ciò che è insopportabile. L’empatia è invece un’apertura vigilante, una disponibilità a lasciarsi toccare restando presenti a se stessi. È un movimento di doppia appartenenza: all’altro e a sé. In questo senso, sentire non è un atto passivo, ma già un atto trasformativo.

Quando il terapeuta resta in contatto con ciò che sente senza esserne sopraffatto, offre al paziente la possibilità di vedere sé stesso nello sguardo dell’altro. È qui che la relazione terapeutica si fa spazio psichico di cambiamento. Un luogo in cui non si spiegano emozioni, ma si vivono. Dove il sentire condiviso diventa una forma precoce di trasformazione. Ed è in questo ascolto silenzioso che la cura prende forma.

L’ascolto empatico nel processo terapeutico

Ascoltare non significa solo udire le parole dell’altro. Nell’incontro terapeutico, l’ascolto assume una forma più profonda, quasi invisibile: è un ascolto che vibra nel corpo, che si radica nella presenza silenziosa, che avvolge l’altro senza stringerlo. L’ascolto empatico non è uno strumento, ma una postura interiore. È l’attitudine del terapeuta a sospendere il giudizio, a lasciarsi raggiungere dal vissuto del paziente senza interferire, ma restando interamente presente. In questo tipo di ascolto, le parole vengono accolte insieme ai silenzi, ai gesti, alle esitazioni, alle variazioni minime di tono che rivelano molto più di ciò che viene detto. È un ascolto che si fa spazio, contenitore, disponibilità affettiva.

Nel processo terapeutico, questo ascolto consente al paziente di sentirsi realmente visto e accolto. Non interpretato, non guidato, ma sentito. Quando il terapeuta ascolta in questo modo, offre un campo relazionale in cui il soggetto può iniziare a esistere in modo diverso, più autentico. L’ascolto empatico favorisce la comparsa di emozioni profonde che non avevano ancora trovato un luogo per emergere. Spesso ciò che viene detto in seduta è solo la punta di un iceberg emotivo: l’ascolto profondo consente di percepire ciò che resta sotto la superficie, senza violarlo, ma riconoscendone la presenza.

L’ascolto empatico non è passivo. Al contrario, richiede una vigilanza affettiva, una capacità di sintonizzazione costante, una sensibilità affinata al linguaggio dell’inconscio. Il terapeuta deve essere in grado di ascoltare ciò che non viene detto, ma che comunque agisce nella relazione. Questo implica un lavoro interno costante: tollerare l’ambiguità, reggere l’indefinito, accettare il non sapere. Solo così l’ascolto si trasforma in esperienza condivisa e generativa.

Quando il paziente sperimenta questo tipo di ascolto, può iniziare a sviluppare una nuova fiducia: non solo verso il terapeuta, ma verso la possibilità di essere ascoltato senza dover dimostrare nulla. È un passaggio cruciale nel processo di cura, perché restituisce al soggetto la sensazione di essere degno di attenzione e comprensione. E spesso, proprio da qui, si apre la possibilità di trasformazione.

Riconoscere senza invadere: la postura emotiva del terapeuta

Essere terapeuti non significa solo comprendere l’altro, ma soprattutto imparare a non oltrepassare il suo mondo. Esiste una soglia sottile tra il riconoscere un’emozione e il farla propria, tra l’essere presenti e l’invadere. La postura emotiva del terapeuta si fonda su questo equilibrio: un’apertura radicale all’altro senza confusione identitaria, una presenza affettiva capace di contenere senza inglobare. In questa tensione tra vicinanza e distanza si gioca la qualità della relazione. Il terapeuta che resta in contatto con il proprio sentire, senza proiettarlo o reprimerlo, può realmente riconoscere ciò che l’altro vive, offrendo uno spazio sicuro in cui essere accolti.

Il lavoro clinico, se vissuto in profondità, espone a stati emotivi intensi e talvolta ambigui. Il terapeuta ascolta storie che attraversano la sofferenza, la vergogna, la paura, il non detto. E in quell’ascolto rischia di attivare parti profonde del proprio mondo interno. Per questo è necessario coltivare una postura emotiva consapevole: non una neutralità fredda, ma una partecipazione vigilante. È un modo di esserci che accetta l’intensità senza bisogno di agire, che tollera l’emozione senza trasformarla in azione. Solo in questo modo si può offrire un contenitore capace di trasformazione, in cui il paziente non si sente invaso, ma riconosciuto.

In questo spazio relazionale, l’ascolto empatico assume una funzione ancora più sottile. Non si tratta solo di accogliere il contenuto del discorso, ma di sintonizzarsi con l’energia emotiva che lo sostiene. Il terapeuta che riesce a farlo senza perdere il proprio centro, crea una risonanza capace di generare fiducia profonda. È l’arte di restare accanto senza entrare, di vedere senza possedere, di ascoltare senza assorbire. La postura emotiva matura non è rigida né distante: è permeabile ma solida, flessibile ma stabile. È il frutto di un lavoro interno continuo che permette di restare presenti anche quando le emozioni del paziente diventano intense o disorganizzate.

Questo tipo di presenza è trasformativa perché restituisce al paziente un modello interno diverso: un Altro che sente senza invadere, che accoglie senza giudicare, che accompagna senza dirigere. È in questa modalità di relazione che il dolore può iniziare a trovare forma, senso, parola. E in quel passaggio, anche il terapeuta si trasforma, perché ogni incontro autentico lascia una traccia in chi sa restare davvero presente.

L’intelligenza emotiva nella relazione terapeutica: stare senza invadere

Nella relazione terapeutica, l’empatia rappresenta il primo ponte affettivo: ci permette di entrare in contatto con il vissuto dell’altro. Ma non basta sentire: è necessario anche saper restare. Qui entra in gioco un’altra funzione fondamentale della psiche relazionale: l’intelligenza emotiva. Essa non è un sapere, né una tecnica: è una disposizione interna che consente al terapeuta di stare nelle emozioni attivate dalla relazione, senza esserne sopraffatto né spinto ad agire. È la capacità di contenere, regolare, nominare, e offrire un senso a ciò che accade dentro di sé mentre l’altro parla, si espone, si apre.

In assenza di questa funzione regolativa, l’empatia rischia di diventare fusione, confusione, o peggio ancora, una forma sottile di intrusione emotiva. La qualità dell’incontro terapeutico dipende dalla possibilità di mantenere aperta una doppia appartenenza: al sentire dell’altro e alla propria centratura interna. L’intelligenza emotiva ci aiuta a rimanere in contatto senza cadere nella reazione, a riconoscere ciò che ci attraversa senza trasformarlo immediatamente in interpretazione o risposta. Essa agisce come una membrana psichica: porosa ma non cedevole, permeabile ma protettiva. È ciò che ci consente di essere toccati senza essere invasi.

Questa competenza interiore non si sviluppa solo attraverso lo studio, ma soprattutto attraverso la pratica della presenza. Il terapeuta che coltiva la propria intelligenza emotiva impara a decifrare i segnali interni senza giudicarli, a distinguere ciò che gli appartiene da ciò che gli è stato depositato dall’altro. In questo senso, l’intelligenza emotiva è una funzione clinica: consente di restare presenti in modo attivo, trasformativo, senza bisogno di intervenire immediatamente. È una forma di ascolto interno che precede e accompagna l’ascolto dell’altro.

Restare senza invadere è un gesto complesso. Implica forza e delicatezza, apertura e misura. Ma è proprio in questo equilibrio che si crea lo spazio della cura: un luogo relazionale in cui l’altro può esistere senza sentirsi definito, contenuto senza sentirsi manipolato. Ed è qui che l’incontro terapeutico diventa realmente trasformativo.

La funzione regolativa dell’affetto

L’affetto è materia viva. Si muove nel corpo, attraversa la voce, si annida nei silenzi. Ma non basta sentirlo: occorre saperlo regolare. Nella relazione terapeutica, l’intensità affettiva può diventare travolgente se non sostenuta da una funzione contenitiva profonda. Questa capacità non è solo tecnica: è il frutto di un lavoro interno che il terapeuta compie per restare in contatto con ciò che sente, senza perdersi. È qui che entra in gioco l’intelligenza emotiva: la facoltà psichica che permette di accogliere l’emozione senza agire, di tollerare l’ambiguità senza bisogno di chiarirla subito, di restare presenti anche quando ciò che arriva è disturbante o disorganizzato.

Regolare l’affetto non significa controllarlo. Al contrario: implica lasciare che si esprima, che circoli, che trovi forma, ma all’interno di uno spazio sicuro. Il terapeuta non si protegge dall’affetto, ma lo contiene. Riconosce i propri limiti e i propri echi interni, distinguendo tra ciò che sente per sé e ciò che sente per l’altro. L’intelligenza emotiva è ciò che consente questa distinzione. È un ascolto interno che lavora in parallelo a quello rivolto al paziente, e che permette di modulare la propria presenza in modo calibrato, autentico, relazionale.

Questa funzione regolativa ha un impatto diretto sulla qualità dell’interazione terapeutica. Quando il paziente si sente accolto in uno spazio affettivo stabile, non giudicante, non difensivo, può iniziare a portare in seduta parti di sé più vulnerabili. Si crea una fiducia tacita, non verbale, che permette alla narrazione interiore di emergere senza forzature. In questo senso, la regolazione affettiva è un prerequisito per ogni trasformazione psichica profonda.

E quando questa regolazione è condivisa, anche implicitamente, il campo terapeutico si struttura come spazio psichico generativo. Un luogo dove l’affetto può circolare, essere riconosciuto, trasformato. Dove l’incontro non è pericoloso, ma potenzialmente riparativo.

Sostenere senza fondersi: un equilibrio affettivo

Essere terapeuti non significa fondersi con il dolore dell’altro, ma nemmeno restarne distanti. Significa sostenerlo. E sostenere implica presenza, ma anche misura. L’arte del terapeuta sta nel saper restare accanto senza sovrapporsi, nel percepire l’intensità del vissuto dell’altro senza farla propria. Questo equilibrio non è dato una volta per tutte: è una conquista continua, una regolazione fine che coinvolge corpo, emozione e pensiero. L’intelligenza emotiva, in questo contesto, è ciò che consente di abitare il limite tra fusione e distanza, tra empatia e contenimento.

La fusione è sempre una tentazione: sentire l’altro fino al punto da volerlo proteggere, consolare, aggiustare. Ma questo movimento, se non elaborato, rischia di invalidare il processo terapeutico. L’altro ha bisogno di essere visto e sostenuto, non fuso e assorbito. L’intelligenza emotiva è ciò che permette di riconoscere questa tendenza, di regolarla, di restare presenti senza agire per bisogno personale. È una forma di vigilanza affettiva che protegge entrambi: paziente e terapeuta.

Sostenere non significa essere invulnerabili. Al contrario: è un atto che nasce dalla consapevolezza della propria vulnerabilità. Solo chi conosce i propri limiti può realmente offrire uno spazio sicuro. In questo senso, l’intelligenza emotiva non è un accessorio della relazione, ma una sua colonna portante. È ciò che rende il terapeuta non solo competente, ma anche umano, presente, reale.

Quando il terapeuta riesce a sostenere senza fondersi, crea una cornice affettiva che consente all’altro di esplorare sé stesso. E in quella cornice, la relazione non è solo il luogo della cura, ma anche della scoperta. Di ciò che può essere sentito, pensato, e forse, per la prima volta, trasformato.

Il corpo empatico: sentire prima di pensare

Prima ancora che il pensiero si formi, il corpo sente. Nella relazione terapeutica, l’empatia non accade solo nella mente: prende forma nei muscoli, nella respirazione, nella postura. È il corpo il primo luogo dell’incontro, lo spazio in cui il terapeuta si apre alla risonanza dell’altro. Una tensione nel collo, un’impercettibile variazione del respiro, un peso improvviso nel petto: segnali sottili che non appartengono a noi, ma che ci attraversano come echi della presenza dell’altro. Il corpo empatico non interpreta, non giudica, non controlla. Accoglie. Registra. Presta il proprio spazio sensibile al vissuto dell’altro, diventando il primo contenitore affettivo.

Questa dimensione intercorporea dell’empatia è spesso trascurata, ma rappresenta una soglia fondamentale per il lavoro clinico profondo. Il paziente non incontra solo la mente del terapeuta, ma anche il suo corpo: il modo in cui siede, ascolta, respira, regge il contatto o si ritrae. Tutto questo comunica, talvolta più delle parole. La postura del terapeuta, la qualità del suo sguardo, la direzione del suo torace: sono segnali corporei che parlano di disponibilità, contenimento, risonanza.

Il corpo, inoltre, conserva le tracce della storia affettiva. È sede di memorie implicite, di emozioni non simbolizzate, di vissuti pre-verbali. In questa prospettiva, la risonanza empatica non è solo risposta a uno stimolo presente, ma riattivazione di una memoria antica. Il terapeuta che sa ascoltare il proprio corpo può intercettare questi livelli, non per interpretarli, ma per lasciarli emergere nel campo condiviso della relazione. L’empatia corporea non cerca significati: offre presenza.

Nel sentire del corpo, si crea uno spazio di verità. Un luogo non verbale, dove l’altro può rispecchiarsi senza sentirsi analizzato. È qui che la relazione terapeutica si fa esperienza incarnata. E in questa esperienza, ciò che è rimasto senza voce può finalmente trovare forma.

Dove senti ciò che senti: il corpo come specchio emotivo

Ogni emozione ha un luogo nel corpo. La tristezza affossa il petto, la rabbia tende le spalle, la paura blocca il respiro. Nel setting terapeutico, il terapeuta entra in contatto con queste manifestazioni somatiche non solo osservandole nel paziente, ma sentendole in sé. La risonanza affettiva diventa allora una risonanza fisiologica. Si attivano sensazioni corporee che non sono spiegabili, ma presenti: un battito accelerato, un nodo alla gola, una tensione improvvisa. Sono indizi di qualcosa che accade nel campo relazionale. Il corpo, in questo senso, è lo specchio vivo dell’altro.

Questa dimensione implica un’attenzione affettiva raffinata: il terapeuta non reagisce automaticamente a ciò che sente, ma si ferma, lo osserva, lo riconosce. È un processo di differenziazione continua tra ciò che appartiene a sé e ciò che proviene dall’altro. E qui entra in gioco la regolazione emotiva: la capacità di contenere l’attivazione corporea senza reprimerla, di sostare nella sensazione senza fuggire. La regolazione non è un gesto tecnico, ma una funzione affettiva incarnata. È la possibilità di restare presenti anche quando il corpo è attraversato da emozioni forti, disturbanti, inaspettate.

Nel corpo del terapeuta si riflette il campo affettivo condiviso. Ma è solo attraverso la regolazione emotiva che questo riflesso può trasformarsi in strumento di ascolto e comprensione. Senza questa capacità, il rischio è di agire l’emozione, o di reprimerla, perdendo la possibilità di usarla clinicamente. Con essa, invece, il terapeuta diventa strumento vivo, sintonizzato, capace di sentire e allo stesso tempo contenere.

Quando il corpo è riconosciuto come parte attiva del processo terapeutico, si apre un livello nuovo di profondità. Un piano in cui il sentire diventa accesso alla trasformazione. E in questo piano, la regolazione non è solo protezione, ma anche cura.

Dare forma al sentire: la regolazione affettiva incarnata

Non tutte le emozioni passano dalla parola. Alcune si esprimono in un respiro trattenuto, in uno sguardo che si abbassa, in una tensione che attraversa le mani. La regolazione di queste emozioni non può essere affidata solo al pensiero: ha bisogno del corpo. Nella stanza della terapia, è spesso il corpo del terapeuta a sostenere ciò che il paziente non riesce ancora a nominare. Attraverso il respiro calmo, la postura stabile, la presenza silenziosa, il terapeuta offre una cornice incarnata in cui l’emozione può esistere senza esplodere. La regolazione emotiva si fa allora gesto clinico non verbale: una presenza che modula, sostiene, permette.

Questa regolazione richiede una consapevolezza profonda di sé. Il terapeuta deve conoscere il proprio corpo, le proprie reazioni, i propri limiti. Solo così può distinguere tra ciò che sente come proprio e ciò che è risonanza dell’altro. Il corpo non è uno strumento da dominare, ma un alleato da ascoltare. È attraverso di esso che il terapeuta può offrire un contenitore affettivo sufficientemente stabile da accogliere l’instabilità dell’altro.

La regolazione affettiva incarnata non è neutralità. È una forma di partecipazione silenziosa, di cura che passa attraverso la presenza. Il terapeuta non interpreta, non interviene, ma regge. E in questo reggere, il corpo diventa spazio di trasformazione. Il paziente sente che può esistere con le sue emozioni, senza essere schiacciato, senza doversi difendere.

Quando la regolazione è incarnata, la terapia cambia qualità. Diventa esperienza interiore condivisa, non solo discorso. Il corpo diventa veicolo di cura, campo di risonanza, luogo di possibilità. E in questa possibilità, il sentire prende forma, e la cura prende corpo.

Quando l’empatia fa paura: la difesa dalla vulnerabilità

Non sempre l’empatia viene accolta. A volte, può spaventare. Sentire l’altro troppo da vicino può attivare paure profonde, memorie non elaborate, reazioni difensive. La relazione terapeutica, proprio perché invita al contatto emotivo autentico, può diventare per alcuni una minaccia. È in questi momenti che si attivano i sistemi di protezione della psiche. L’empatia allora non viene riconosciuta come cura, ma vissuta come invasione, come esposizione a un’intimità troppo scomoda da tollerare.

Molti pazienti portano in seduta ferite antiche legate al contatto. Per loro, lasciarsi raggiungere affettivamente equivale a perdere il controllo, a riattivare un dolore non ancora simbolizzato. Di fronte a uno sguardo che comprende, a un silenzio che accompagna, il sistema psichico può reagire con chiusura, evitamento, razionalizzazione. La vulnerabilità è temuta più dell’angoscia. Il rischio di crollare, di esporsi, di sentire troppo è percepito come insopportabile.

Il terapeuta, in questi casi, può avvertire un blocco. Come se ogni tentativo di incontro venisse respinto, evitato o razionalizzato. Ma non si tratta di resistenza consapevole: è una difesa che protegge da un contatto troppo precoce, troppo intimo, troppo vicino. È una risposta affettiva di sopravvivenza, strutturata nel tempo. Una strategia profonda per non sentire ciò che non si è ancora pronti a tollerare.

Comprendere che la chiusura non è un rifiuto della relazione, ma un tentativo di non frantumarsi, cambia radicalmente lo sguardo terapeutico. Il lavoro non è forzare il contatto, ma rispettare il tempo del paziente, accompagnandolo nella costruzione graduale di un senso di sicurezza. Quando l’empatia viene offerta senza aspettativa, senza bisogno di essere accolta subito, allora diventa cura vera: silenziosa, disponibile, rispettosa.

La distanza emotiva come protezione inconscia

Ci sono persone che, nella relazione, sembrano non esserci. Presenze silenziose, emotivamente scollegate, apparentemente impermeabili a ogni stimolo affettivo. Ma dietro quella freddezza apparente, spesso si nasconde una strategia di sopravvivenza. La distanza emotiva non è sempre una scelta: è spesso un’esigenza inconscia di protezione. Una modalità che si struttura precocemente, quando il contatto con l’altro è stato percepito come doloroso, ambiguo o pericoloso. Allora, per difendersi, il soggetto costruisce un assetto interno fatto di ritiro, controllo e autosufficienza.

La distanza non è indifferenza. È il risultato di una sensibilità profonda che non ha trovato un contenitore sufficientemente stabile. Chi mantiene la distanza non lo fa perché non sente, ma perché ha imparato che sentire espone al rischio. Nella stanza della terapia, questa modalità si manifesta in mille modi: nel tono piatto, nella narrazione senza emozione, nella tendenza a evitare lo sguardo. Eppure, in quel vuoto, qualcosa si muove. Il terapeuta può percepire segnali sottili, dissonanze che indicano una presenza affettiva che cerca di emergere, ma teme di essere sopraffatta.

Lavorare con la distanza emotiva implica grande pazienza e rispetto. Non si tratta di avvicinare forzatamente, ma di offrire una presenza che non invada. Il terapeuta deve rinunciare all’urgenza dell’incontro, restando disponibile ma non invasivo. È un ascolto che attende, che non interpreta, che non pretende. È un accompagnamento che rispetta il confine dell’altro, e lo rende legittimo.

Quando la distanza viene riconosciuta come funzione protettiva, smette di essere ostacolo e diventa risorsa clinica. Si lavora sul limite, non sul contenuto. Si costruisce fiducia, non intimità. E in questa fiducia, lentamente, può emergere un nuovo modo di stare con l’altro: meno difensivo, più aperto, ma ancora rispettoso della propria storia affettiva.

Confini sani o barricate affettive?

Ogni relazione richiede un confine. Ma il confine può essere una soglia da attraversare o un muro che separa. In terapia, è fondamentale distinguere tra ciò che protegge e ciò che esclude. Il confine sano permette all’altro di avvicinarsi senza invadere. La distanza emotiva, quando si irrigidisce in forma difensiva, può trasformarsi in una vera e propria barricata affettiva. Il soggetto si chiude, non si lascia toccare, non entra in risonanza. Ma anche il terapeuta, a sua insaputa, può costruire difese simili.

Esistono momenti in cui il dolore del paziente tocca corde profonde, ed è allora che il terapeuta può ritirarsi. Lo fa con eleganza, dietro interpretazioni corrette ma fredde, dietro ascolti che non contengono, dietro parole che non sentono. È una forma di autoprotezione che nasce dal bisogno di non essere travolti. Ma il rischio è che in questa distanza si perda il senso stesso della relazione.

La regolazione emotiva non basta, se si trasforma in eccessivo controllo. È necessaria una consapevolezza costante del proprio modo di essere presenti. Il terapeuta ha bisogno di confini, ma deve vigilare perché questi non diventino muri. L’altro deve sentirsi accolto, non interpretato da lontano. Il rischio, altrimenti, è offrire uno spazio apparentemente sicuro, ma emotivamente vuoto.

La distanza emotiva può essere anche una risorsa, se riconosciuta e gestita. Permette di contenere, di non agire, di restare presenti senza fondersi. Ma deve essere attraversabile, permeabile, dialogica. Deve permettere all’altro di arrivare, almeno un po’. Solo così il confine diventa luogo di incontro, e non barriera. E solo così, nella terapia, la distanza può trasformarsi in una nuova forma di vicinanza: autentica, rispettosa, umana.

Quando il terapeuta cambia: l’empatia che trasforma entrambi

L’idea che il terapeuta resti immutato, neutro, impermeabile al processo terapeutico è un’eredità teorica ormai superata. Nella clinica reale, l’incontro con il paziente non è mai unidirezionale. Ogni relazione autentica implica un coinvolgimento, anche silenzioso, anche solo interno. L’empatia, in questo senso, non è solo uno strumento di cura: è una forza trasformativa che agisce su entrambi i poli della relazione. Quando il terapeuta sente profondamente ciò che l’altro vive, qualcosa in lui si muove. Non si tratta di identificazione o di fusione, ma di una risonanza che lascia tracce.

Il terapeuta che si espone al sentire dell’altro, che lascia entrare le sue emozioni, che accoglie il suo mondo interno, viene inevitabilmente toccato. Non perché venga invaso, ma perché sceglie consapevolmente di essere presente. Questa presenza genera movimento anche dentro di lui. A volte si tratta di un pensiero nuovo che emerge, di un ricordo personale che si affaccia, di una tensione che si scioglie. Altre volte è un cambiamento più sottile, una modifica nel modo di ascoltare, di rispondere, di stare nella stanza.

Questa trasformazione non deve essere temuta, né medicalizzata. È parte del processo. Non rende il terapeuta meno efficace, ma più umano. Anzi, è proprio attraverso questa disponibilità al cambiamento che si costruisce uno spazio terapeutico vivo. L’empatia, in questo senso, non è un esercizio tecnico, ma una postura affettiva che chiede al terapeuta di esserci con tutto il suo essere, non solo con le sue competenze.

Quando la relazione è autentica, la cura non è mai a senso unico. Il paziente cambia, sì, ma anche il terapeuta si evolve. Non perché si confonda con l’altro, ma perché lo accoglie profondamente. E questa accoglienza, quando è sincera, lascia sempre un segno.

Risonanze interiori: il terapeuta che sente e cambia

Ci sono pazienti che aprono porte che pensavamo chiuse. Altri che risvegliano parti dimenticate di noi. Alcuni ci mettono alla prova, altri ci commuovono. In ogni caso, se siamo presenti, qualcosa ci accade. Non sempre lo diciamo, raramente lo mostriamo, ma dentro di noi avviene un processo. L’ascolto empatico non è mai neutro: è una forma di contatto profondo che può generare movimenti interiori significativi. È qui che si manifesta la trasformazione relazionale: quando ciò che accade nell’altro modifica anche il nostro modo di stare nella relazione.

Queste risonanze non sono sempre facili da riconoscere. A volte emergono come emozioni residue dopo la seduta, sogni inattesi, intuizioni improvvise. Altre volte si manifestano come cambiamenti nel nostro modo di parlare, di pensare, di sentire. Il terapeuta che si permette di ascoltare queste trasformazioni interiori non perde il suo ruolo: lo rafforza. Perché diventa testimone non solo del cambiamento dell’altro, ma anche del proprio.

L’empatia, quando è profonda, non lascia mai tutto com’era. E non deve farlo. Il terapeuta non è un osservatore esterno: è parte del campo. E il campo agisce anche su di lui. È questo che rende la relazione terapeutica un luogo di trasformazione reciproca. Non si tratta di simmetria, ma di verità. Quando il terapeuta si riconosce come parte di un processo che lo attraversa, può offrire una presenza più autentica, più consapevole, più viva.

Accettare che il cambiamento tocchi anche noi non è una debolezza, ma una risorsa. È ciò che rende la relazione terapeutica non solo efficace, ma umana. E nella dimensione umana, si apre la possibilità di una cura che non è tecnica, ma esistenziale.

La cura che trasforma: reciprocità e presenza nella relazione terapeutica

Ogni relazione autentica contiene un seme di cambiamento. Non si può essere in contatto profondo con l’altro senza che qualcosa si muova anche dentro di noi. La relazione terapeutica, se vissuta con empatia e presenza, diventa un luogo di trasformazione per entrambi. Non si tratta di una simmetria funzionale, ma di una trasformazione relazionale che accade silenziosamente, al di là delle parole e dei ruoli.

Il terapeuta non è un contenitore passivo, ma un essere umano che entra in relazione. Ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio ha un impatto. E anche l’altro, il paziente, percepisce quando il terapeuta è davvero toccato, quando è presente con autenticità. Questa reciprocità non annulla le differenze di funzione, ma le rende vive. È una reciprocità affettiva, simbolica, trasformativa.

Nel tempo, questa modalità di essere nella relazione modifica anche il terapeuta. Cambia il modo in cui percepisce il dolore, l’attesa, la fragilità. Cambia la qualità del suo ascolto, la profondità della sua accoglienza. La relazione diventa allora un laboratorio vivo, dove si costruisce una cura che non è trasmessa dall’alto, ma generata nello scambio. Non si cura solo il paziente: si cura anche il modo di stare nella cura.

La trasformazione relazionale è il cuore nascosto della psicoterapia. È il processo silenzioso attraverso cui la presenza dell’altro ci cambia, ci riflette, ci rende più consapevoli di chi siamo. In questa trasformazione reciproca, il terapeuta diventa testimone non solo della sofferenza altrui, ma anche della propria capacità di evolvere. E in questo incontro, la cura diventa reale.

Quando l’empatia manca: il dolore del non sentire

Ci sono momenti in cui l’empatia sembra svanire. Nonostante la presenza fisica, le parole giuste, l’intenzione sincera, qualcosa non accade. Il paziente racconta, ma non si sente raggiunto. Il terapeuta ascolta, ma non riesce a entrare in risonanza. È come se tra i due si aprisse una distanza che nessuno riesce a colmare. In questi istanti, si manifesta una frattura sottile ma dolorosa: la sensazione di non essere sentiti, compresi, accolti. È il momento in cui l’empatia manca. E quando manca, fa male.

Per il paziente, questa assenza può risvegliare antiche ferite. Non essere visto può evocare il ricordo di legami primari segnati da trascuratezza, freddezza, incomprensione. Il terapeuta, pur presente, può diventare inconsapevolmente il rappresentante di quel mondo che non ha saputo accogliere, che ha risposto al dolore con silenzio, che ha confuso la vulnerabilità con debolezza. La stanza della terapia, allora, si riempie di un vuoto che pesa. Un vuoto affettivo, relazionale, simbolico.

Anche per il terapeuta, l’assenza di empatia può diventare fonte di disagio. Il senso di impotenza, la paura di non riuscire a essere utile, l’ansia di dover fare qualcosa per colmare quel silenzio. Ma non sempre la risposta sta nel fare. A volte è nel riconoscere. Riconoscere che qualcosa si è spezzato, che la connessione è venuta meno, che l’altro è rimasto solo. E che anche noi, in quel momento, possiamo sentirci soli.

La consapevolezza del limite empatico è parte del processo terapeutico. Nessuno può sentire tutto, sempre. Nessuno può garantire la sintonizzazione costante. Ma si può imparare a stare anche lì, in quel vuoto. A nominarlo, a esplorarlo, a trasformarlo. Perché il dolore del non sentire, se accolto, può diventare spazio per una nuova possibilità d’incontro.

Il fallimento empatico come trauma secondario

Quando l’empatia fallisce, ciò che si produce non è solo un disagio momentaneo, ma può diventare una ferita profonda. La mancanza di risonanza emotiva, soprattutto nei legami significativi, viene vissuta come una forma di abbandono, di negazione dell’esistenza affettiva. Il fallimento empatico, in questi casi, non è semplicemente una disconnessione: è un trauma. Un trauma secondario che si innesta su quello primario, confermandone la verità interiore: “nessuno può sentirmi, nessuno può accogliermi”.

Nel setting terapeutico, questi fallimenti possono emergere in modo imprevisto. Basta una parola non sentita, uno sguardo sfuggito, un’interpretazione troppo precoce. Il paziente si ritrae, si chiude, smette di fidarsi. Ma dietro questo movimento c’è una storia più antica, una memoria corporea di vissuti non riconosciuti. Il terapeuta, spesso inconsapevolmente, può ripetere quella frattura. E proprio per questo è fondamentale che ne prenda coscienza.

Il fallimento empatico non va negato, né temuto. Va riconosciuto. È nell’atto di riconoscere la propria cecità relazionale che si riapre lo spazio terapeutico. Il paziente non ha bisogno di perfezione, ma di verità. Sentire che anche l’altro può non capire, ma è disposto a rimanere, a rivedere, a riparare: questo è il vero gesto trasformativo.

Ogni relazione significativa conosce momenti di rottura. È inevitabile. Ma è il modo in cui ci si prende cura di quella rottura che definisce la qualità della relazione. Il fallimento empatico può allora diventare un’occasione di profonda umanizzazione del processo terapeutico.

Rotture relazionali e riparazione: un’opportunità terapeutica

Ogni rottura porta con sé un’opportunità. Nella relazione terapeutica, i momenti di disconnessione non sono soltanto incidenti di percorso: possono diventare passaggi fondamentali. Il fallimento empatico, se riconosciuto e attraversato, apre la strada a una delle esperienze più potenti in psicoterapia: la riparazione.

La riparazione non consiste nel correggere l’errore, ma nel creare un nuovo spazio di verità. È dire “sì, qualcosa è mancato” e restare presenti. È offrire un riconoscimento che legittima il dolore dell’altro. È non difendersi, ma aprirsi. Il paziente non cerca un terapeuta perfetto, ma uno che sappia esserci anche nell’imperfezione. Quando questo accade, il senso stesso della cura cambia. Non si basa più sulla comprensione continua, ma sulla possibilità di ricominciare.

Il terapeuta che accoglie il proprio limite, che non si nasconde dietro il ruolo, che osa nominare la rottura, diventa testimone di un’altra forma di presenza. Una presenza che non pretende di sapere, ma che desidera esserci. In questo gesto, spesso silenzioso, si riattiva il legame. Si ristabilisce la fiducia. Si costruisce un nuovo modo di stare insieme.

La riparazione relazionale è un evento trasformativo. Non cancella il fallimento empatico, ma lo trasforma in risorsa. Mostra che anche la rottura può essere contenuta, che anche l’assenza può diventare parola. E che proprio da lì può nascere una relazione più vera, più profonda, più umana.

Quando l’empatia diventa fiducia: stabilità, tempo, presenza

Non basta sentire l’altro una volta per cambiare. Non basta un momento di risonanza per costruire fiducia. L’empatia ha bisogno di tempo, di continuità, di presenza che si rinnova nel tempo. Nella relazione terapeutica, non è l’intensità a trasformare, ma la stabilità. È la costanza del terapeuta, la sua capacità di esserci anche nei momenti più difficili, che lentamente modifica l’assetto interno del paziente. È la ripetizione dell’ascolto, la prevedibilità dello sguardo, la pazienza silenziosa che costruisce fiducia.

Quando il paziente si accorge che l’altro resta, che non scappa, che non giudica, qualcosa dentro inizia a cambiare. Non si tratta di un insight improvviso, ma di una trasformazione lenta, quasi impercettibile. Il corpo si rilassa, le difese si abbassano, il linguaggio si fa più intimo. È in questa fase che l’empatia cessa di essere un evento e diventa un processo. Un processo regolativo, trasformativo, che agisce in profondità.

Per il terapeuta, questa è forse la parte più difficile. Mantenere la presenza senza forzare, senza aspettarsi un cambiamento visibile, senza cadere nell’ansia dell’efficacia. Significa tollerare la lentezza, abitare l’incertezza, riconoscere il valore della continuità silenziosa. È un lavoro invisibile, ma potente. È stare, anche quando nulla sembra accadere.

L’empatia che diventa fiducia è una costruzione lenta. Si basa su micro-eventi affettivi che, ripetuti nel tempo, sedimentano. Si fonda sulla coerenza tra quello che si dice e quello che si trasmette col corpo. È lì che il paziente inizia a credere che l’altro ci sia davvero. Non per dovere, non per contratto, ma per scelta affettiva. Ed è in questa fiducia che si apre lo spazio per una vera trasformazione.

Costruire sicurezza affettiva nella relazione terapeutica

La trasformazione avviene quando il paziente smette di chiedersi se può fidarsi. Non perché gli venga detto, ma perché lo sente. Lo sente nel ritmo della relazione, nella continuità dello sguardo, nella prevedibilità delle risposte. La sicurezza affettiva non è un concetto astratto, ma un’esperienza concreta. È il momento in cui il paziente inizia a percepire il terapeuta come affidabile, costante, non giudicante. È quando il legame comincia a sostituire la difesa.

Questa sicurezza si costruisce nel tempo, attraverso ripetizioni micro-affettive che diventano internalizzazioni. Il terapeuta che resta anche quando il paziente si ritrae, che ascolta anche quando le parole feriscono, che accoglie anche quando viene spinto via, diventa una nuova rappresentazione interna. Non come figura ideale, ma come presenza realistica, umana, coerente.

La sicurezza affettiva nasce anche dall’imprevedibilità tollerabile: sapere che l’altro può essere diverso, ma non pericoloso. Che può non capire tutto, ma che è disponibile a riparare. Che può restare pur non essendo perfetto. È in questo clima che il paziente inizia a sentire che può lasciarsi andare, che può mostrarsi senza paura di essere abbandonato o frainteso.

Nella terapia, questo passaggio è spesso silenzioso. Non si manifesta in parole, ma in gesti, sguardi, pause. È il momento in cui il paziente non ha più bisogno di controllare tutto. In cui l’altro smette di essere oggetto di sospetto, e diventa soggetto relazionale. È qui che la cura inizia a diventare davvero trasformativa. Perché la fiducia non è un atto mentale, ma una esperienza affettiva ripetuta e riconosciuta.

Divenire affidabili: l’empatia come funzione regolativa continua

La fiducia nasce da un’esperienza prolungata di affidabilità. In terapia, il terapeuta non è solo colui che sente, ma colui che resta coerente nel tempo. Che sa stare, che non risponde in modo impulsivo, che regola se stesso per poter accogliere l’altro. L’empatia, in questo senso, diventa una funzione regolativa continua. Non è solo il sentire l’altro, ma il contenere ciò che l’altro porta senza essere destabilizzati.

La sicurezza affettiva si fonda su questa affidabilità. Il terapeuta diventa prevedibile non perché sia rigido, ma perché è coerente. I suoi silenzi hanno un significato. I suoi gesti non variano in base all’umore. Il paziente inizia a sentire che può contare su quella presenza. Che può esporsi senza timore. Che può esistere nella relazione senza dover continuamente proteggersi.

Essere affidabili non significa essere perfetti. Significa saper riconoscere i propri limiti e restare comunque disponibili. Significa poter dire “non so” senza che l’altro si senta abbandonato. Significa essere presenti con autenticità, anche quando è difficile. È in questa presenza che l’empatia si trasforma da evento emotivo a struttura portante della relazione.

La sicurezza affettiva non si insegna, si trasmette. Non si costruisce con le spiegazioni, ma con l’essere. È quando il terapeuta diventa un riferimento interno stabile che il paziente inizia a cambiare non perché gli viene detto, ma perché sente che può. E in questa possibilità, l’intero campo terapeutico si trasforma.

Dare forma al sentire: il processo di simbolizzazione affettiva

Ci sono emozioni che abitano il corpo molto prima di arrivare alla mente. Si manifestano come tensioni, silenzi, gesti ripetuti, fughe improvvise. Non hanno ancora un nome, ma si fanno sentire. Nella terapia, uno degli snodi più importanti è quando queste emozioni iniziano a prendere forma. Non più solo agite o negate, ma finalmente simbolizzate. Dare forma al sentire significa portare alla luce ciò che era rimasto sommerso. Significa attraversare la confusione, la paura, la vergogna, e trasformarle in parole. Ma non parole tecniche o spiegazioni: parole vive, dense, capaci di contenere affetto e verità.

Il processo di simbolizzazione affettiva è lento, delicato. Il paziente deve potersi sentire sicuro, non giudicato, accolto anche nel non detto. La presenza empatica del terapeuta funge da specchio e da contenitore. È la sua capacità di sostare nel caos emotivo dell’altro che permette, poco alla volta, l’emergere del senso. Le emozioni, una volta nominate, diventano meno minacciose. Perdono il loro potere invasivo. Possono essere pensate, elaborate, integrate.

Dare forma al sentire non è solo trovare le parole giuste, ma permettere all’esperienza emotiva di esistere nella relazione. È legittimarla, riconoscerla, restituirla con uno sguardo che non interpreta ma accompagna. È offrire al paziente la possibilità di ascoltare se stesso con una voce nuova. Una voce che non giudica, che non incalza, ma che si apre.

La simbolizzazione affettiva è il momento in cui il sentire si fa narrazione. In cui il vissuto smette di essere solo corpo o impulso, e diventa racconto, possibilità di significato. È una soglia clinica cruciale, perché permette al paziente di ricostruire la propria identità non più come somma di reazioni, ma come storia affettiva in divenire. E in questo passaggio, si prepara il terreno per una reale integrazione emotiva.

Riconoscere per contenere: l’integrazione emotiva in psicoterapia

Il cuore della trasformazione psicoterapeutica non sta solo nel capire, ma nel contenere. E per contenere, bisogna prima riconoscere. Riconoscere che quel dolore ha un nome. Che quella rabbia ha una storia. Che quella paura ha radici. Solo ciò che è riconosciuto può essere trasformato. L’integrazione emotiva è il processo attraverso cui il paziente inizia a vedere le proprie emozioni non più come minacce da evitare, ma come parti di sé da accogliere.

Nella pratica clinica, questo momento è visibile. Il paziente che prima fuggiva o negava un vissuto inizia a nominarlo. Forse con esitazione, forse con paura, ma lo fa. E nel farlo, qualcosa cambia. L’intensità dell’emozione diminuisce. Il corpo si rilassa. La mente può iniziare a pensare ciò che prima era solo sentito. Questo è il segno che l’integrazione emotiva è in atto.

Ma non basta riconoscere: bisogna poter reggere ciò che si è visto. Ed è qui che entra in gioco la relazione terapeutica. Il terapeuta diventa il luogo in cui quell’emozione può essere contenuta senza essere ridotta. Non spiegata, ma accolta. Non interpretata, ma validata. È questo spazio di contenimento affettivo che consente all’emozione di trasformarsi in risorsa.

L’integrazione emotiva non cancella il dolore, ma lo rende pensabile. Permette di restare in relazione anche nei momenti critici. Restituisce al paziente la possibilità di non essere più governato dalle proprie emozioni, ma di dialogare con esse. È un processo clinico profondo, che va oltre la consapevolezza cognitiva. È la nascita di una nuova forma di continuità interna.

Dalla frammentazione al significato: verso un sé integrato

Molti pazienti arrivano in terapia portando dentro di sé una storia spezzata. Emozioni isolate, reazioni incoerenti, frammenti di vissuto che non trovano un filo. Parlano di sé come se parlassero di altri, oppure non parlano affatto. Il loro mondo interno è segnato da una discontinuità che li fa sentire estranei a se stessi. È in questo contesto che la psicoterapia diventa il luogo dove ricostruire un sé integrato.

L’integrazione emotiva non è solo un atto terapeutico: è un atto esistenziale. È il momento in cui il paziente può finalmente tenere insieme le sue parti, senza rifiutarne nessuna. È quando può dire: “questa rabbia è mia, ma non mi distrugge”; “questa tristezza è parte di me, ma non mi definisce”. È la possibilità di avere una narrazione interna in cui ogni emozione ha un posto, un significato, un senso.

Il lavoro clinico qui è sottile. Non si tratta di spiegare, ma di ascoltare in profondità. Di aiutare il paziente a trovare le parole per dirsi. Di accompagnarlo nella costruzione di una storia che non neghi il dolore, ma lo trasformi. Il terapeuta diventa allora un testimone attivo di questo processo: colui che custodisce, che riflette, che aiuta a tenere insieme i pezzi.

L’integrazione emotiva permette al paziente di sentirsi intero. Di sapere chi è, anche quando è in crisi. Di non temere le proprie emozioni, ma di riconoscerle come segnali vitali. Quando questo accade, la relazione terapeutica ha compiuto uno dei suoi scopi più profondi: generare coerenza interna. E in quella coerenza, può emergere finalmente un senso del sé stabile, fluido, autentico.

Oltre le tecniche: la verità di una presenza che cura

Ci sono momenti in cui le parole non bastano. In cui le tecniche non servono. In cui la teoria si ferma sulla soglia, e ciò che davvero cura è la qualità della presenza. Nella relazione terapeutica, questo è il punto in cui il terapeuta non è più solo un professionista, ma una persona che incontra un’altra persona. È il momento in cui l’empatia non è più uno strumento, e l’intelligenza emotiva non è più una competenza: entrambe diventano incarnazione, modo di esserci, verità relazionale.

Tutti i passaggi precedenti — il contenimento, la sintonizzazione, la regolazione affettiva, la simbolizzazione — trovano qui il loro esito naturale: non in una comprensione definitiva, ma in un modo di stare con l’altro che è profondamente umano. Il terapeuta che riesce a stare nella relazione senza difendersi, senza intervenire compulsivamente, senza dover spiegare tutto, offre qualcosa di raro: la possibilità di un incontro reale.

In questa fase della terapia, ciò che cura non è più il contenuto, ma la qualità del contatto. Non si tratta di interpretare, ma di condividere uno spazio emotivo. Il paziente sente che non è più solo. Che la sua sofferenza è vista, non giudicata. Che il terapeuta è lì non perché deve, ma perché vuole esserci. Questo tipo di presenza non si improvvisa: è il frutto di un lavoro profondo su di sé. Richiede autenticità, trasparenza, capacità di restare vulnerabili senza perdere la funzione.

Andare oltre le tecniche non significa abbandonarle, ma integrarle in un modo di essere. È quando il terapeuta diventa coerente tra ciò che sente, ciò che mostra e ciò che fa, che la relazione terapeutica diventa uno spazio di verità trasformativa. E in quella verità, qualcosa può finalmente guarire.

Presenza autentica: il terapeuta come figura relazionale viva

La terapia non è un esercizio di neutralità, ma un incontro tra due soggetti. Quando il terapeuta rinuncia al ruolo difensivo dell’“esperto” e si offre come figura relazionale viva, si crea uno spazio in cui può avvenire qualcosa di profondamente trasformativo. La presenza autentica non è semplicemente “esserci”: è esserci con tutto il proprio essere, con coerenza, vulnerabilità e intenzionalità affettiva.

Il paziente percepisce quando il terapeuta è davvero presente. Non si tratta solo di ascoltare, ma di entrare in risonanza reale, di lasciarsi toccare senza perdere la propria centratura. In questa presenza viva, il terapeuta smette di essere uno “specchio neutro” e diventa testimone partecipe. Il suo sentire diventa contenitore, la sua voce diventa guida, la sua umanità diventa ponte.

Essere autentici non significa essere invadenti o disorganizzati. Significa portare sé stessi nella relazione con chiarezza e responsabilità. È una forma di trasparenza che non chiede di essere capita, ma di essere sentita. È quando il paziente sente che l’altro è lì “con” lui, non solo “per” lui, che si apre uno spazio clinico realmente trasformativo.

La presenza autentica è una postura, non una tecnica. È il frutto di un cammino personale del terapeuta, fatto di consapevolezza, elaborazione, messa in gioco. Non si può fingere, non si può simulare. Ma quando c’è, il paziente lo riconosce subito. E in quello spazio vero, può iniziare a esistere anche lui, senza maschere, senza difese, senza paura.

Quando la cura passa dal contatto: verità, ascolto, umanità

A volte il momento più potente in terapia avviene in silenzio. Non c’è interpretazione, né parola chiave. Solo un contatto umano profondo. Uno sguardo che contiene, una pausa che accoglie, una presenza che non ha bisogno di spiegarsi. È lì che la cura si manifesta: non come soluzione, ma come possibilità di essere visti senza difese. È lì che la presenza autentica diventa esperienza trasformativa.

Il contatto empatico non è un gesto tecnico: è un atto relazionale. Quando il terapeuta riesce a stare con l’altro senza volerlo cambiare, senza volerlo capire a tutti i costi, si apre uno spazio nuovo. Il paziente non si sente più “da aggiustare”, ma semplicemente da essere. Questa esperienza, per chi ha vissuto relazioni disfunzionali o traumatiche, è già di per sé rivoluzionaria.

Il terapeuta che sa ascoltare senza giudicare, che sa restare anche nel vuoto, che non ha fretta di chiudere ciò che è aperto, offre un modello relazionale nuovo. Un modello in cui l’essere conta più del fare. Dove la parola non è più strumento di controllo, ma veicolo di verità. Dove il corpo del terapeuta è presente, ma non invasivo. Dove ogni gesto comunica: “Io ci sono”.

La presenza autentica è l’ultimo volto dell’empatia e dell’intelligenza emotiva. È ciò che resta quando tutto il resto è stato attraversato: il dolore, la rabbia, la paura, la speranza. È la capacità di stare con l’altro nella sua verità, senza bisogno di proteggerlo dalla sua stessa umanità. Quando questa presenza è reale, la cura avviene. Anche senza parole. Anche senza risposte.

Empatia e intelligenza emotiva: la soglia invisibile che ci rende umani

C’è una soglia sottile, silenziosa, che attraversiamo ogni volta che incontriamo davvero qualcuno. Non si vede, non si tocca, ma si sente. È la soglia dell’incontro autentico, quello in cui l’altro non è un oggetto da capire, ma una presenza da accogliere. Questo spazio invisibile è abitato dall’empatia e dall’intelligenza emotiva, non come concetti, ma come movimenti psichici profondi, capaci di trasformare il modo in cui viviamo la relazione.

L’empatia ci permette di sentire l’altro senza confonderci con lui. È un ascolto che precede la parola, una risonanza che nasce nel corpo prima che nella mente. Ma da sola non basta. Senza una capacità di regolazione affettiva, rischia di trasformarsi in fusione, ipercoinvolgimento, invasione. Ecco allora l’intelligenza emotiva: la facoltà di restare dentro quel sentire senza esserne travolti. La capacità di nominarlo, di contenerlo, di restituirlo all’altro senza perdersi.

Abbiamo attraversato, in questo articolo, le diverse fasi di questo processo relazionale: dalla sintonizzazione iniziale alla rottura, dalla riparazione alla fiducia, dall’integrazione emotiva alla presenza autentica. Ogni passaggio clinico non è solo un evento, ma una trasformazione del campo relazionale. In questo senso, la relazione terapeutica non è un luogo dove si “spiega” la sofferenza, ma dove la si abita insieme, perché possa evolvere.

Ma ciò che vale nel setting terapeutico, vale anche nella vita. Portare con sé empatia e intelligenza emotiva significa imparare a stare con gli altri senza dominarli né evitarli. Significa imparare ad ascoltare il non detto, a restare in contatto anche nel conflitto, a costruire legami che siano profondi e sostenibili. Non è una tecnica, ma un modo di essere nel mondo.

Nel tempo delle relazioni rapide, dei giudizi immediati, delle emozioni espresse e subito represse, recuperare la profondità del sentire è un atto radicale. È scegliere la complessità. È scegliere l’umano. E quando questo accade, anche solo per un istante, non siamo più semplicemente individui separati. Siamo esseri in relazione. E in quella relazione, qualcosa si cura.

Cos’è davvero l’empatia in psicoterapia?

È la capacità di sentire l’altro in profondità, senza giudizio né sovrapposizione, creando un contatto autentico e trasformativo.

Qual è la differenza tra empatia e intelligenza emotiva?

L’empatia apre il sentire, l’intelligenza emotiva lo regola. Insieme creano equilibrio nella relazione terapeutica.

Come l’empatia può trasformare la relazione terapeutica?

Quando il terapeuta è autenticamente presente, l’empatia diventa contenitore affettivo e spazio di cambiamento reale.