Le bugie rappresentano un fenomeno complesso che intreccia dinamiche psicologiche profonde e conseguenze relazionali spesso significative. Mentire non è soltanto un atto deliberato di manipolazione o inganno, ma può essere una risposta automatica a bisogni inconsci, paure e conflitti interiori. Dal punto di vista psicodinamico, la menzogna è strettamente legata al modo in cui un individuo percepisce sé stesso e gli altri, riflettendo il suo rapporto con la realtà e con le proprie emozioni.

Le bugie possono essere occasionali, dette per evitare una difficoltà momentanea, oppure strutturali, diventando parte del modo in cui una persona si relaziona con il mondo. Alcune persone mentono per proteggersi dalla vergogna o dal rifiuto, altre per nascondere aspetti della loro personalità che considerano inaccettabili. Il bisogno di mentire può anche derivare da un’esperienza infantile in cui l’amore e l’approvazione erano condizionati alla performance e al soddisfacimento delle aspettative altrui. Un bambino che cresce in un contesto dove l’errore è punito con il disprezzo o la svalutazione può sviluppare l’abitudine di mentire per proteggere la propria immagine e garantire l’affetto degli altri.

A livello relazionale, le bugie minano la fiducia reciproca e creano un divario emotivo tra chi mente e chi è vittima della menzogna. Nei legami affettivi, la scoperta di una bugia può generare sentimenti di tradimento e frustrazione, poiché altera la percezione della relazione e del valore attribuito all’altro. Le bugie non solo distorcono la comunicazione, ma in molti casi impediscono lo sviluppo di un’intimità autentica, basata sulla reciproca trasparenza.

Esistono bugie “funzionali”, che possono persino preservare una relazione o proteggere un individuo da un dolore eccessivo, ma quando la menzogna diventa una modalità abituale di interazione, si trasforma in una barriera che ostacola il contatto con la realtà e con le emozioni autentiche. Per questo motivo, in ambito terapeutico, il tema della menzogna è spesso un elemento chiave per comprendere le difese di un individuo, il suo modo di gestire il senso di colpa e il suo rapporto con la verità interiore. Comprendere le bugie non significa solo smascherarle, ma analizzarne la funzione e il significato più profondo, per aiutare la persona a costruire una realtà interna più autentica e coerente.

Le Bugie: Una Difesa Inconscia o un Inganno Consapevole

Le bugie si collocano lungo un continuum che va dalla difesa inconscia all’inganno consapevole, rivelando aspetti profondi della psiche umana. Mentre alcune menzogne sono costruite con piena consapevolezza per manipolare o ottenere vantaggi, altre emergono come meccanismi automatici di difesa, radicati in processi psichici inconsci. La distinzione tra queste due forme di menzogna è cruciale per comprendere il ruolo che il mentire assume nella vita di un individuo e le motivazioni sottostanti a tale comportamento.

Dal punto di vista psicodinamico, la bugia inconscia può essere considerata una strategia di protezione dell’Io contro sentimenti intollerabili, come la vergogna, il senso di colpa o la paura del rifiuto. In questi casi, l’individuo mente senza rendersene pienamente conto, poiché la falsificazione della realtà è funzionale al mantenimento di un equilibrio interno fragile.

Ad esempio, una persona che ha subito un trauma infantile può rimuovere determinati eventi e costruire una narrazione alternativa della propria storia, non con l’intento di ingannare, ma per rendere più sopportabile il proprio vissuto emotivo. Il ricorso a bugie inconsce si osserva frequentemente nei disturbi di personalità, in particolare in quelle strutture psichiche caratterizzate da una forte scissione tra il Sé accettabile e il Sé inaccettabile.

L’inganno consapevole, al contrario, implica una deliberata manipolazione della realtà con uno scopo preciso. Questo tipo di menzogna è spesso finalizzato a ottenere un vantaggio, a evitare una punizione o a influenzare la percezione degli altri. Sebbene possa sembrare una semplice strategia adattiva, l’inganno ripetuto e sistematico può rivelare dinamiche narcisistiche o antisociali, in cui il soggetto non prova rimorso per la falsificazione della verità. In questi casi, la bugia diventa uno strumento per esercitare potere sulle persone e sulle situazioni, spesso a scapito delle relazioni affettive.

La differenza tra bugia inconscia e inganno consapevole non è sempre netta. Esistono infatti situazioni in cui un individuo inizia a mentire come strategia di difesa, ma con il tempo interiorizza la menzogna al punto da crederci egli stesso. Questa confusione tra realtà e finzione è particolarmente evidente nei bugiardi patologici, i quali costruiscono identità alternative per colmare profonde insicurezze e un senso di vuoto interiore. In ambito terapeutico, la comprensione del ruolo della menzogna diventa essenziale per decifrare il funzionamento psichico del paziente e aiutarlo a sviluppare una maggiore coerenza tra il mondo interno e la realtà esterna.

Il Significato Psicodinamico delle Bugie

Le bugie, nella prospettiva psicodinamica, non possono essere ridotte a semplici atti di inganno consapevole, ma rappresentano manifestazioni di dinamiche interne complesse, radicate nella storia emotiva dell’individuo. Mentire non è soltanto un atto sociale o morale, ma un fenomeno psicologico profondo, che si inserisce nel rapporto tra il Sé e l’Altro, tra il desiderio e il divieto, tra la realtà psichica e quella esterna.

Freud ha evidenziato come la menzogna possa derivare da processi di rimozione, ovvero dalla necessità dell’Io di escludere dalla coscienza contenuti intollerabili. Il soggetto, per non sperimentare angoscia, può distorcere la realtà per renderla più accettabile. Questa distorsione non è sempre intenzionale, ma spesso avviene senza consapevolezza diretta, come meccanismo di difesa. La menzogna, in questo senso, protegge l’individuo da un confronto con emozioni dolorose, ma lo allontana progressivamente dalla verità del proprio vissuto.

La teoria kleiniana offre un’ulteriore chiave di lettura, interpretando la bugia come un’espressione della scissione tra il buono e il cattivo. Nei primi anni di vita, il bambino sperimenta un’angoscia primitiva legata alla paura di perdere l’oggetto d’amore. Quando questa paura è troppo intensa, la mente può ricorrere a una costruzione della realtà in cui gli aspetti negativi vengono negati o proiettati all’esterno. In questo senso, mentire può rappresentare un tentativo inconscio di mantenere la coerenza interna, evitando il contatto con parti di sé vissute come minacciose.

Lacan aggiunge un ulteriore livello di complessità, sottolineando il ruolo del linguaggio nella costruzione della menzogna. L’essere umano, immerso nel simbolico fin dalla nascita, è costantemente impegnato in un gioco di rappresentazioni, in cui la verità non è mai un dato oggettivo, ma una costruzione soggettiva. In questo contesto, la bugia non è solo un atto morale, ma una necessità strutturale del soggetto parlante, che si trova sempre in bilico tra ciò che è e ciò che desidera apparire.

Se nella quotidianità le bugie possono avere una funzione adattiva, nel lungo periodo possono diventare un ostacolo all’autenticità e alla crescita personale. La terapia psicodinamica, attraverso l’analisi del transfert e l’esplorazione delle motivazioni inconsce che portano a mentire, aiuta il paziente a riconoscere i propri meccanismi difensivi e a sviluppare un rapporto più autentico con sé stesso e con gli altri. Comprendere il significato psicodinamico delle bugie non significa semplicemente smascherarle, ma coglierne la funzione profonda, permettendo all’individuo di trasformare il bisogno di falsificare la realtà in un’occasione di verità e cambiamento.

La menzogna come meccanismo di difesa

La menzogna, dal punto di vista psicodinamico, può essere considerata un sofisticato meccanismo di difesa, utilizzato dall’individuo per proteggersi da emozioni troppo dolorose o da conflitti interni difficili da gestire. La mente umana, infatti, non sempre è in grado di tollerare la realtà così com’è e, per preservare il proprio equilibrio psichico, può ricorrere a distorsioni della verità. Questo processo non è necessariamente consapevole: in molti casi, l’individuo mente senza rendersi pienamente conto del motivo per cui lo fa, poiché il meccanismo difensivo opera a livello inconscio.

Tra i principali meccanismi di difesa che si manifestano attraverso la menzogna troviamo la rimozione, la quale permette all’individuo di escludere dalla coscienza ricordi o impulsi disturbanti, sostituendoli con una narrazione più accettabile. Ad esempio, un soggetto che ha vissuto esperienze infantili di trascuratezza potrebbe convincersi di aver avuto un’infanzia felice, non per volontà di ingannare gli altri, ma perché il riconoscimento della verità comporterebbe un dolore troppo intenso.

Un altro meccanismo difensivo legato alla menzogna è la negazione, che consiste nel rifiutare un aspetto della realtà per non affrontarne le implicazioni emotive. Questo tipo di menzogna è frequente in individui che faticano ad accettare una perdita o un fallimento. Un esempio comune si riscontra nelle persone che negano l’evidenza di un tradimento o di un rifiuto affettivo, rifiutandosi di prendere atto della realtà per evitare il dolore che ne deriverebbe.

La razionalizzazione, invece, permette di giustificare comportamenti o scelte attraverso spiegazioni apparentemente logiche, ma che in realtà celano una verità più scomoda. Una persona che non riesce a raggiungere un obiettivo potrebbe raccontarsi che non era davvero interessata a quel traguardo, mascherando così il timore del fallimento.

Un altro esempio di menzogna difensiva è legato alla scissione, tipica di alcune strutture di personalità, in cui il soggetto separa rigidamente aspetti positivi e negativi della propria identità o degli altri. Un individuo che idealizza una relazione, per esempio, può negare ogni segnale di tossicità o conflitto, raccontandosi una realtà in cui tutto è perfetto.

Il problema principale della menzogna come difesa è che, pur essendo funzionale nel breve termine, alla lunga impedisce l’elaborazione delle emozioni e il contatto con la realtà autentica. In ambito terapeutico, riconoscere e lavorare su questi meccanismi consente alla persona di ridurre il bisogno di mentire e di sviluppare una maggiore capacità di tollerare la verità, anche quando essa è scomoda o dolorosa.

Il ruolo dell’inconscio nel mentire

La menzogna non è sempre un atto deliberato e consapevole, ma spesso affonda le sue radici nei processi inconsci della psiche. L’inconscio, con il suo carico di desideri repressi, conflitti irrisolti e angosce primitive, può modellare il comportamento di un individuo in modi che sfuggono alla sua consapevolezza. In questa prospettiva, mentire non è semplicemente un atto di inganno verso gli altri, ma può essere un tentativo di proteggersi da verità interne difficili da accettare.

Sigmund Freud ha evidenziato come l’Io utilizzi diversi meccanismi di difesa per evitare il contatto con contenuti psichici disturbanti. La menzogna può essere vista come un’espressione di questi processi difensivi, in particolare della rimozione, che esclude dalla coscienza pensieri ed esperienze che generano ansia o conflitto. In alcuni casi, l’individuo mente agli altri proprio perché ha già mentito a sé stesso: ha rimosso un evento doloroso o un desiderio inaccettabile e, di conseguenza, costruisce una realtà alternativa che gli permette di mantenere un senso di equilibrio interno.

Un esempio comune si osserva in coloro che negano di provare rabbia o risentimento nei confronti di una persona cara. L’inconscio impedisce di riconoscere questa ostilità, poiché potrebbe entrare in conflitto con l’immagine idealizzata dell’altro o con i principi morali dell’individuo. Così, senza rendersene conto, la persona mente quando afferma di non provare alcun rancore, perché il suo stesso inconscio gli impedisce di accedere alla verità.

Jacques Lacan ha ulteriormente approfondito il tema della menzogna, sottolineando come il soggetto umano sia immerso in un universo simbolico fatto di parole e rappresentazioni che lo allontanano dalla verità originaria del proprio desiderio. Secondo questa prospettiva, il linguaggio stesso è già una forma di mascheramento, poiché ogni volta che esprimiamo un pensiero, lo modelliamo in una forma che non è mai perfettamente aderente alla nostra realtà psichica più profonda. In questo senso, mentire non è un’azione isolata, ma parte integrante della condizione umana.

Le bugie inconsce emergono anche nei lapsus e negli atti mancati, che rivelano una verità che l’individuo cerca di nascondere a sé stesso. Un esempio classico è quello di chi, parlando con il partner, commette un lapsus dicendo il nome di un’ex relazione, segnale di un contenuto ancora attivo nella psiche, sebbene negato a livello cosciente.

In ambito terapeutico, il riconoscimento della menzogna inconscia è fondamentale per aiutare il paziente a entrare in contatto con parti di sé rimosse o negate. Attraverso il lavoro analitico, il soggetto può gradualmente prendere consapevolezza delle sue verità interiori, riducendo il bisogno di falsificare la realtà e sviluppando una maggiore autenticità nel proprio vissuto emotivo e relazionale.

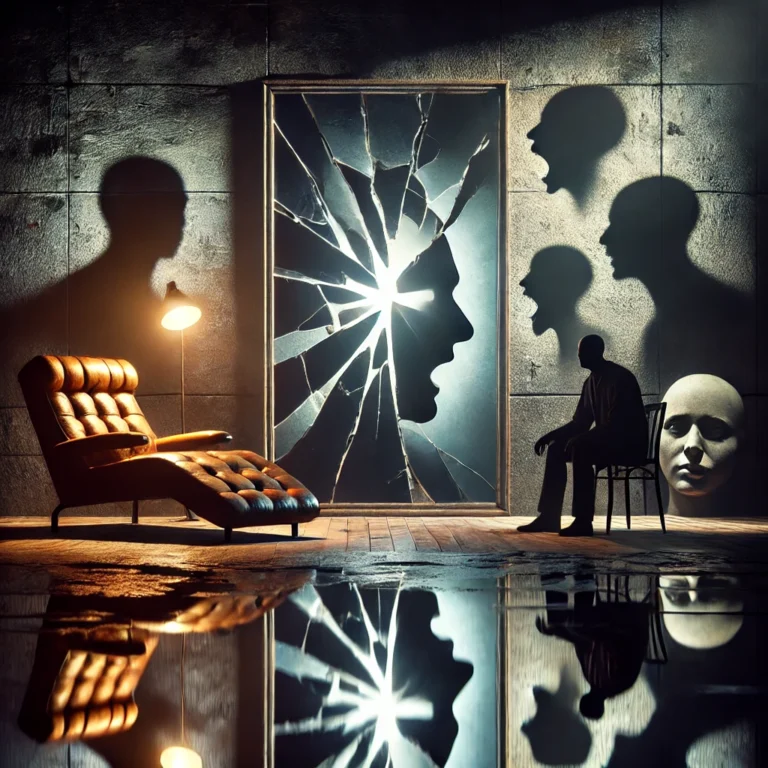

Bugie e costruzione dell’identità: un ponte tra vero Sé e falso Sé

Le bugie non sono solo strumenti di inganno, ma possono diventare elementi fondanti della costruzione dell’identità, soprattutto quando si inseriscono nel delicato equilibrio tra il vero Sé e il falso Sé. Donald Winnicott ha introdotto questi concetti per descrivere la tensione tra l’autenticità dell’individuo e le maschere che egli assume per adattarsi alle aspettative esterne. La menzogna, in questo senso, può essere vista come un ponte tra ciò che una persona realmente è e ciò che sente di dover essere per essere accettata.

Il vero Sé rappresenta l’essenza autentica dell’individuo, il nucleo delle sue emozioni, bisogni e desideri profondi. Tuttavia, nei primi anni di vita, il bambino impara che non tutte le sue espressioni spontanee sono accolte positivamente. Se l’ambiente è sufficientemente sicuro e validante, il bambino sviluppa un’identità coerente, in grado di esprimersi in modo genuino. Ma se cresce in un contesto in cui l’amore è condizionato alla conformità e alla performance, può sviluppare un falso Sé, una versione adattata di sé stesso costruita per compiacere gli altri e proteggersi dal rifiuto.

In questo contesto, la bugia diventa un meccanismo necessario per garantire la sopravvivenza psicologica. Un bambino che percepisce che i suoi bisogni autentici non sono accettati può imparare a nasconderli, mentendo su ciò che prova, desidera o pensa. Crescendo, questa strategia può diventare un’abitudine strutturale, in cui la menzogna non è più solo un mezzo per evitare problemi, ma un modo per costruire e mantenere un’identità che risponda alle aspettative esterne.

Nelle relazioni adulte, questa dinamica può portare a una profonda disconnessione interiore. Individui che hanno sviluppato un falso Sé possono mentire non solo agli altri, ma anche a sé stessi, convincendosi di essere ciò che la società, la famiglia o il partner si aspettano da loro. Questo può manifestarsi in diversi modi: persone che si raccontano di essere felici in un lavoro che in realtà detestano, che fingono amore in relazioni prive di autenticità o che costruiscono un’immagine di sé basata sul successo esteriore, pur sentendosi vuoti dentro.

La menzogna, dunque, non è sempre un atto di manipolazione consapevole, ma può essere una difesa radicata nella struttura dell’identità. Tuttavia, vivere costantemente nel falso Sé comporta costi elevati, generando ansia, insoddisfazione e un senso di alienazione. La psicoterapia offre uno spazio in cui il soggetto può esplorare la propria autenticità, riconoscere le bugie che ha raccontato a sé stesso e agli altri, e gradualmente ricostruire un’identità più coerente con il proprio vero Sé. Questo processo non è semplice, poiché implica affrontare il timore di non essere accettati per ciò che si è veramente, ma è essenziale per liberarsi dal peso di una vita costruita su menzogne interiorizzate.

Bugie Patologiche: Tra Compulsione e Dissociazione

Le bugie patologiche si distinguono dalle comuni menzogne per la loro natura compulsiva e spesso dissociativa. Mentre una persona può mentire per ottenere un vantaggio o per evitare una conseguenza negativa, il bugiardo patologico mente in modo ripetitivo, anche quando non vi è un apparente beneficio, e spesso senza piena consapevolezza del perché lo fa. Questa dinamica rende la menzogna patologica un fenomeno psicologico complesso, che affonda le sue radici in meccanismi inconsci di difesa, disturbi della personalità e frammentazione dell’identità.

La compulsione a mentire può essere il risultato di un bisogno profondo di controllare la percezione che gli altri hanno di sé. In molte persone affette da questa problematica, la menzogna non è solo un mezzo per ingannare, ma un vero e proprio strumento per creare una realtà alternativa, più tollerabile rispetto a quella autentica. Questo fenomeno è spesso associato a esperienze infantili di trascuratezza o di svalutazione, in cui il bambino impara che la verità è fonte di dolore o di rifiuto. Di conseguenza, sviluppa la tendenza a costruire narrazioni fittizie per proteggersi da sentimenti di inadeguatezza e vergogna.

Un aspetto centrale delle bugie patologiche è la dissociazione, ovvero il distacco tra la realtà oggettiva e l’esperienza soggettiva del bugiardo. Alcuni individui finiscono per credere alle proprie menzogne, perché la loro struttura psichica non è in grado di sostenere la tensione tra il Sé autentico e quello fittizio. Questo fenomeno si osserva spesso in disturbi della personalità, in particolare nel disturbo borderline e nel disturbo narcisistico, dove la costruzione di un’identità coesa è instabile e fragile. Nel disturbo borderline, la menzogna può emergere come un tentativo di evitare l’abbandono o di regolare emozioni intollerabili, mentre nel narcisismo patologico diventa uno strumento per mantenere un’immagine grandiosa e inattaccabile.

La bugia patologica può anche avere una componente quasi automatica, simile a un impulso incontrollabile. Alcuni soggetti riferiscono di aver mentito senza averlo pianificato, come se fosse un riflesso spontaneo. Questo aspetto suggerisce un coinvolgimento del sistema limbico e delle aree cerebrali legate alla regolazione degli impulsi, indicando una possibile base neurobiologica del fenomeno.

Il trattamento delle bugie patologiche è complesso e richiede un approccio terapeutico che miri non tanto alla semplice eliminazione della menzogna, quanto alla comprensione delle sue cause profonde. L’obiettivo della psicoterapia è aiutare il soggetto a riconoscere la funzione che la menzogna ha nella sua vita, a sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio mondo emotivo e a ricostruire un’identità più autentica e stabile. Solo attraverso un lavoro profondo sulla propria storia e sui meccanismi difensivi sarà possibile ridurre il bisogno compulsivo di mentire e ristabilire un rapporto più sincero con sé stessi e con gli altri.

Differenza tra menzogna occasionale e bugia patologica

La distinzione tra menzogna occasionale e bugia patologica è fondamentale per comprendere il ruolo che il mentire assume nella vita di un individuo. Non tutte le bugie sono patologiche, così come non tutte le persone che mentono lo fanno in modo compulsivo o pervasivo. La menzogna occasionale è un fenomeno comune e adattivo, mentre la bugia patologica indica un funzionamento psichico più complesso, spesso radicato in conflitti inconsci e in difficoltà nella costruzione dell’identità.

La menzogna occasionale è tipicamente situazionale, ovvero legata a un contesto specifico in cui l’individuo decide di distorcere la verità per ottenere un beneficio, evitare un danno o proteggere sé stesso o gli altri. Questo tipo di menzogna è consapevole e intenzionale e, nella maggior parte dei casi, la persona che mente mantiene un chiaro confine tra ciò che è reale e ciò che è falso. Ad esempio, qualcuno potrebbe mentire per giustificare un ritardo o per evitare di ferire i sentimenti di un amico. Queste menzogne, pur essendo inganni, non alterano profondamente la percezione della realtà dell’individuo né interferiscono in modo significativo con le sue relazioni interpersonali.

La bugia patologica, invece, ha caratteristiche diverse. Prima di tutto, è ripetitiva e cronica: chi la utilizza mente in modo abituale, spesso senza una necessità evidente. Inoltre, è spesso compulsiva, nel senso che il soggetto può sentire un impulso irresistibile a mentire, anche in situazioni in cui sarebbe più semplice dire la verità. Un altro aspetto distintivo è la difficoltà a distinguere tra realtà e finzione: mentre la menzogna occasionale è deliberata, la bugia patologica può diventare parte dell’identità dell’individuo, al punto che egli stesso può credere alle proprie falsificazioni.

Le bugie patologiche non sono semplicemente un comportamento scorretto, ma spesso sono sintomi di difficoltà psicologiche più profonde. Possono essere associate a disturbi della personalità, in particolare il disturbo borderline e il disturbo narcisistico, nei quali la manipolazione della verità serve a mantenere un’immagine di sé coerente o a regolare emozioni intollerabili. In alcuni casi, la menzogna patologica è collegata a esperienze infantili di svalutazione o di trauma, dove il soggetto ha imparato a modificare la realtà per sopravvivere emotivamente.

Comprendere questa differenza è essenziale, soprattutto in ambito terapeutico, dove il lavoro con un bugiardo patologico richiede un approccio diverso rispetto a chi mente occasionalmente. Il trattamento non si focalizza solo sulla riduzione del comportamento menzognero, ma sulla comprensione delle sue radici profonde, aiutando l’individuo a costruire un’identità più autentica e una maggiore tolleranza alla verità, anche quando essa è scomoda o minacciosa.

Il bugiardo patologico: caratteristiche e funzionamento psichico

Il bugiardo patologico è una figura complessa, il cui funzionamento psichico è caratterizzato da un uso compulsivo della menzogna come strategia di adattamento e difesa. A differenza di chi mente occasionalmente per ottenere un vantaggio o per evitare conseguenze negative, il bugiardo patologico costruisce un’intera identità attorno alla falsificazione della realtà. Il suo comportamento non è sempre motivato da un obiettivo chiaro, ma risponde spesso a bisogni inconsci profondi, legati all’autoprotezione, alla gestione dell’angoscia e al mantenimento di un’immagine di sé accettabile.

Uno degli aspetti distintivi del bugiardo patologico è la compulsività della menzogna. Spesso l’individuo non riesce a controllare il proprio impulso a mentire, anche quando ciò non è necessario o persino controproducente. Questa caratteristica suggerisce che il mentire non sia solo un comportamento consapevole, ma anche un meccanismo difensivo radicato nell’inconscio. In molti casi, il bugiardo patologico non si limita a mentire sugli eventi, ma costruisce narrazioni sempre più elaborate, che lo portano a credere parzialmente alle sue stesse invenzioni.

A livello psicodinamico, la bugia patologica può derivare da una fragilità dell’Io, che impedisce all’individuo di tollerare la realtà senza distorcerla. Alcuni soggetti sviluppano questa tendenza in risposta a esperienze infantili traumatiche o a un ambiente familiare in cui la verità era minacciosa, dolorosa o semplicemente negata. Se un bambino cresce in un contesto in cui l’espressione autentica di sé non viene accettata, può imparare a costruire una realtà alternativa per sentirsi al sicuro. La bugia, in questo senso, diventa una forma di sopravvivenza psicologica.

Un altro aspetto centrale è la scissione identitaria, che si manifesta in alcuni bugiardi patologici. La costante creazione di falsità può generare una frattura tra il vero Sé e il Sé fittizio, rendendo difficile per l’individuo distinguere ciò che è reale da ciò che è stato costruito. In alcuni casi, questa dinamica si avvicina alla dissociazione, con episodi in cui la persona assume ruoli o racconti diversi a seconda del contesto, fino a perdere il contatto con la propria autenticità.

Le bugie patologiche si riscontrano frequentemente in persone con disturbi di personalità, in particolare quelli con tratti narcisistici o borderline. Nel narcisismo, la bugia è spesso un mezzo per mantenere un’immagine grandiosa e inaccessibile alla critica, mentre nei disturbi borderline può essere legata alla paura dell’abbandono o alla necessità di controllare l’altro. Tuttavia, non tutti i bugiardi patologici hanno un disturbo diagnosticabile: in molti casi, la menzogna cronica si sviluppa come un’abitudine radicata, difficile da estinguere senza un percorso di consapevolezza e terapia.

Dal punto di vista relazionale, il bugiardo patologico tende a compromettere profondamente la fiducia degli altri. I suoi racconti, spesso incoerenti e mutevoli, creano un clima di incertezza e ambiguità che genera frustrazione e senso di tradimento in chi gli sta accanto. La relazione con un bugiardo patologico è caratterizzata da continue contraddizioni e da un senso di instabilità, poiché la verità sembra sempre sfuggente e inafferrabile.

Il trattamento della bugia patologica richiede un approccio terapeutico mirato, incentrato sulla comprensione delle motivazioni inconsce che spingono l’individuo a mentire. L’obiettivo non è semplicemente interrompere il comportamento, ma aiutare il paziente a sviluppare una maggiore tolleranza alla verità e un rapporto più autentico con sé stesso. Attraverso l’analisi delle sue difese e delle sue paure profonde, il bugiardo patologico può gradualmente abbandonare la menzogna come strategia di sopravvivenza e costruire una nuova modalità di esistenza basata sull’integrazione della propria identità reale.

Disturbi di personalità e tendenza alla menzogna

La tendenza alla menzogna è una caratteristica comune in diversi disturbi di personalità, dove la distorsione della realtà non è solo un comportamento opportunistico, ma spesso rappresenta un meccanismo di difesa radicato in profondi conflitti psichici. Nei soggetti con disturbi di personalità, la bugia non è semplicemente un mezzo per manipolare o ingannare, ma può essere un’espressione della difficoltà nel regolare le emozioni, mantenere un’identità stabile o gestire il rapporto con gli altri.

Nel disturbo narcisistico di personalità, la menzogna è spesso legata al bisogno di costruire un’immagine grandiosa di sé. Il narcisista patologico tende a esagerare i propri successi, a distorcere la realtà per apparire migliore agli occhi degli altri e a negare qualsiasi debolezza. Questa forma di menzogna è una strategia di autoprotezione contro il senso di vergogna e l’insicurezza profonda che il soggetto non riesce a tollerare. La bugia, quindi, non è solo un mezzo per manipolare l’altro, ma diventa necessaria per mantenere un’immagine coerente e inattaccabile del Sé. Quando questa costruzione artificiale è minacciata, il soggetto può reagire con rabbia, svalutazione dell’interlocutore o con ulteriori falsificazioni della realtà.

Nel disturbo borderline di personalità, le bugie possono emergere in risposta a intense paure di abbandono o all’incapacità di gestire le proprie emozioni. Il soggetto borderline può mentire per attirare attenzione, per evitare il rifiuto o per manipolare la realtà in base ai propri stati emotivi fluttuanti. A differenza del narcisista, che mente per mantenere un’immagine di superiorità, il borderline può alterare la verità per ottenere rassicurazione o per sfuggire a sentimenti di vuoto e instabilità. In alcuni casi, le bugie borderline non sono intenzionali, ma derivano dalla percezione distorta della realtà, dove il soggetto può convincersi di eventi e narrazioni che si adattano alle sue emozioni del momento.

Nel disturbo antisociale di personalità, la menzogna è una caratteristica centrale e deliberata, utilizzata come strumento di manipolazione e controllo. L’individuo antisociale mente con estrema facilità, senza provare rimorso, e spesso sfrutta la falsificazione della realtà per ottenere vantaggi personali. Questa forma di menzogna è più calcolata rispetto a quella del narcisista o del borderline, poiché ha lo scopo di trarre profitto dalle relazioni interpersonali o di evitare conseguenze negative. Il soggetto antisociale può anche godere della menzogna come atto di potere, in quanto gli permette di influenzare e ingannare gli altri senza provare empatia o senso di colpa.

Anche nel disturbo istrionico di personalità, la tendenza a mentire può manifestarsi, sebbene con caratteristiche diverse. L’individuo istrionico può esagerare o distorcere la realtà per ottenere attenzione o per rendere la propria vita più drammatica e interessante. In questo caso, la menzogna non è necessariamente manipolativa nel senso classico, ma è spesso guidata dal bisogno di suscitare reazioni emotive negli altri e di sentirsi costantemente al centro dell’attenzione.

La menzogna nei disturbi di personalità non è semplicemente un’abitudine, ma è spesso un’espressione di un’identità fragile e frammentata, che necessita della falsificazione della realtà per reggere il peso di emozioni intollerabili o per mantenere un senso di controllo. In ambito terapeutico, il trattamento della bugia patologica associata a disturbi di personalità richiede un lavoro profondo sulla regolazione emotiva, sull’integrazione dell’identità e sulla costruzione di relazioni più autentiche, basate sulla capacità di tollerare la verità senza ricorrere alla distorsione della realtà.

Bugie in Amore: Difesa dal Conflitto o Manipolazione

Le bugie in amore rappresentano un fenomeno complesso e spesso ambiguo, in bilico tra difesa dal conflitto e strategia manipolativa. All’interno delle relazioni affettive, il mentire può avere molteplici funzioni, alcune delle quali inconsce e protettive, altre consapevoli e strumentali. Se da un lato alcune bugie nascono per preservare l’armonia e proteggere il partner da una verità percepita come dolorosa, dall’altro possono essere usate come strumenti di controllo o di gestione del potere relazionale.

La menzogna difensiva è spesso legata alla paura del rifiuto o dell’abbandono. Alcuni individui, soprattutto coloro con uno stile di attaccamento insicuro, mentono per evitare tensioni e per mantenere l’equilibrio all’interno della relazione. Ad esempio, una persona può minimizzare i propri dubbi o insoddisfazioni per timore di ferire il partner o di scatenare una crisi che potrebbe portare a una rottura. In questo caso, la bugia è un meccanismo di adattamento che protegge momentaneamente la relazione, ma che, a lungo andare, può minarne le fondamenta, poiché impedisce un confronto autentico sulle reali dinamiche emotive.

La bugia può anche derivare da un’incapacità di tollerare il conflitto. Alcune persone, cresciute in ambienti in cui il dissenso era vissuto come una minaccia, sviluppano la tendenza a nascondere le proprie emozioni o azioni per evitare lo scontro. Mentire diventa allora un’abitudine inconscia, un modo per mantenere la relazione in una condizione di apparente serenità, a scapito della propria autenticità. Questo tipo di menzogna, spesso sottovalutato, può generare un profondo senso di solitudine all’interno della coppia, poiché il partner non ha accesso alla verità interiore dell’altro.

Diversa è la menzogna utilizzata come strumento di manipolazione. In questi casi, il soggetto mente per ottenere un vantaggio, per evitare responsabilità o per mantenere il controllo sulla relazione. È il caso di chi nasconde tradimenti, di chi altera la realtà per suscitare gelosia o di chi mente per mantenere il partner in una posizione di dipendenza affettiva. Questo tipo di menzogna è spesso associato a personalità con tratti narcisistici o antisociali, in cui la relazione è vissuta più come un gioco di potere che come uno spazio di condivisione emotiva.

Le bugie in amore, indipendentemente dalla loro natura, hanno un impatto profondo sulla relazione. La scoperta di una menzogna può incrinare la fiducia, generando insicurezza e distanza emotiva. Al tempo stesso, la verità assoluta non sempre è il fondamento di un legame stabile: in alcune situazioni, una bugia detta per proteggere può risultare meno dannosa di una verità espressa senza considerazione per l’altro.

La chiave sta nella consapevolezza del motivo per cui si mente e nella capacità di riconoscere quando la menzogna è diventata un’abitudine tossica che impedisce un autentico incontro con l’altro. In ambito terapeutico, esplorare il ruolo della bugia nella coppia può diventare un’opportunità per comprendere le vulnerabilità individuali e le dinamiche relazionali sottostanti, favorendo un dialogo più sincero e una connessione più profonda tra i partner.

Perché si mente nelle relazioni affettive

Le bugie nelle relazioni affettive sono spesso il riflesso di bisogni emotivi profondi e di paure inconsce che influenzano il modo in cui una persona vive il legame con l’altro. Mentre alcune menzogne sono utilizzate per evitare il dolore o il conflitto, altre possono servire come strumenti di manipolazione o difesa, rendendo la verità un elemento difficile da gestire all’interno della coppia. Comprendere perché si mente nelle relazioni affettive significa esplorare le dinamiche psicologiche sottostanti e riconoscere come il bisogno di sicurezza, approvazione e controllo possa spingere un individuo a distorcere la realtà.

Una delle ragioni più comuni per cui si mente in amore è la paura del rifiuto. Molti individui, soprattutto coloro con un attaccamento insicuro, temono di non essere accettati per ciò che sono realmente. In questo contesto, la menzogna diventa un mezzo per mantenere l’illusione di una relazione perfetta o per evitare che il partner scopra aspetti del proprio carattere ritenuti inaccettabili. Un esempio classico è chi finge di condividere interessi o valori del partner per rafforzare il legame, salvo poi ritrovarsi imprigionato in un’identità che non gli appartiene.

Un altro motivo frequente è l’evitamento del conflitto. Alcune persone, per non affrontare discussioni o tensioni, scelgono di omettere informazioni o di dire piccole bugie che evitano lo scontro diretto. Questo atteggiamento è spesso presente in chi ha vissuto esperienze familiari caratterizzate da conflitti irrisolti o da una comunicazione disfunzionale, dove esprimere la propria opinione significava esporsi al rischio di una rottura o di un rifiuto. Così, il mentire diventa una strategia appresa per mantenere la stabilità della relazione, anche se a lungo termine può generare distanza e insoddisfazione emotiva.

Alcune bugie hanno invece una funzione più difensiva, legata al timore di perdere il controllo della relazione. In queste situazioni, la menzogna diventa un modo per gestire il potere all’interno della coppia, spesso attraverso omissioni, distorsioni della realtà o vere e proprie manipolazioni. Un esempio è chi mente per suscitare gelosia nel partner o per nascondere dettagli della propria vita che potrebbero metterlo in una posizione di vulnerabilità. In alcuni casi, questo atteggiamento è tipico di persone con tratti narcisistici o dipendenti affettivamente, che vedono la relazione come un terreno di gioco in cui la trasparenza è vissuta come un rischio.

Non tutte le bugie in amore, tuttavia, sono dannose. Alcune possono essere dette con intenzioni protettive, per non ferire l’altro inutilmente o per preservare il delicato equilibrio della coppia. Ad esempio, mentire sulla propria opinione riguardo a un dettaglio estetico del partner o su un episodio del passato che non ha più rilevanza può essere visto come un gesto di premura piuttosto che di inganno. La linea tra bugia funzionale e menzogna distruttiva è sottile e dipende dalla consapevolezza con cui il soggetto mente e dall’impatto che la falsità ha sulla relazione.

Le bugie nelle relazioni affettive non sono mai eventi isolati, ma fanno parte di un sistema di dinamiche psicologiche più ampio. La difficoltà ad affrontare la verità può rivelare insicurezze profonde, difficoltà nella regolazione emotiva o una percezione distorta del legame. In ambito terapeutico, il lavoro su questi aspetti aiuta a comprendere cosa si nasconde dietro la tendenza a mentire e a favorire una comunicazione più autentica, permettendo ai partner di costruire una relazione basata sulla fiducia e sulla condivisione sincera delle proprie emozioni.

Le bugie nelle dinamiche di attaccamento insicuro

Le bugie nelle dinamiche di attaccamento insicuro rappresentano una strategia psicologica spesso inconscia, utilizzata per regolare la vicinanza emotiva e proteggersi da sentimenti di vulnerabilità. L’attaccamento insicuro si sviluppa quando, nell’infanzia, il bambino non ha potuto sperimentare un legame stabile e prevedibile con le figure di accudimento. Questa esperienza precoce genera una percezione instabile dell’amore e delle relazioni, influenzando profondamente il modo in cui l’individuo si rapporta alla verità e alla fiducia nell’età adulta.

Nel caso dell’attaccamento ansioso-ambivalente, la bugia nasce spesso dalla paura del rifiuto e dell’abbandono. Chi ha questo tipo di attaccamento tende a idealizzare il partner e a dipendere emotivamente da lui, sviluppando un bisogno costante di rassicurazione. La menzogna può essere utilizzata per apparire più desiderabili, per nascondere insicurezze o per evitare discussioni che potrebbero portare alla fine della relazione. Ad esempio, un individuo con attaccamento ansioso potrebbe fingere di condividere gli interessi del partner per paura che una divergenza possa incrinare il legame. Oppure, può mentire sulla propria indipendenza affettiva, negando la propria gelosia o il bisogno di conferme continue, nel tentativo di non sembrare eccessivamente bisognoso.

Nell’attaccamento evitante, invece, la bugia è spesso una forma di difesa per mantenere la distanza emotiva. Gli individui evitanti tendono a percepire l’intimità come soffocante e minacciosa, quindi mentire può diventare un modo per proteggere il proprio spazio e la propria autonomia. Queste persone possono nascondere i propri sentimenti, minimizzare il coinvolgimento emotivo o addirittura inventare impegni per evitare momenti di vulnerabilità con il partner. Per loro, la trasparenza e l’apertura affettiva sono rischiose, perché potrebbero portare a un senso di dipendenza che contraddice il loro bisogno di autosufficienza. Un esempio tipico è chi nega il proprio disagio in una relazione problematica, affermando di stare bene anche quando, in realtà, sta vivendo un forte conflitto interiore.

Le bugie nelle relazioni basate su un attaccamento disorganizzato sono ancora più complesse. In questi casi, l’individuo vive un profondo conflitto tra il desiderio di vicinanza e la paura dell’intimità, generando comportamenti imprevedibili e contraddittori. La menzogna può assumere diverse forme: dall’alterazione della realtà per ottenere attenzione, fino alla manipolazione delle emozioni del partner per mantenere il controllo sulla relazione. Chi ha un attaccamento disorganizzato può oscillare tra il mentire per ottenere rassicurazione e il mentire per allontanare l’altro quando il legame diventa troppo intenso.

La difficoltà principale nelle relazioni in cui è presente un attaccamento insicuro è che le bugie non sono semplicemente atti di inganno consapevole, ma rispondono a bisogni profondi legati alla sopravvivenza emotiva. Per questi individui, dire la verità può essere vissuto come un rischio troppo alto, perché significa esporsi completamente al giudizio e alla possibilità di essere rifiutati.

In ambito terapeutico, esplorare il ruolo della bugia nelle dinamiche di attaccamento insicuro permette di comprendere le paure e i bisogni nascosti dietro il comportamento menzognero. Il percorso verso relazioni più autentiche passa attraverso la capacità di riconoscere e accettare la propria vulnerabilità, imparando a comunicare in modo più sincero e a costruire legami basati sulla fiducia e sulla sicurezza emotiva. Solo lavorando sulla consapevolezza e sulla regolazione delle proprie emozioni, l’individuo può ridurre il bisogno di mentire e sviluppare relazioni più stabili e autentiche.

Tradimento e menzogna: un intreccio psicologico complesso

Il tradimento e la menzogna si intrecciano in un complesso gioco psicologico in cui il bisogno di nascondere la verità si scontra con la paura della scoperta e con le dinamiche inconsce di chi tradisce e di chi viene tradito. Mentire in un contesto di infedeltà non è solo un atto finalizzato a evitare conseguenze negative, ma spesso rappresenta un meccanismo difensivo che protegge l’individuo da emozioni intollerabili come la colpa, la vergogna o la paura di perdere il partner ufficiale. Il tradimento, infatti, non è mai solo un evento relazionale, ma rivela dinamiche psicologiche profonde, sia nella persona che tradisce sia in chi subisce l’inganno.

Dal punto di vista psicodinamico, il traditore può mentire non solo per nascondere l’atto dell’infedeltà, ma anche per proteggere un’immagine di sé che non riesce a integrare. Se da un lato il tradimento può essere vissuto come un’esperienza di libertà e di vitalità, dall’altro può attivare sensi di colpa che minacciano l’equilibrio interno dell’individuo. In questi casi, la bugia diventa un modo per negare il conflitto interiore e per evitare di confrontarsi con la propria ambivalenza. Un esempio tipico è chi, dopo aver tradito, minimizza il proprio coinvolgimento affettivo o razionalizza l’evento dicendo a sé stesso che “non significa nulla”, anche quando dentro di sé sa che la situazione è più complessa.

Esistono traditori che mentono con estrema facilità, senza provare rimorso o senso di colpa. In alcuni casi, ciò può essere legato a tratti narcisistici o antisociali della personalità, in cui l’infedeltà non viene vissuta come un problema morale, ma come un diritto o una conferma del proprio potere seduttivo. Queste persone tendono a giustificare le proprie azioni attribuendo la responsabilità al partner ufficiale, negando ogni senso di colpa e utilizzando la menzogna come uno strumento per mantenere il controllo sulla relazione.

In altri casi, invece, il traditore prova un forte senso di colpa, ma continua a mentire perché teme le conseguenze della verità. La paura di ferire il partner, di essere abbandonato o di perdere lo status sociale può rendere la bugia un rifugio sicuro, un muro dietro il quale evitare di affrontare le proprie responsabilità. Tuttavia, questa dinamica può creare un circolo vizioso in cui il senso di colpa aumenta con il passare del tempo, portando l’individuo a sviluppare stati d’ansia o sensazioni di depersonalizzazione, come se la propria identità fosse scissa tra il ruolo di partner fedele e quello di traditore.

Per chi subisce il tradimento, la scoperta della menzogna può essere altrettanto devastante quanto l’infedeltà stessa. Il dolore non deriva solo dal fatto che il partner ha avuto un’altra relazione, ma dal senso di inganno e di perdita della fiducia. La menzogna, infatti, altera la percezione della realtà condivisa e fa emergere interrogativi profondi sull’autenticità della relazione. Molte persone tradite si chiedono per quanto tempo siano state ingannate, se il partner sia mai stato sincero e se possano ancora fidarsi di qualcuno in futuro.

Il tradimento e la menzogna non sono eventi isolati, ma sintomi di dinamiche relazionali spesso preesistenti. In alcuni casi, la bugia copre un’insoddisfazione affettiva che non è stata affrontata, in altri è il segnale di una difficoltà individuale a vivere l’intimità in modo autentico. In terapia, il lavoro sul tradimento e sulla menzogna non si concentra solo sulla colpa o sulla ricostruzione della fiducia, ma anche sulla comprensione delle motivazioni inconsce che hanno portato all’infedeltà. Esplorare il significato psicologico del tradimento può aiutare sia il traditore sia il tradito a comprendere meglio le proprie dinamiche emotive, trasformando l’esperienza in un’occasione di crescita e consapevolezza.

Il Ruolo della Psicoterapia nella Comprensione delle Bugie

La psicoterapia rappresenta uno spazio privilegiato per esplorare il significato delle bugie, andando oltre la semplice distinzione tra verità e falsità per comprendere le motivazioni inconsce che spingono un individuo a mentire. La menzogna, infatti, non è solo un atto consapevole di distorsione della realtà, ma può essere il risultato di meccanismi difensivi profondamente radicati nella psiche, volti a proteggere l’Io da emozioni intollerabili come vergogna, senso di colpa, paura dell’abbandono o bisogno di controllo.

Uno degli aspetti più complessi del lavoro terapeutico con chi mente abitualmente è il fatto che, spesso, l’individuo non è del tutto consapevole delle proprie menzogne. Alcune bugie sono dette impulsivamente, come strategie automatiche di sopravvivenza emotiva, mentre altre sono il frutto di un’identità frammentata, in cui la costruzione di un Sé fittizio è divenuta una necessità psicologica. Il terapeuta non si limita a “smascherare” la menzogna, ma aiuta il paziente a riconoscere il senso profondo che essa assume nella sua vita, esplorando il modo in cui la falsificazione della realtà è servita a garantire sicurezza e protezione nei rapporti interpersonali.

Nel caso della menzogna patologica, il paziente può arrivare in terapia con un forte senso di alienazione, spesso inconsapevole di quanto il suo comportamento lo stia allontanando dagli altri e da sé stesso. Il terapeuta lavora per aiutarlo a identificare il momento in cui ha iniziato a utilizzare la bugia come strumento di adattamento, spesso risalendo a esperienze infantili in cui la menzogna era l’unico mezzo per ottenere approvazione o evitare punizioni. Attraverso il lavoro analitico, il paziente inizia a riconoscere le proprie contraddizioni interne, accettando gradualmente parti di sé che erano state negate o scisse.

Nel contesto del transfert, il paziente può riproporre in terapia la sua tendenza a mentire, cercando di manipolare la relazione con il terapeuta così come fa nelle sue dinamiche quotidiane. Questo fenomeno diventa un’opportunità di esplorazione, poiché permette di portare alla luce il modo in cui la menzogna si inserisce nei suoi schemi relazionali. Il terapeuta, senza assumere un atteggiamento giudicante, aiuta il paziente a riflettere su cosa lo spinga a distorcere la verità e su quali paure si nascondano dietro questa abitudine.

Un aspetto fondamentale del lavoro terapeutico riguarda la ricostruzione dell’identità. Spesso, chi mente in modo patologico ha sviluppato un’immagine di sé basata su illusioni e idealizzazioni, rendendo difficile il contatto con la propria autenticità. La terapia offre l’opportunità di costruire un senso del Sé più coerente e integrato, in cui la verità non sia più vissuta come una minaccia, ma come un elemento fondamentale per lo sviluppo di relazioni più sane e soddisfacenti.

L’obiettivo ultimo della psicoterapia non è semplicemente eliminare le bugie, ma aiutare l’individuo a comprendere che la verità può essere tollerata e gestita senza che ciò comprometta la sua sicurezza emotiva. Quando il paziente sviluppa questa consapevolezza, il bisogno di mentire si riduce spontaneamente, lasciando spazio a una modalità più autentica di stare in relazione con sé stesso e con gli altri. In questo senso, la psicoterapia diventa un percorso di trasformazione, in cui la menzogna non è più un rifugio necessario, ma un limite che può essere superato per accedere a un livello più profondo di connessione e comprensione di sé.

La menzogna nel setting terapeutico: resistenza o richiesta d’aiuto

La menzogna nel setting terapeutico è un fenomeno complesso, che può assumere diversi significati a seconda della struttura psichica del paziente e della fase del percorso terapeutico. In alcuni casi, mentire al terapeuta rappresenta una forma di resistenza al cambiamento, mentre in altri è una richiesta implicita di aiuto, un tentativo di comunicare qualcosa che il paziente non riesce ancora a esprimere apertamente. La menzogna, dunque, non deve essere considerata semplicemente come un ostacolo alla terapia, ma come un elemento da esplorare per comprendere più a fondo le difese e i bisogni inconsci del paziente.

La resistenza, secondo Freud, è un meccanismo attraverso cui il paziente si oppone inconsciamente all’emergere di contenuti psichici dolorosi o minacciosi. In questa prospettiva, la menzogna diventa un modo per evitare il confronto con aspetti di sé difficili da tollerare. Ad esempio, un paziente con una forte idealizzazione della propria famiglia potrebbe mentire sugli episodi di trascuratezza o abuso subiti nell’infanzia, non perché voglia ingannare il terapeuta, ma perché accettare la verità significherebbe mettere in discussione la propria immagine della famiglia e affrontare emozioni di dolore e rabbia difficili da elaborare.

Un’altra forma di resistenza attraverso la menzogna si manifesta quando il paziente percepisce la terapia come un luogo di giudizio o di valutazione. Se il paziente teme di deludere il terapeuta o di essere visto come “sbagliato”, può iniziare a omettere dettagli o a distorcere la realtà per conformarsi a un’immagine più accettabile. Questo accade frequentemente nei pazienti con tratti narcisistici, che faticano a tollerare l’idea di mostrarsi vulnerabili o fallibili. In questi casi, la menzogna nel setting terapeutico riflette la difficoltà a stabilire un rapporto basato sulla fiducia e sull’autenticità.

Tuttavia, la menzogna può anche essere una richiesta d’aiuto, un modo paradossale per testare il terapeuta e verificare se sia in grado di accogliere la parte più fragile e difensiva del paziente. Alcuni pazienti mentono non per nascondere, ma per vedere se il terapeuta riesce a “leggere tra le righe” e a comprendere il loro vero disagio. Un paziente depresso, ad esempio, potrebbe minimizzare la propria sofferenza o negare pensieri suicidari per verificare se il terapeuta sia comunque in grado di percepire il suo dolore. Qui la menzogna diventa una modalità comunicativa indiretta, che esprime un bisogno di essere visti oltre le parole dette.

In alcuni casi, la bugia nel setting terapeutico può anche essere uno strumento con cui il paziente cerca di controllare la relazione terapeutica. Alcuni individui, soprattutto quelli con storie di abuso o relazioni disfunzionali, possono vedere la terapia come un nuovo terreno di potere e manipolazione, e usare la menzogna per testare i confini del terapeuta o per evitare il coinvolgimento emotivo. Questa dinamica è frequente nei disturbi di personalità, dove il rapporto con la verità è spesso frammentato e instabile.

Il compito del terapeuta non è quello di smascherare le bugie, ma di esplorarne il significato. Anziché concentrarsi sulla veridicità del racconto, è più utile chiedersi perché il paziente senta il bisogno di mentire e cosa stia cercando di proteggere con quella falsificazione. Creare un ambiente terapeutico privo di giudizio, in cui il paziente possa gradualmente sentirsi libero di affrontare la verità senza paura di essere rifiutato o punito, è essenziale per trasformare la menzogna da barriera difensiva a strumento di comprensione e crescita.

Alla fine, il modo in cui il terapeuta gestisce la menzogna diventa esso stesso un messaggio terapeutico: se la bugia viene accolta con curiosità e senza sanzione, il paziente può iniziare a sperimentare una nuova modalità relazionale, in cui la verità non è più vissuta come un pericolo, ma come una possibilità di connessione autentica con sé stesso e con l’altro.

L’analisi del transfert nei pazienti inclini alla menzogna

L’analisi del transfert nei pazienti inclini alla menzogna riveste un ruolo centrale nel processo terapeutico, poiché consente di comprendere le motivazioni inconsce che li spingono a falsificare la realtà e il modo in cui questa dinamica si ripropone all’interno della relazione con il terapeuta. Il transfert, inteso come la ripetizione di schemi relazionali inconsci nella relazione analitica, permette di osservare in diretta il rapporto del paziente con la verità, la fiducia e il controllo sulle proprie narrazioni.

Nei pazienti inclini alla menzogna, il transfert può assumere diverse forme a seconda della loro struttura di personalità e delle esperienze relazionali pregresse. Alcuni possono stabilire un transfert idealizzante, mentendo per apparire migliori agli occhi del terapeuta e temendo di essere giudicati o rifiutati qualora rivelassero aspetti di sé percepiti come inaccettabili. Questa dinamica è frequente in pazienti con tratti narcisistici o con una forte insicurezza, che utilizzano la menzogna come strategia per mantenere un’immagine di sé coerente e priva di difetti.

Altri, invece, possono attuare un transfert di sfida e opposizione, mentendo per testare la capacità del terapeuta di cogliere la loro falsità e, più in profondità, la loro sofferenza. In questi casi, la menzogna assume una funzione relazionale, diventando un modo per verificare se il terapeuta sia abbastanza attento da riconoscere la distorsione della realtà e, di conseguenza, il bisogno di protezione e riconoscimento che essa nasconde. È una modalità che si osserva spesso in pazienti con tratti borderline, i quali possono oscillare tra momenti di apertura e momenti in cui negano o alterano la verità per difendersi dal timore di un abbandono o di una svalutazione.

Nei casi di transfert paranoide, il paziente può mentire come forma di protezione, vivendo il terapeuta come un’autorità minacciosa da cui doversi difendere. Questo atteggiamento è tipico di individui che hanno avuto esperienze infantili di controllo, coercizione o giudizio severo, e che percepiscono ogni richiesta di verità come un’invasione della propria autonomia. In questo contesto, la menzogna è meno legata al bisogno di manipolare l’altro e più a una necessità di proteggere il proprio Sé vulnerabile da un possibile attacco.

Nel transfert negativo, il paziente può attribuire al terapeuta le stesse caratteristiche delle figure d’attaccamento che lo hanno portato a sviluppare un rapporto distorto con la verità. Se, ad esempio, il paziente ha vissuto in un ambiente familiare in cui la sincerità veniva punita o in cui la realtà era negata e manipolata, potrebbe trasferire su chi lo sta aiutando la stessa sfiducia e resistenza, continuando a mentire come faceva nel passato.

L’elemento cruciale nella gestione del transfert con pazienti inclini alla menzogna è il modo in cui il terapeuta risponde a queste dinamiche. Affrontare direttamente la menzogna con un atteggiamento di smascheramento può rivelarsi controproducente, in quanto rafforzerebbe le difese del paziente e il suo timore di essere scoperto e giudicato. Piuttosto, è necessario lavorare con la menzogna come se fosse un sintomo, interrogandosi su cosa essa rappresenti e su quale funzione svolga nella vita psichica del paziente.

Il terapeuta deve creare un ambiente in cui il paziente possa progressivamente tollerare la verità senza percepirla come minacciosa. Questo processo avviene attraverso il riconoscimento del bisogno sottostante alla bugia, mostrando al paziente che la relazione terapeutica può reggere anche l’espressione della sua autenticità, senza per questo essere compromessa. In questo modo, il lavoro sul transfert permette al paziente di modificare il proprio rapporto con la verità, integrando aspetti di sé che prima sentiva il bisogno di nascondere e sperimentando una nuova modalità relazionale basata sulla fiducia e sull’accettazione della propria realtà interiore.

Dalla falsificazione alla verità: il percorso verso l’autenticità

Il passaggio dalla falsificazione alla verità è un processo complesso e profondo, che implica un lavoro di consapevolezza e integrazione delle parti di sé che per lungo tempo sono state negate o distorte. Per chi ha fatto della menzogna una strategia di sopravvivenza emotiva, dire la verità non è semplicemente un atto morale, ma un cambiamento strutturale del proprio modo di essere nel mondo. Mentire, in molti casi, è stato un mezzo per proteggersi dal dolore, dalla vergogna o dalla paura dell’abbandono, e abbandonare questa difesa significa affrontare emozioni e vissuti che per anni sono stati evitati.

Il primo passo verso l’autenticità è riconoscere il motivo per cui si mente. La menzogna non è mai casuale: può essere uno strumento per evitare il rifiuto, un modo per controllare la percezione che gli altri hanno di sé o una difesa contro il senso di inadeguatezza. Lavorare su questo aspetto significa andare oltre il semplice comportamento menzognero e interrogarsi su cosa si sta realmente cercando di proteggere. Per alcune persone, la menzogna è un modo per sentirsi accettate; per altre, è un mezzo per evitare conflitti o per mantenere un potere sulle relazioni. Comprendere la funzione che la bugia ha avuto nella propria vita è essenziale per poterla progressivamente abbandonare.

Un altro aspetto cruciale del percorso verso l’autenticità è il lavoro sulla vergogna e sulla paura del giudizio. Chi mente abitualmente spesso ha sperimentato nella propria storia un contesto in cui la verità era punita o non tollerata. Se dire la verità significava essere umiliati, rifiutati o puniti, è naturale che la menzogna sia diventata una strategia automatica. Il lavoro terapeutico deve quindi mirare a ricostruire un senso di sicurezza interiore, aiutando l’individuo a tollerare la possibilità di essere visto per ciò che è, senza dover ricorrere a narrazioni distorte.

Un passaggio chiave di questo percorso è il riconoscimento delle proprie emozioni reali. Spesso, chi mente abitualmente ha sviluppato una scissione tra ciò che sente e ciò che mostra agli altri. Può aver appreso a nascondere il proprio dolore dietro un’immagine di forza, a fingere indifferenza di fronte al rifiuto o a simulare sicurezza quando in realtà si sente fragile. Per recuperare l’autenticità, è necessario imparare a riconoscere e accettare il proprio mondo emotivo, senza il bisogno di filtrarlo attraverso la menzogna.

Il processo di trasformazione non è immediato e richiede tempo. Dire la verità può essere inizialmente vissuto come un atto di vulnerabilità, ma è proprio in questa vulnerabilità che risiede la possibilità di costruire relazioni più autentiche. In terapia, questo passaggio avviene gradualmente: il paziente sperimenta un contesto in cui non è necessario mentire per essere accettato, e attraverso questa esperienza può iniziare a modificare il proprio rapporto con la verità anche al di fuori del setting terapeutico.

Alla fine, il percorso verso l’autenticità non consiste solo nel dire meno bugie, ma nel costruire un’identità in cui la verità non sia più vissuta come una minaccia. Significa accettare che la propria storia, con le sue imperfezioni e fragilità, è valida e degna di essere raccontata. Quando questo avviene, il bisogno di mentire si riduce spontaneamente, lasciando spazio a una nuova possibilità di essere sé stessi in modo pieno e consapevole.

Comprendere le Bugie per Comprendere Sé Stessi

Comprendere le bugie significa andare oltre il semplice atto di inganno per esplorare il significato più profondo che la menzogna assume nella vita psichica di un individuo. Mentire non è solo una scelta morale, ma spesso un comportamento radicato in esperienze precoci, dinamiche relazionali e difese inconsce. Ogni bugia racconta qualcosa di chi la dice: un bisogno, una paura, una ferita ancora aperta. Esaminare il proprio rapporto con la menzogna diventa quindi un’opportunità per conoscersi meglio, per individuare le proprie fragilità e per lavorare verso un maggiore senso di autenticità.

Le bugie possono avere molteplici funzioni, alcune delle quali sono difensive e altre manipolative. Alcuni individui mentono per proteggersi, perché la verità è percepita come troppo minacciosa o dolorosa. In questi casi, la menzogna è un meccanismo di sopravvivenza psichica, utilizzato per evitare il contatto con emozioni intollerabili come la vergogna, il senso di inadeguatezza o la paura del rifiuto. Altri, invece, mentono per esercitare un controllo sugli altri, per ottenere vantaggi o per mantenere un’immagine idealizzata di sé.

Spesso, il modo in cui un individuo utilizza la menzogna è strettamente legato alla sua storia di attaccamento. Chi ha sviluppato un attaccamento insicuro può aver imparato fin da piccolo che dire la verità era rischioso o inutile. Se l’ambiente familiare era caratterizzato da richieste incoerenti, da punizioni imprevedibili o dalla svalutazione delle emozioni autentiche, la bugia può essere diventata una strategia per garantirsi protezione e accettazione. In questi casi, mentire non è solo un comportamento, ma una modalità di relazione con il mondo.

Riflettere sulle proprie bugie significa chiedersi: perché mento? Quali emozioni sto cercando di evitare? Che cosa temo possa accadere se dicessi la verità? Questo tipo di autoanalisi aiuta a riconoscere il ruolo che la menzogna ha nella propria vita e a comprendere quali aspetti della propria identità si stanno cercando di proteggere. Spesso, dietro la menzogna c’è un Sé fragile, che ha paura di essere visto nella sua interezza e che teme di non essere accettato se si mostrasse per quello che è davvero.

Il percorso verso una maggiore autenticità non consiste nel forzarsi a dire sempre la verità, ma nel comprendere che non è necessario mentire per sentirsi al sicuro. La terapia può aiutare a lavorare su questi aspetti, permettendo all’individuo di tollerare la propria vulnerabilità e di sviluppare un rapporto più sincero con sé stesso e con gli altri. Quando si smette di vedere la verità come una minaccia, il bisogno di mentire si riduce spontaneamente, lasciando spazio a una nuova possibilità di espressione e di connessione autentica. In questo senso, comprendere le bugie significa non solo capire i propri inganni, ma anche imparare a conoscersi davvero, accettando le proprie fragilità e riconoscendo il valore della propria autenticità.