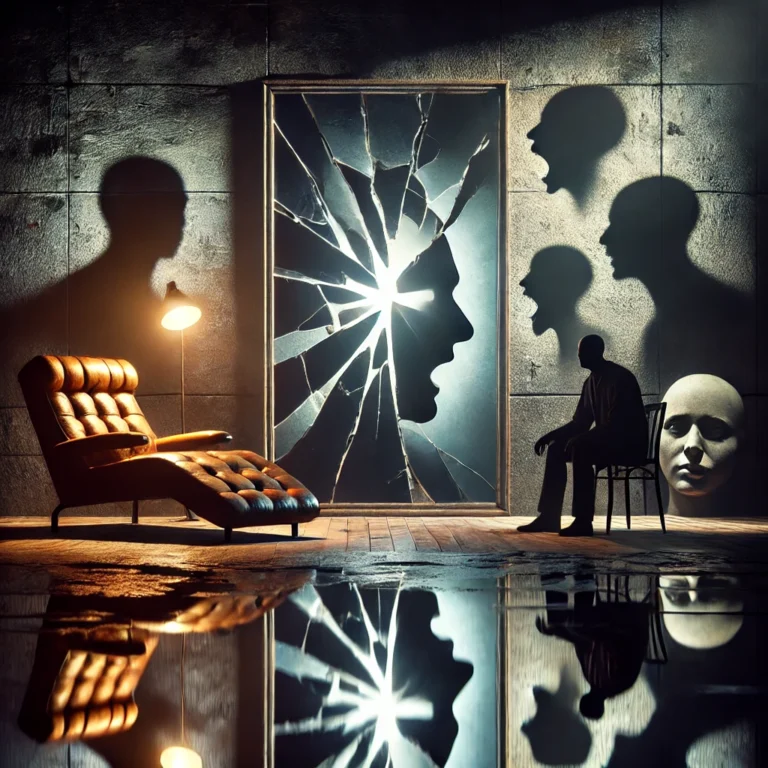

La violenza psicologica è una delle forme più insidiose di abuso. A differenza della violenza fisica, non lascia lividi visibili o ossa rotte, ma provoca ferite profonde nell’anima, spesso difficili da riconoscere, persino per chi le subisce. È un tipo di violenza subdola e silenziosa che si insinua gradualmente nella vita della vittima, minando l’autostima, la fiducia e la capacità di autodeterminarsi. La donna si ritrova imprigionata in una gabbia invisibile, fatta di parole velenose, silenzi opprimenti e comportamenti manipolativi che la spogliano lentamente di ogni certezza su se stessa e sul mondo.

Il primo passo per contrastare la violenza psicologica è riconoscerla. Non è raro che le vittime giustifichino il comportamento dell’aggressore, minimizzandone la gravità: “È solo stressato”, “Lo fa perché mi ama”, “Forse ho esagerato io”. Queste frasi, spesso autoimposte, derivano dalla manipolazione costante a cui vengono sottoposte. L’aggressore utilizza meccanismi come il gaslighting, spingendo la vittima a dubitare della propria percezione della realtà: situazioni chiare e oggettive vengono ribaltate, fino a convincere la donna di essere confusa, instabile o addirittura colpevole. Ad esempio, una discussione potrebbe concludersi con frasi come: “Ti inventi tutto”, “Sei pazza, nessuno ti crederà”. Progressivamente, questa tattica distrugge la fiducia in se stessa e nella propria capacità di giudizio.

Un altro segnale tipico è l’isolamento. L’abusante cerca di allontanare la donna dalla sua rete di supporto – amici, familiari, colleghi – usando critiche e sospetti per seminare zizzania: “La tua amica ti invidia, ti dà cattivi consigli”, “La tua famiglia non capisce nulla, ti sta rovinando la vita”. L’isolamento è funzionale al controllo: una donna sola è più vulnerabile e più dipendente dall’aggressore, che si presenta come l’unico punto di riferimento.

Anche la svalutazione gioca un ruolo chiave nella violenza psicologica. Commenti offensivi, critiche continue o sarcasmo vengono utilizzati per minare l’autostima della vittima: “Non sai fare niente”, “Sei inutile”, “Senza di me non sei nessuno”. Questa svalutazione può essere pubblica o privata, ma ha sempre lo scopo di far sentire la donna inferiore, incapace e indegna di amore. Nel tempo, tali parole si radicano profondamente nella mente della vittima, trasformandosi in una voce interiore che la tormenta e paralizza. Per esempio, una donna che un tempo era indipendente e realizzata può iniziare a dubitare delle proprie capacità professionali, abbandonando progetti e aspirazioni.

Riconoscere questa violenza è solo il primo passo: uscirne richiede coraggio, supporto e strumenti adeguati. Spesso, la speranza che l’aggressore cambi e i “falsi pentimenti” rallentano il processo di liberazione. Questi cicli di abuso sono caratterizzati da fasi di apparente dolcezza, in cui l’aggressore promette di migliorare, mostrando attenzioni e affetto insperati: “Non succederà più”, “Ti amo, non posso vivere senza di te”. Tuttavia, questi momenti sono solo parte del meccanismo manipolativo, finalizzati a mantenere il controllo sulla vittima.

Per uscire da questa spirale, è fondamentale chiedere aiuto. Rivolgersi a professionisti come psicoterapeuti può offrire un supporto fondamentale. La psicoterapia psicodinamica, ad esempio, aiuta a comprendere le radici profonde della relazione abusiva e a elaborare i traumi subiti. È un percorso che permette alla vittima di ritrovare la propria identità, rafforzare l’autostima e sviluppare nuove modalità di relazione. Come nel caso di Anna, una donna che, dopo anni di svalutazioni e isolamento, si è rivolta a un centro antiviolenza e ha iniziato un percorso terapeutico. Anna ha scoperto che l’accettazione dell’abuso era legata a vecchi modelli familiari di dipendenza emotiva. Con il supporto del terapeuta, ha rielaborato il passato, ritrovando il coraggio di ricostruire una vita autonoma e serena.

Inoltre, non bisogna sottovalutare la rete di supporto sociale. Parlare con persone fidate, condividere la propria esperienza e sentirsi credute può essere un primo passo essenziale. Centri antiviolenza, gruppi di sostegno e associazioni specializzate sono risorse fondamentali per chi vuole liberarsi dalla violenza psicologica.

Il cammino per uscire dalla violenza psicologica è difficile, ma possibile. Ogni donna ha il diritto di vivere una vita libera, dignitosa e serena. Rompere il silenzio, riconoscere il proprio valore e chiedere aiuto sono atti di immenso coraggio che possono segnare l’inizio di una nuova vita. Non sei sola: ci sono risorse e persone pronte a sostenerti. La libertà e il rispetto che meriti sono a portata di mano, basta tendere la mano e afferrare l’opportunità di rinascere.

Cos’è la violenza psicologica

La violenza psicologica è una forma di abuso sottile ma devastante che mina lentamente la salute emotiva e mentale della vittima. È caratterizzata da comportamenti manipolatori, coercitivi e denigratori messi in atto con l’obiettivo di controllare, sottomettere e indebolire una persona. Spesso invisibile agli occhi esterni, questa forma di violenza non lascia segni visibili sul corpo, ma scava ferite profonde nella mente e nell’anima della vittima, compromettendone l’autostima, l’autonomia e la fiducia nelle proprie capacità.

A differenza della violenza fisica, che è immediata e riconoscibile, la violenza psicologica è subdola, graduale e persistente. Inizia con piccoli comportamenti apparentemente insignificanti, come critiche velate o battute sarcastiche, per poi intensificarsi fino a trasformarsi in una sistematica demolizione dell’identità della vittima. È un lento processo di annientamento, dove la donna viene privata della propria voce, del proprio valore e, infine, della propria percezione della realtà.

Per comprendere meglio cos’è la violenza psicologica, pensiamo a situazioni comuni che si verificano all’interno di relazioni abusanti. Immagina un partner che critica costantemente ogni aspetto della tua vita: il tuo modo di vestire, il lavoro che svolgi, le tue capacità di madre o di compagna. Commenti come “Non sei capace di fare nulla”, “Chi vuoi che ti prenda sul serio?”, diventano una costante quotidiana. A lungo andare, queste frasi, che inizialmente sembrano solo sfoghi di rabbia, si trasformano in una voce interiore che spegne l’autostima e convince la vittima di non valere nulla.

Un’altra forma di violenza psicologica è il gaslighting, una tecnica manipolatoria in cui l’aggressore distorce la realtà per far dubitare la vittima delle proprie percezioni e ricordi. Ad esempio, l’aggressore nega situazioni evidenti, dicendo frasi come “Te lo sei immaginato” o “Sei paranoica, non è mai successo”. Questo tipo di manipolazione porta la vittima a perdere fiducia in se stessa, sentendosi confusa, fragile e spesso “pazza”.

L’isolamento è un altro pilastro della violenza psicologica. Chi la perpetra cerca di allontanare la vittima dai suoi amici, familiari e colleghi, presentando quelle relazioni come dannose o controproducenti. Commenti come “I tuoi amici ti vogliono rovinare” o “Tua madre ti mette contro di me” sono mirati a isolare la donna dalla propria rete di supporto. Una volta sola, la vittima diventa più vulnerabile e dipendente dall’aggressore, sia emotivamente che economicamente.

Anche il controllo economico e decisionale è una componente frequente della violenza psicologica. Impedire alla donna di lavorare, negarle l’accesso alle risorse finanziarie o criticare ogni spesa personale sono tutte strategie utilizzate per renderla priva di autonomia. Questo controllo la costringe a restare in una situazione di sottomissione e dipendenza, facendole percepire come impossibile qualsiasi via di uscita.

La violenza psicologica, inoltre, non si limita alle relazioni di coppia, ma può manifestarsi in altri contesti come la famiglia, il lavoro o la scuola. Ad esempio, un datore di lavoro che umilia sistematicamente una dipendente, facendola sentire incapace e sostituibile, sta esercitando una forma di violenza psicologica che può avere effetti devastanti sull’autostima e sul benessere emotivo.

Le conseguenze di questa violenza sono spesso gravi e persistenti. Le donne che subiscono abusi psicologici possono sviluppare ansia, depressione, disturbi alimentari, problemi di sonno e sintomi da stress post-traumatico. La continua svalutazione e manipolazione possono portare a una perdita del senso di sé, della capacità decisionale e dell’autonomia personale. Non di rado, le vittime si sentono intrappolate, paralizzate dalla paura di agire o di lasciare la relazione abusiva, convinte di non avere alternative o di non meritare una vita migliore.

Riconoscere la violenza psicologica è il primo passo per combatterla. Ogni parola, comportamento o atteggiamento che riduce la dignità, la sicurezza e il valore di una persona costituisce una forma di violenza inaccettabile. Nessuna donna dovrebbe sentirsi colpevole o responsabile per il trattamento subito, perché la responsabilità appartiene esclusivamente a chi esercita l’abuso. Riconoscere questi segnali e chiedere aiuto a professionisti, centri antiviolenza o gruppi di supporto è fondamentale per uscire da questo circolo vizioso e ritrovare la propria libertà. La violenza psicologica, pur essendo invisibile, non deve mai essere sottovalutata: le sue cicatrici sono reali e richiedono tempo, cura e sostegno per guarire.

Perché è difficile riconoscerla

La violenza psicologica è difficile da riconoscere perché si manifesta in modo sottile e graduale, insinuandosi nella vita della vittima senza lasciare segni visibili. Spesso, ciò che all’inizio sembra una critica “innocua” o un gesto di preoccupazione si trasforma in un sistema manipolatorio che mina lentamente l’autostima e la fiducia della donna. Frasi come “Lo faccio per il tuo bene” o “Sei troppo sensibile” vengono giustificate come difetti di carattere o prove d’amore, confondendo la percezione dell’abuso.

Un elemento chiave è il gaslighting, una tecnica manipolatoria con cui l’abusante distorce la realtà per far dubitare la vittima di se stessa. Situazioni chiare vengono negate con frasi come “Te lo stai immaginando” o “Sei pazza”, creando un senso di confusione e impotenza. Progressivamente, la donna perde fiducia nella propria percezione e comincia a dipendere emotivamente dall’aggressore, che diventa l’unico punto di riferimento.

Anche la dipendenza affettiva gioca un ruolo fondamentale. L’aggressore alterna momenti di abuso a periodi di “falsi pentimenti”, mostrando attenzioni e promettendo cambiamenti. Questo ciclo di tensione, violenza e riconciliazione alimenta nella vittima la speranza che l’aggressore cambi davvero, intrappolandola nella relazione. A questo si aggiunge l’isolamento sociale: l’abusante tende a sabotare i rapporti della vittima con amici e familiari, convincendola che “Ti vogliono rovinare”. Privata di una rete di supporto, la donna si ritrova sola e più vulnerabile.

Infine, il contesto culturale e sociale spesso normalizza o minimizza questi comportamenti, rendendo difficile identificarli come violenza. In alcune famiglie o ambienti, frasi come “Una brava compagna deve sopportare” o “Sono cose normali in una coppia” spingono la vittima a sentirsi inadeguata o colpevole.

La combinazione di manipolazione, dipendenza emotiva, isolamento e pregiudizi culturali crea una gabbia invisibile. Per questo, riconoscere la violenza psicologica richiede consapevolezza e coraggio, nonché il supporto di professionisti o di una rete di sostegno che aiuti la vittima a rompere il silenzio e ritrovare la propria voce.

Definizione e caratteristiche principali

La violenza psicologica è una forma di abuso emotivo che si manifesta attraverso comportamenti intenzionalmente manipolatori e denigratori, volti a controllare, sottomettere e indebolire la vittima. Diversamente dalla violenza fisica, questa forma di abuso non lascia segni visibili sul corpo, ma provoca ferite profonde nella mente e nell’identità della persona che la subisce. È un processo graduale e subdolo che, nel tempo, erode l’autostima, la fiducia in sé stessi e la capacità di prendere decisioni autonome.

Le caratteristiche principali della violenza psicologica includono una serie di azioni ripetute che, prese singolarmente, possono sembrare insignificanti, ma che nel loro insieme creano un clima di insicurezza e paura. Tra queste troviamo:

- Critiche costanti e svalutazione: l’abusante denigra la vittima con commenti umilianti e offensivi. Frasi come “Non sai fare niente”, “Sei inutile” o “Senza di me non sei nessuno” mirano a distruggere l’autostima della vittima, facendola sentire incapace e dipendente.

- Manipolazione e gaslighting: l’aggressore distorce la realtà per far dubitare la vittima delle proprie percezioni. Episodi reali vengono negati o reinterpretati con frasi come “Te lo sei immaginato” o “Sei pazza”, portando la vittima a perdere fiducia nella propria lucidità mentale.

- Isolamento sociale: l’abusante ostacola i rapporti della vittima con familiari, amici o colleghi, alimentando sospetti o critiche: “Le tue amiche ti rovinano” o “La tua famiglia ti mette contro di me”. L’isolamento favorisce il controllo e la dipendenza emotiva.

- Minacce e intimidazioni velate: anche senza ricorrere alla violenza fisica, l’abusante esercita il controllo tramite frasi minacciose, tono aggressivo o comportamenti intimidatori. La vittima vive in uno stato costante di ansia e paura.

- Controllo e limitazione dell’autonomia: l’aggressore impone decisioni sulla vita della vittima, controllando le sue finanze, la sua libertà personale o le scelte quotidiane: “Non puoi lavorare, ci penso io a tutto”. Questo genera una dipendenza economica e psicologica.

La violenza psicologica è spesso difficile da riconoscere perché si insinua lentamente e viene mascherata da “preoccupazione” o “amore eccessivo”. Tuttavia, le sue conseguenze sono devastanti, portando a depressione, ansia, disturbo post-traumatico e una perdita graduale di identità e autonomia. Riconoscerne le caratteristiche è il primo passo per rompere il ciclo di abuso e recuperare la propria libertà e dignità.

Differenze tra violenza psicologica e fisica

La violenza psicologica e quella fisica sono due forme di abuso che, pur condividendo l’obiettivo comune di controllare e sottomettere la vittima, si manifestano in modi differenti. Mentre la violenza fisica lascia segni visibili sul corpo, la violenza psicologica agisce in maniera subdola e silenziosa, provocando ferite emotive profonde e invisibili. Questa differenza rende la violenza psicologica più difficile da riconoscere, sia per chi la subisce sia per chi osserva dall’esterno.

La violenza fisica si manifesta attraverso atti concreti di aggressione come schiaffi, pugni, calci, spintoni e, nei casi estremi, anche strangolamenti e aggressioni più gravi. I segni sono tangibili: lividi, ferite e altre lesioni sono evidenti agli occhi degli altri e spesso portano a un intervento immediato. La gravità della violenza fisica è indiscutibile e riconosciuta dalla società e dalle leggi, motivo per cui è più facilmente identificabile.

La violenza psicologica, invece, agisce a livello emotivo e mentale. Si manifesta attraverso parole, silenzi, atteggiamenti e comportamenti manipolatori. Critiche costanti, svalutazione, minacce velate, gaslighting, isolamento sociale e controllo sono alcune delle sue forme più comuni. Ad esempio, frasi come “Non vali nulla senza di me”, “Ti immagino con un altro, so cosa fai quando non ci sono”, oppure comportamenti di controllo finanziario e decisionale creano una realtà distorta in cui la vittima si sente debole, insicura e incapace di reagire.

A differenza della violenza fisica, la violenza psicologica non produce prove immediate, ma ha effetti devastanti sulla psiche. Le vittime spesso sviluppano ansia, depressione, disturbo post-traumatico da stress e un lento ma costante deterioramento dell’autostima. Un esempio tipico è quello di una donna che, pur non avendo mai subito un’aggressione fisica, si sente costantemente minacciata dalle parole, dai toni o dal comportamento del partner.

Un’altra differenza fondamentale riguarda il riconoscimento dell’abuso. La violenza fisica, essendo tangibile, viene generalmente percepita come “vera” violenza. Al contrario, quella psicologica viene spesso minimizzata o giustificata con frasi come “È solo il suo carattere” o “Lo fa perché tiene a me”. Questa sottovalutazione culturale porta le vittime a dubitare della gravità dell’abuso e a rimanere intrappolate nella relazione.

Infine, mentre la violenza fisica può scatenare una reazione immediata e una ricerca di aiuto, la violenza psicologica ha un effetto più graduale e corrosivo, erodendo lentamente la percezione della realtà e la capacità di reagire. Per questo motivo, entrambe le forme di violenza sono ugualmente gravi e richiedono attenzione, supporto e intervento tempestivo per proteggere la vittima e permetterle di ricostruire la propria vita.

I segnali della violenza psicologica

La violenza psicologica si manifesta attraverso segnali spesso difficili da riconoscere perché sottili e graduali, ma i suoi effetti possono essere devastanti. Uno dei segnali più comuni è l’isolamento sociale: l’abusante cerca di allontanare la vittima da amici e familiari, convincendola che queste relazioni siano dannose o negative. Ad esempio, frasi come “La tua famiglia non ti capisce” o “Le tue amiche ti rovinano” vengono utilizzate per creare distanza e rendere la vittima più dipendente emotivamente. Col tempo, la donna si ritrova sola, priva di supporto e vulnerabile.

Un altro segnale chiaro è la svalutazione costante. Commenti come “Non sai fare nulla” o “Non vali niente senza di me” vengono ripetuti fino a far perdere alla vittima la fiducia nelle proprie capacità. Anche i successi vengono sminuiti: una promozione lavorativa, ad esempio, potrebbe essere liquidata con frasi come “Non hai fatto niente di speciale”. Questo attacco continuo all’autostima porta la vittima a dubitare del proprio valore, sentendosi inadeguata e impotente.

La manipolazione emotiva è un’altra componente tipica della violenza psicologica. Attraverso il gaslighting, l’abusante nega la realtà o distorce i fatti per far dubitare la vittima della propria percezione. Se una discussione degenera, può negare l’accaduto con frasi come “Te lo sei inventato” o “Esageri sempre”, lasciando la donna confusa e insicura. Questo graduale annullamento della realtà rende difficile distinguere cosa sia vero da ciò che viene imposto dall’abusante.

Le minacce velate sono altrettanto comuni. Anche senza ricorrere alla violenza fisica, l’abusante utilizza parole e gesti intimidatori per instillare paura: “Se fai come dici tu, te ne pentirai”. Questi atteggiamenti mantengono la vittima in uno stato di allerta costante, come se camminasse su un terreno fragile pronto a crollare.

Infine, c’è il controllo sull’autonomia personale ed economica. L’abusante potrebbe impedire alla vittima di lavorare o gestire il denaro, limitando ogni decisione: “Non hai bisogno di soldi, ci penso io”. Questo controllo priva la donna di indipendenza e la rende incapace di lasciare la relazione.

La combinazione di questi segnali crea una gabbia invisibile. Riconoscerli è il primo passo per spezzare il ciclo dell’abuso e riappropriarsi della propria libertà e dignità.

Isolamento sociale e controllo degli affetti

L’isolamento sociale e il controllo degli affetti rappresentano uno dei meccanismi più subdoli della violenza psicologica. L’aggressore, per esercitare un controllo completo sulla vita della vittima, mira a spezzare i legami con amici, familiari e colleghi, isolandola progressivamente dalla sua rete di supporto. Questo isolamento non avviene in modo diretto o improvviso, ma si sviluppa attraverso piccole azioni e frasi manipolatorie che, con il tempo, diventano parte della quotidianità della vittima.

Ad esempio, l’abusante può iniziare con commenti critici sugli amici o i familiari: “Non capisco perché perdi tempo con loro” o “Ti influenzano negativamente, non ti vogliono davvero bene”. Queste affermazioni, ripetute continuamente, seminano dubbi nella vittima, facendole credere che le persone a lei vicine siano contro di lei o non siano affidabili. In alcuni casi, il controllo diventa più diretto: “Se esci con loro, significa che non mi ami” o “Non voglio che tu parli di noi con nessuno”. Questo porta la donna a limitare volontariamente i propri rapporti, spesso per evitare litigi o ulteriori conflitti.

Un altro strumento utilizzato dall’aggressore è il senso di colpa. Se la vittima trascorre del tempo con amici o familiari, l’abusante può manifestare rabbia o tristezza, accusandola di abbandonarlo o di non considerarlo importante: “Io resto qui da solo, mentre tu pensi solo a divertirti”. Questi comportamenti manipolatori spingono la vittima a rinunciare gradualmente ai propri spazi e alle proprie relazioni per “evitare di farlo soffrire”.

Con il passare del tempo, l’isolamento sociale diventa totale. La vittima si ritrova sola, priva di figure di riferimento e con un unico punto di contatto: l’aggressore. Questa solitudine favorisce una dipendenza emotiva totale, poiché l’abusante diventa l’unica persona su cui la vittima pensa di poter contare. Il controllo si estende anche ai social media, con l’abusante che monitora o limita i contatti della donna, richiedendo l’accesso ai suoi messaggi o criticando le sue interazioni online.

L’isolamento sociale non è solo una strategia di controllo, ma anche uno strumento per rendere la vittima vulnerabile e incapace di chiedere aiuto. Privata della propria rete affettiva, la donna fatica a riconoscere l’abuso e a immaginare una via d’uscita, intrappolata in una realtà in cui l’aggressore è il suo unico punto di riferimento.

Svalutazione e umiliazione continua

La svalutazione e l’umiliazione continua sono tra i segnali più evidenti e devastanti della violenza psicologica. Attraverso critiche incessanti, commenti offensivi e atteggiamenti denigratori, l’aggressore mira a erodere lentamente l’autostima della vittima, facendola sentire inadeguata, inutile e priva di valore. Questo tipo di abuso si insinua nella quotidianità in modo subdolo, trasformando la relazione in un ambiente tossico dove ogni parola o azione della vittima viene messa in discussione.

Le critiche costanti possono assumere diverse forme. A volte si presentano come osservazioni velate, quasi “costruttive”, ma dal contenuto svalutante: “Non sei proprio capace di organizzarti” o “Lascia fare a me, tanto tu sbagli sempre”. Altre volte sono dirette e offensive, colpendo le fragilità della donna con frasi come: “Non vali nulla”, “Sei una fallita” o “Senza di me non saresti nessuno”. Queste parole, ripetute con insistenza, diventano una costante nella vita della vittima, che inizia a dubitare delle proprie capacità, fino a interiorizzare l’immagine negativa di sé imposta dall’aggressore.

L’umiliazione si manifesta spesso anche in pubblico, amplificando la vergogna e la sensazione di impotenza della vittima. Commenti sarcastici o denigratori, pronunciati davanti ad amici, familiari o colleghi, non solo la feriscono, ma la isolano ulteriormente. Ad esempio, una donna potrebbe sentirsi dire durante una cena con amici: “Lei non sa nemmeno cambiare una lampadina, cosa farebbe senza di me?”. L’aggressore sfrutta ogni occasione per mettere in ridicolo la vittima, screditandola agli occhi degli altri e impedendole di costruire una percezione positiva di sé.

Anche i successi della vittima vengono sistematicamente sminuiti. Ogni traguardo personale o professionale viene ignorato o svalutato: “Chiunque avrebbe potuto farlo” oppure “È solo fortuna, non è merito tuo”. Questo comportamento ha un effetto paralizzante: la vittima smette di credere nelle proprie capacità e perde ogni motivazione a perseguire obiettivi o a prendere iniziative autonome.

La svalutazione continua crea un circolo vizioso in cui la vittima si convince di non valere nulla e di meritare il trattamento ricevuto. Recuperare l’autostima richiede un percorso di consapevolezza e supporto, perché solo riconoscendo l’abuso è possibile spezzare il ciclo e riappropriarsi del proprio valore e della propria dignità.

Manipolazione emotiva e gaslighting

La manipolazione emotiva e il gaslighting rappresentano alcune delle forme più subdole e pericolose della violenza psicologica. Attraverso queste tecniche, l’abusante esercita un controllo totale sulla mente della vittima, spingendola a dubitare delle proprie percezioni, emozioni e capacità di giudizio. Questo processo distruttivo mina progressivamente la sicurezza della donna, lasciandola in uno stato di confusione e vulnerabilità.

Il gaslighting è una tecnica manipolatoria che consiste nel distorcere la realtà per far credere alla vittima di essere in errore o di avere una percezione distorta degli eventi. L’aggressore nega fatti evidenti, contraddice continuamente la vittima e riformula gli episodi a suo vantaggio con frasi come: “Te lo sei inventato”, “Stai esagerando” o “Non è mai successo, sei pazza”. Questi commenti, ripetuti nel tempo, creano un senso di smarrimento e indeboliscono la capacità della vittima di fidarsi delle proprie percezioni.

Ad esempio, se la donna affronta l’aggressore riguardo a un comportamento offensivo, quest’ultimo potrebbe rispondere: “Ma quando mai ho detto una cosa simile?” o “Ti inventi sempre tutto per farmi passare dalla parte del torto”. Questo ribaltamento della realtà non solo invalida le emozioni della vittima, ma la costringe a mettere in discussione la propria memoria e lucidità mentale. Col tempo, la donna può arrivare a dubitare di se stessa su tutto: dai ricordi delle conversazioni ai piccoli eventi quotidiani, sentendosi insicura e fragile.

La manipolazione emotiva, invece, si manifesta attraverso comportamenti che mirano a controllare le emozioni della vittima, facendola sentire in colpa, sbagliata o responsabile per le azioni dell’aggressore. Frasi come “Se ti comportassi meglio, non succederebbe” o “Mi fai impazzire, la colpa è tua” spostano la responsabilità dell’abuso sulla donna, alimentando un senso di vergogna e impotenza. In altri casi, l’aggressore alterna momenti di violenza a gesti di apparente affetto e pentimento, come “Scusami, lo faccio perché ti amo troppo”. Questo ciclo di tensione, abuso e falsa riconciliazione confonde ulteriormente la vittima, facendole credere che il cambiamento sia possibile.

Gli effetti della manipolazione emotiva e del gaslighting sono devastanti: la vittima perde fiducia in se stessa, nelle proprie emozioni e nella propria capacità di giudizio. Questo stato di dipendenza emotiva e mentale rende difficile trovare il coraggio di allontanarsi dalla relazione abusiva. Riconoscere questi meccanismi è fondamentale per spezzare il controllo dell’abusante e ritrovare la propria voce, la propria realtà e la propria autonomia.

Insulti, minacce e stalking

Gli insulti, le minacce e lo stalking sono manifestazioni gravi e dirette della violenza psicologica che hanno un impatto devastante sulla salute mentale ed emotiva della vittima. Sebbene non lascino segni fisici evidenti, queste forme di abuso generano un clima costante di paura, ansia e insicurezza, riducendo progressivamente la capacità della donna di sentirsi libera e autonoma.

L’abuso verbale si esprime attraverso insulti, offese e critiche che colpiscono l’identità della vittima. Frasi come “Sei inutile”, “Non sei buona a nulla” o “Mi vergogno di te” vengono ripetute incessantemente, spesso nei momenti più vulnerabili della donna, come durante un conflitto o un fallimento personale. L’obiettivo è minare l’autostima e la sicurezza della vittima, portandola a sentirsi sempre più fragile e incapace. Questi insulti non si limitano alla sfera privata: in molti casi, l’abusante umilia la vittima anche in pubblico, intensificando il senso di vergogna e isolamento.

Le minacce, velate o esplicite, servono a creare un costante stato di terrore psicologico. L’aggressore usa parole intimidatorie per instillare paura, facendola sentire intrappolata. Minacce come “Se mi lasci, te ne pentirai” o “Vedrai cosa succede se fai di testa tua” sono strumenti di coercizione per controllare ogni azione della vittima. Anche le minacce non esplicite, come lanciare oggetti, adottare un tono aggressivo o fissare la vittima con sguardi minacciosi, hanno lo stesso effetto destabilizzante. La donna vive in un costante stato di allerta, come se fosse costretta a muoversi con estrema cautela per evitare di scatenare la rabbia dell’abusante.

Lo stalking, invece, rappresenta una sorveglianza ossessiva e invasiva che invade la vita privata della vittima. Controllare i suoi spostamenti, monitorare il telefono, seguirla sul posto di lavoro o persino invadere i suoi social media sono tutte tattiche usate per mantenere il controllo. In alcuni casi, l’aggressore potrebbe telefonare incessantemente, inviare messaggi minacciosi o presentarsi improvvisamente nei luoghi frequentati dalla vittima. Questo comportamento non solo priva la donna della sua libertà, ma crea un clima di ansia e paranoia costante, impedendole di sentirsi al sicuro anche negli spazi personali.

L’effetto cumulativo di insulti, minacce e stalking è devastante: la vittima sviluppa un profondo senso di vulnerabilità, paura e impotenza. Ogni decisione diventa un rischio, ogni azione viene monitorata o criticata. Riconoscere la gravità di questi segnali e cercare aiuto tempestivo presso centri antiviolenza o professionisti è essenziale per uscire da questa spirale e ritrovare la sicurezza e la dignità perdute.

Limitazioni economiche e autonomia personale

Le limitazioni economiche e la privazione dell’autonomia personale rappresentano strumenti di controllo molto diffusi nella violenza psicologica. L’obiettivo dell’aggressore è privare la vittima della sua indipendenza finanziaria e decisionale, rendendola totalmente dipendente e incapace di allontanarsi dalla relazione abusiva. Questa forma di violenza, spesso sottovalutata, incide profondamente sulla capacità della vittima di autodeterminarsi, impedendole di costruire una vita autonoma.

Il controllo economico si manifesta attraverso comportamenti diretti e indiretti. L’abusante può vietare alla vittima di lavorare, con frasi manipolatorie come “Non hai bisogno di lavorare, ci penso io a tutto” o “Una brava madre dovrebbe stare a casa”. Queste parole, all’apparenza premurose, nascondono l’intento di negare alla donna la possibilità di guadagnare, mantenendo il potere finanziario nelle proprie mani. Anche quando la vittima ha già un lavoro, l’aggressore potrebbe svalutare le sue capacità professionali: “Non vali nulla al lavoro, ti licenzieranno presto”, minando la sua fiducia e spingendola ad abbandonare la carriera.

Un’altra forma di controllo è l’accesso limitato alle risorse economiche. L’abusante può pretendere di gestire il denaro in maniera esclusiva, impedendo alla donna di disporre dei propri guadagni o concedendole solo piccole somme “a richiesta”, con atteggiamenti svalutanti: “Se ti do i soldi, li sprecherai come al solito”. Questa tattica umiliante priva la vittima di autonomia e la costringe a giustificare ogni spesa, anche quelle più personali o necessarie. In alcuni casi, l’aggressore utilizza il denaro come strumento di punizione, bloccando i fondi o minacciando di togliere supporto economico: “Se fai come dici tu, non ti darò più un centesimo”.

Oltre al controllo economico, l’abusante impone limitazioni all’autonomia personale: decide cosa la vittima può fare, come vestirsi, chi frequentare e persino cosa mangiare. Ogni scelta viene criticata o sminuita, portando la vittima a sentirsi incapace di prendere decisioni senza l’approvazione dell’altro. Questa dinamica annulla progressivamente l’autostima della donna, che inizia a credere di non poter sopravvivere o gestire la propria vita senza l’aggressore.

Questa forma di violenza crea una gabbia invisibile, dove la dipendenza economica e l’assenza di autonomia personale impediscono alla vittima di reagire o allontanarsi. Riconoscere queste dinamiche e chiedere aiuto a professionisti, centri antiviolenza o servizi di supporto è fondamentale per spezzare il ciclo di controllo e recuperare la libertà personale e finanziaria. Ogni donna ha diritto alla propria indipendenza e a una vita dignitosa, libera da ogni forma di abuso.

Le conseguenze della violenza psicologica

Le conseguenze della violenza psicologica sono profonde e devastanti, influenzando ogni aspetto della vita della vittima: dalla salute mentale ed emotiva, fino alla capacità di costruire relazioni sane e progettare il proprio futuro. A differenza della violenza fisica, questa forma di abuso agisce in modo silenzioso e graduale, lasciando ferite invisibili ma estremamente difficili da guarire.

Una delle prime conseguenze è il crollo dell’autostima. Le critiche costanti, le svalutazioni e le umiliazioni portano la vittima a dubitare di sé stessa, delle proprie capacità e del proprio valore. Frasi come “Non vali nulla” o “Senza di me non sei nessuno”, ripetute continuamente, si trasformano in una voce interiore che annulla la fiducia personale. La vittima, interiorizzando queste parole, finisce per sentirsi inadeguata e incapace di reagire, alimentando una spirale di immobilità e dipendenza dall’aggressore.

La salute mentale è un altro ambito fortemente compromesso. L’esposizione costante a manipolazioni come il gaslighting, le minacce e l’isolamento può portare a ansia cronica, depressione, disturbi dell’umore e disturbo post-traumatico da stress. Molte vittime sviluppano sintomi come insonnia, attacchi di panico, difficoltà di concentrazione e senso di vuoto. Ad esempio, una donna che subisce gaslighting potrebbe arrivare a dubitare della propria sanità mentale, vivendo in un costante stato di confusione e insicurezza.

La paura costante è un altro elemento che caratterizza le conseguenze della violenza psicologica. Le minacce, velate o esplicite, mantengono la vittima in uno stato di allerta permanente, come se fosse costretta a camminare su un filo sottile per evitare conseguenze peggiori. Questo stato di tensione prolungata può generare disturbi fisici, come mal di testa cronici, problemi gastrointestinali e malattie psicosomatiche.

Anche le relazioni interpersonali ne risentono gravemente. L’isolamento imposto dall’abusante e la perdita di fiducia negli altri rendono difficile per la vittima aprirsi o cercare aiuto. La paura del giudizio, la vergogna e la sensazione di non essere compresa possono spingerla a chiudersi ulteriormente. Questo isolamento aggrava il senso di solitudine e rende ancora più complesso spezzare il ciclo dell’abuso.

Infine, la violenza psicologica compromette la capacità di autodeterminazione. La vittima, privata della propria autonomia decisionale, spesso non riesce a immaginare un futuro diverso. Ogni progetto di vita viene abbandonato, mentre la dipendenza emotiva ed economica dall’abusante sembra un ostacolo insormontabile.

Queste conseguenze dimostrano che la violenza psicologica, pur essendo invisibile, ha effetti reali e duraturi sulla vita della vittima. Il percorso di guarigione richiede tempo, supporto professionale e il riconoscimento che nessuno merita di vivere in un contesto di svalutazione e manipolazione. Chiedere aiuto è il primo passo fondamentale per ritrovare la propria identità, la propria forza e il diritto a una vita libera e serena.

Impatti sulla salute mentale

Gli impatti sulla salute mentale derivanti dalla violenza psicologica sono profondi e spesso debilitanti. Questo tipo di abuso agisce in modo lento e costante, generando un ambiente di stress prolungato che mina il benessere emotivo e psicologico della vittima. Le conseguenze più comuni includono ansia, depressione e disturbo post-traumatico da stress (PTSD), ma possono emergere anche pensieri di inutilità, disperazione e perdita di speranza.

L’ansia è spesso la prima manifestazione di disagio. La vittima vive in uno stato costante di allerta, temendo le reazioni dell’aggressore. Questa condizione si traduce in sintomi come tensione muscolare, difficoltà a dormire, palpitazioni e attacchi di panico. Ad esempio, una donna che viene costantemente criticata e svalutata può sviluppare la paura di compiere anche le azioni più semplici, come fare una telefonata o uscire di casa, per timore di un’ulteriore umiliazione o rimprovero.

La depressione è un’altra conseguenza frequente. Le continue svalutazioni e manipolazioni portano la vittima a sentirsi inutile, incapace e priva di valore. Frasi come “Non vali nulla” o “Non combinerai mai niente nella vita” si trasformano in convinzioni radicate, generando un senso di vuoto e di impotenza. La vittima potrebbe perdere interesse per attività che un tempo la gratificavano, ritirarsi socialmente e sperimentare una profonda tristezza. Nei casi più gravi, possono emergere pensieri di suicidio o autolesionismo come unico modo per sfuggire al dolore emotivo.

Il disturbo post-traumatico da stress (PTSD) è spesso la conseguenza di un’esposizione prolungata a situazioni di violenza psicologica. La vittima può rivivere il trauma attraverso flashback, sogni ricorrenti e ipervigilanza. Situazioni banali, come un tono di voce più alto o una frase detta con sarcasmo, possono scatenare risposte di paura intensa e disagio. La difficoltà a sentirsi al sicuro, anche in contesti protetti, contribuisce a un senso di alienazione e di perdita di controllo sulla propria vita.

Oltre a questi disturbi, la vittima sviluppa spesso pensieri di inutilità e perdita di speranza. L’aggressore, con la sua manipolazione costante, fa credere alla vittima che sia responsabile dell’abuso, convincendola che non esista una via d’uscita. Questa condizione porta a un immobilismo emotivo, dove anche l’idea di chiedere aiuto sembra impossibile.

Gli impatti della violenza psicologica sulla salute mentale sono reali e possono durare a lungo. È essenziale che la vittima riceva supporto adeguato da professionisti della salute mentale, come psicoterapeuti, che possano aiutarla a ricostruire la propria autostima e a superare i traumi subiti. Riconoscere che il proprio dolore è valido è il primo passo verso la guarigione. Nessuno merita di vivere in uno stato di paura e sofferenza: la speranza e la forza possono essere ritrovate.

Conseguenze fisiche: stress cronico e sintomi psicosomatici

Le conseguenze fisiche della violenza psicologica sono spesso sottovalutate, ma altrettanto reali e debilitanti quanto quelle sulla salute mentale. L’abuso emotivo costante crea un livello di stress cronico che si riversa inevitabilmente sul corpo, provocando una serie di sintomi psicosomatici. Il legame tra mente e corpo è profondo: vivere in uno stato di allerta continua, di paura e di svalutazione logora lentamente il sistema nervoso e il benessere fisico.

Uno dei sintomi più comuni è l’insonnia. Le preoccupazioni costanti, le umiliazioni subite e il senso di ansia impediscono alla vittima di rilassarsi. Anche durante la notte, la mente rimane in uno stato di iperattivazione, generando difficoltà ad addormentarsi, risvegli notturni o incubi ricorrenti legati alle esperienze traumatiche. La privazione del sonno aggrava ulteriormente lo stato di salute, riducendo le energie, indebolendo il sistema immunitario e peggiorando i sintomi di depressione e ansia.

Il mal di testa cronico è un altro segnale tipico. Lo stress e la tensione accumulata si manifestano fisicamente attraverso contrazioni muscolari, spesso localizzate nella zona del collo e delle spalle, che scatenano cefalee persistenti. Questo tipo di dolore può diventare quotidiano, compromettendo la capacità della vittima di svolgere attività semplici e di concentrarsi.

I disturbi digestivi rappresentano un’altra manifestazione frequente della violenza psicologica. Lo stress cronico altera il normale funzionamento del sistema gastrointestinale, causando nausea, bruciori di stomaco, gastriti, colon irritabile o diarrea. In alcuni casi, la vittima può sviluppare un rapporto disfunzionale con il cibo, alternando perdita di appetito a episodi di alimentazione compulsiva. Frasi denigratorie come “Sei troppo grassa” o “Non ti prendi cura di te” possono ulteriormente intensificare questi disturbi, portando a una significativa perdita di peso o a squilibri metabolici.

Anche palpitazioni, tachicardia e stanchezza cronica sono sintomi fisici comuni. Il corpo della vittima, sottoposto a uno stato costante di allerta, reagisce con segnali tipici del sistema nervoso simpatico, come l’accelerazione del battito cardiaco o la sensazione di oppressione al petto. Questa risposta fisiologica, se prolungata, può aumentare il rischio di sviluppare malattie cardiache o ipertensione.

Infine, lo stress cronico può manifestarsi con dolori muscolari diffusi, tensione alle articolazioni e riduzione delle difese immunitarie, rendendo la vittima più vulnerabile a infezioni e patologie ricorrenti.

Questi sintomi fisici non devono essere ignorati, poiché rappresentano segnali tangibili della sofferenza emotiva e psicologica vissuta. È fondamentale che le vittime della violenza psicologica ricevano supporto medico e psicoterapeutico per affrontare il dolore fisico e ritrovare il proprio equilibrio. Ascoltare il corpo è un primo passo per riconoscere l’abuso e intraprendere un percorso di guarigione.

La perdita di autostima e identità

La perdita di autostima e identità è una delle conseguenze più devastanti della violenza psicologica. Questo annullamento progressivo non avviene improvvisamente, ma è il risultato di un lento e sistematico lavoro di svalutazione e manipolazione da parte dell’aggressore. La vittima, sottoposta a continue critiche, umiliazioni e controllo, inizia a dubitare di sé stessa, delle proprie capacità e del proprio valore, fino a perdere completamente la percezione di chi è realmente.

L’aggressore agisce attraverso frasi e comportamenti mirati a sminuire ogni aspetto della personalità della vittima. Commenti come “Non sei capace di fare nulla”, “Sei un fallimento” o “Senza di me non andrai da nessuna parte” diventano una costante nella quotidianità, tanto da trasformarsi in una verità interiorizzata. All’inizio, la vittima potrebbe provare a difendersi o giustificarsi, ma con il tempo, l’energia e la fiducia si esauriscono. Ogni tentativo di autodeterminazione viene invalidato, portando la donna a sentirsi incapace di prendere decisioni o compiere azioni senza l’approvazione dell’abusante.

Questa dinamica distruttiva colpisce in profondità l’identità personale. La vittima smette di riconoscersi nei propri desideri, bisogni e passioni perché ogni espressione di sé è stata criticata o ignorata. Un esempio comune è la rinuncia ad attività che un tempo la gratificavano: una donna potrebbe abbandonare il proprio lavoro, uno sport o gli studi perché l’aggressore li svaluta con frasi come “Perdi tempo con queste cose inutili”. Ogni piccolo successo viene sminuito, mentre gli insuccessi vengono amplificati per alimentare il senso di inadeguatezza.

La dipendenza emotiva gioca un ruolo chiave in questo processo. La vittima, privata della propria autostima, finisce per dipendere dall’aggressore per ogni decisione e per ogni briciola di riconoscimento positivo. Anche un piccolo gesto gentile, come un “Oggi sei stata brava”, assume un valore enorme, spingendo la vittima a ricercare costantemente l’approvazione dell’altro, anche a costo di sacrificare sé stessa.

La progressiva perdita di autostima rende estremamente difficile la liberazione dall’abuso. La vittima si convince di non poter sopravvivere da sola e di non meritare una vita migliore. Per ricostruire sé stessa, è fondamentale intraprendere un percorso di supporto psicoterapeutico che aiuti a riconoscere il valore personale e a riscoprire la propria identità. La liberazione inizia nel momento in cui si riconosce che nessuno ha il diritto di annullare la dignità e la voce di un’altra persona. Ogni individuo merita rispetto, amore e autonomia.

Chi sono gli aggressori

Gli aggressori nella violenza psicologica non hanno un’unica identità o profilo sociale: possono provenire da qualsiasi contesto, classe o cultura. Tuttavia, dietro i loro comportamenti abusanti emergono caratteristiche e schemi relazionali comuni che rivelano un bisogno patologico di controllo e dominio sulla vittima. La violenza psicologica non è casuale; è il risultato di una personalità manipolatoria e di dinamiche relazionali tossiche in cui il potere e la sottomissione giocano un ruolo centrale.

Gli aggressori sono spesso individui con tratti di narcisismo o di disturbo antisociale di personalità, che manifestano una scarsa empatia e un eccessivo bisogno di controllo. Un partner narcisista, ad esempio, tende a considerarsi superiore e a usare la svalutazione come mezzo per sentirsi dominante. Frasi come “Non troverai mai nessuno meglio di me” o “Se ti lascio, non sei nessuno” rivelano un tentativo costante di indebolire la vittima per consolidare la propria posizione di potere.

Altri aggressori, pur non presentando una diagnosi patologica, sono mossi da insicurezze profonde e da una scarsa gestione delle proprie emozioni. Possono aver vissuto esperienze traumatiche o modelli familiari violenti durante l’infanzia, dove la sottomissione dell’altro veniva normalizzata. Queste persone utilizzano la violenza psicologica come mezzo per alleviare il proprio senso di impotenza, trasferendo sulla vittima il controllo che sentono di aver perso sulla propria vita.

L’aggressore spesso alterna comportamenti abusanti a momenti di falsi pentimenti, creando un circolo vizioso di violenza e riconciliazione. Dopo un episodio di svalutazione o minacce, potrebbe mostrarsi dolce e premuroso con frasi come “Mi dispiace, è colpa dello stress” o “Ti amo, non succederà più”. Questo comportamento manipolatorio confonde la vittima, alimentando la speranza di un cambiamento e rinforzando il legame emotivo.

Un’altra caratteristica comune è l’uso della manipolazione emotiva per ribaltare le responsabilità. L’aggressore spesso accusa la vittima di essere la causa del proprio comportamento: “Se mi comporto così, è perché mi fai perdere la pazienza”. Questo spostamento di colpa spinge la vittima a sentirsi responsabile dell’abuso, aumentando la sua vulnerabilità.

Gli aggressori possono anche esercitare il proprio potere attraverso il controllo economico, sociale e fisico. Ad esempio, limitano l’accesso della vittima alle risorse finanziarie, criticano i suoi rapporti con familiari e amici o sorvegliano i suoi movimenti. Questa privazione della libertà personale rafforza il senso di dominio e impedisce alla vittima di cercare aiuto.

Sebbene gli aggressori possano apparire diversi all’esterno, ciò che li accomuna è l’incapacità di instaurare relazioni basate sul rispetto e sull’uguaglianza. La violenza psicologica è per loro uno strumento per affermare sé stessi, mascherando insicurezze o patologie più profonde. Riconoscere queste dinamiche è essenziale per contrastare l’abuso: la responsabilità della violenza appartiene solo all’aggressore, mai alla vittima. La consapevolezza e l’educazione sono strumenti chiave per spezzare il ciclo della violenza e promuovere relazioni sane e rispettose.

Narcisista overt e covert

Il narcisista covert o overt rappresentano due volti della stessa personalità manipolatoria e abusante, ma si manifestano in modi diversi. Entrambi, però, esercitano una violenza psicologica sottile o evidente che mina profondamente la stabilità emotiva della vittima, generando confusione, senso di colpa e perdita di autostima.

Il narcisista overt è quello più facilmente riconoscibile. Si tratta di una figura visibilmente arrogante, presuntuosa e priva di empatia. Mostra apertamente il proprio senso di superiorità e desiderio di controllo, sminuendo la vittima in modo palese e diretto. Frasi come “Senza di me non saresti niente” o “Solo io so come vanno fatte le cose” sono tipiche di questo atteggiamento. La svalutazione è costante e pubblica: il narcisista overt non si fa problemi a criticare o umiliare la vittima davanti ad altri, utilizzando l’offesa come strumento per riaffermare il proprio potere. Ad esempio, potrebbe denigrare le competenze professionali della compagna durante una conversazione con amici o familiari, alimentando un senso di vergogna e inferiorità nella vittima.

Il narcisista covert, invece, agisce in modo molto più subdolo. Apparentemente premuroso e fragile, nasconde il bisogno di controllo dietro comportamenti che sembrano amorevoli o affettuosi. Utilizza frasi come “Lo faccio per il tuo bene” o “Mi preoccupo per te perché ti amo”, mascherando così il vero intento di sottomettere e manipolare. Spesso si presenta come una “vittima del mondo”, usando l’autocommiserazione per far sentire in colpa la partner. Ad esempio, se la donna esprime un desiderio di indipendenza, il narcisista covert potrebbe rispondere: “Dopo tutto quello che ho fatto per te, mi ripaghi così?”. Questo atteggiamento alimenta un senso di colpa nella vittima, spingendola a rinunciare alle proprie esigenze per “non ferire” il partner.

Entrambi i tipi di narcisisti agiscono con lo stesso obiettivo: mantenere il controllo totale sulla vita della vittima, destabilizzandola emotivamente. Mentre l’overt utilizza attacchi diretti e visibili, il covert gioca sulla manipolazione sottile, creando un clima ambiguo in cui la vittima fatica a distinguere l’abuso da un gesto d’amore. Questa alternanza di svalutazione e falsa premura genera confusione, dipendenza emotiva e la speranza che il partner possa cambiare.

La violenza psicologica esercitata dai narcisisti, in entrambe le forme, ha conseguenze devastanti: perdita di autostima, ansia, depressione e isolamento sociale. È fondamentale riconoscere queste dinamiche per interrompere il ciclo dell’abuso e ricostruire la propria identità. Nessuno merita di vivere in una relazione in cui l’amore è un mezzo per controllare e ferire.

Il profilo psicologico di chi commette abusi

Il profilo psicologico di chi commette abusi è complesso e radicato in dinamiche personali e relazionali disfunzionali. Sebbene l’aggressore possa presentare caratteristiche diverse, emergono spesso tratti comuni che spiegano il bisogno di esercitare controllo e violenza psicologica sulla vittima. Questi comportamenti non sono casuali, ma rispondono a un desiderio patologico di affermare potere e dominio, spesso alimentato da insicurezze profonde e da una scarsa capacità di gestione emotiva.

Molti aggressori mostrano tratti narcisistici, che si manifestano attraverso un’immagine grandiosa di sé, una costante ricerca di ammirazione e la mancanza di empatia verso l’altro. Il loro bisogno di controllo è legato alla percezione di sé come superiori: svalutare e manipolare la vittima diventa un modo per rafforzare il proprio senso di potere. Ad esempio, un uomo con tendenze narcisistiche potrebbe affermare frasi come “Senza di me non sei nulla” o “Io so cosa è meglio per te”, trasformando la relazione in uno strumento per soddisfare il proprio ego e mantenere la vittima in una posizione subordinata.

Altri aggressori possono presentare tratti antisociali o di personalità borderline. I soggetti con tratti antisociali sono spesso caratterizzati da una totale mancanza di rimorso, manipolazione fredda e calcolata, e incapacità di riconoscere i bisogni altrui. Usano la violenza psicologica come mezzo per controllare e umiliare, senza alcuna considerazione per le conseguenze emotive sulla vittima. Ad esempio, potrebbero usare minacce dirette o ricatti emotivi come “Se mi lasci, te la farò pagare”, instillando paura e dipendenza.

Dietro questi comportamenti abusanti si nasconde spesso un abisso di insicurezze personali e una profonda fragilità emotiva. L’aggressore può aver vissuto esperienze di rifiuto, abbandono o modelli familiari violenti durante l’infanzia, che lo hanno portato a sviluppare strategie relazionali basate sul controllo e sulla sopraffazione dell’altro. L’incapacità di gestire la frustrazione e di costruire relazioni equilibrate spinge l’aggressore a utilizzare la violenza psicologica come mezzo per ristabilire un senso di sicurezza personale. In sostanza, la svalutazione della vittima diventa un riflesso delle proprie debolezze interiori.

In alcuni casi, l’abusante alterna momenti di aggressività a falsi pentimenti, creando un ciclo manipolatorio che confonde ulteriormente la vittima. Mostrarsi gentili o affettuosi dopo un episodio di abuso con frasi come “Lo faccio perché ti amo” o “Non volevo, è colpa dello stress” serve a mantenere il controllo, alimentando la speranza di un cambiamento che raramente si verifica.

È importante sottolineare che la responsabilità della violenza appartiene sempre all’aggressore. Comprendere il profilo psicologico di chi commette abusi non significa giustificare il suo comportamento, ma riconoscere le dinamiche pericolose che permettono alla violenza di continuare. L’unica soluzione è rompere il ciclo abusivo, proteggere la vittima e lavorare affinché l’aggressore affronti le proprie problematiche attraverso un intervento professionale. Nessuno ha il diritto di esercitare controllo o violenza su un altro essere umano.

Come uscire dalla violenza psicologica

Uscire dalla violenza psicologica è un percorso complesso, ma possibile. Il primo passo fondamentale è riconoscere l’abuso, un aspetto spesso difficile poiché questa forma di violenza è subdola e invisibile, insinuandosi lentamente nella vita della vittima. Comprendere che i comportamenti svalutanti, manipolatori e controllanti non sono normali né giustificabili è la chiave per avviare il cambiamento. Frasi come “Lo fa perché mi ama” o “È colpa mia se si arrabbia” sono segnali di quanto l’abuso abbia alterato la percezione della realtà.

Una volta preso atto della situazione, è essenziale rompere il silenzio. Parlare con persone di fiducia, come amici, familiari o colleghi, può rappresentare un sollievo immediato e fornire il supporto emotivo necessario. Non bisogna aver paura di essere giudicati o non creduti: chi sta vivendo una situazione di abuso ha bisogno di sentirsi ascoltato e compreso.

Il passo successivo è cercare aiuto professionale. Rivolgersi a uno psicologo o psicoterapeuta, preferibilmente con esperienza in situazioni di violenza psicologica, è fondamentale per ricostruire la propria autostima e affrontare i traumi subiti. Un percorso terapeutico aiuta la vittima a riconoscere le dinamiche di controllo e manipolazione, a ritrovare la propria voce e a riscoprire il proprio valore. Ad esempio, una donna che si sente “incapace di vivere senza il partner” può imparare a riconoscere questa dipendenza emotiva come frutto dell’abuso e non della realtà.

È importante anche ricostruire una rete di supporto. Il senso di isolamento imposto dall’aggressore può essere spezzato avvicinandosi nuovamente a persone fidate o a gruppi di sostegno. Esistono centri antiviolenza e associazioni dedicati che offrono ascolto, consulenza e protezione, accompagnando le vittime in ogni fase del percorso. Ricevere il sostegno di altre persone che hanno vissuto esperienze simili può offrire conforto e motivazione.

Sul piano pratico, può essere utile raccogliere prove dell’abuso, come messaggi, email, registrazioni audio o testimonianze, soprattutto se si sta valutando una denuncia. La violenza psicologica, pur essendo difficile da dimostrare, è riconosciuta dalla legge come una forma di abuso.

Infine, è essenziale ricostruire sé stessi, riappropriandosi della propria autonomia e dei propri spazi. Dedicarsi ad attività piacevoli, riscoprire passioni dimenticate e fissare piccoli obiettivi quotidiani aiuta a ritrovare forza e sicurezza. Ogni passo, anche il più piccolo, è una conquista verso la libertà.

Uscire dalla violenza psicologica richiede coraggio, ma non è un percorso che deve essere affrontato da soli. Chiedere aiuto non è segno di debolezza, ma di forza: ognuno ha diritto a una vita libera, dignitosa e serena, lontana da qualsiasi forma di abuso.

Riconoscere la violenza come primo passo

Riconoscere la violenza psicologica è il primo, fondamentale passo per spezzare il ciclo dell’abuso e ritrovare sé stessi. Spesso questa forma di violenza è difficile da identificare perché si manifesta in modo sottile, graduale e invisibile, senza lasciare segni fisici. Tuttavia, le parole svalutanti, il controllo costante, le manipolazioni emotive e le umiliazioni sistematiche producono ferite profonde che minano la sicurezza e l’autostima della vittima. La consapevolezza di questi segnali rappresenta l’inizio del percorso di liberazione.

Uno dei principali ostacoli al riconoscimento dell’abuso è la normalizzazione dei comportamenti violenti. Frasi come “È solo il suo carattere”, “Lo fa perché mi ama” o “Sono io che esagero” sono meccanismi con cui la vittima giustifica o minimizza la violenza subita. Questa distorsione della realtà è spesso alimentata dall’abusante stesso, che manipola la percezione della vittima attraverso il gaslighting e altre tecniche di controllo psicologico. Ad esempio, se una donna esprime disappunto per una critica umiliante, l’aggressore potrebbe rispondere con “Sei troppo sensibile, era solo uno scherzo”, facendola sentire colpevole delle proprie emozioni.

La consapevolezza, invece, inizia quando si smette di giustificare comportamenti che provocano sofferenza. È importante ascoltare i campanelli d’allarme, come il sentirsi costantemente svalutati, controllati o inadeguati. Le critiche continue, le minacce velate, l’isolamento sociale e il senso di paura sono segnali che indicano una relazione abusiva. Ad esempio, se il partner limita le decisioni personali con frasi come “Non sai fare nulla senza di me” o svaluta ogni traguardo personale, è necessario fermarsi e riconoscere che si sta subendo violenza psicologica.

Accettare di essere vittima di un abuso richiede coraggio e può essere accompagnato da sentimenti di vergogna o paura. Spesso la vittima si sente “colpevole” o incapace di reagire, ma è importante comprendere che la responsabilità non è mai sua. L’abuso è una scelta dell’aggressore, non un difetto della vittima.

Il momento della consapevolezza può essere doloroso, ma è anche un atto di forza e il primo passo verso il cambiamento. Riconoscere l’abuso significa riconoscere il proprio valore e il diritto a vivere una vita libera, dignitosa e serena. La consapevolezza apre la porta alla possibilità di chiedere aiuto a professionisti, centri antiviolenza e persone di fiducia, avviando un percorso di guarigione e riscoperta di sé. Ogni piccolo passo verso la consapevolezza è un passo verso la libertà.

Il ruolo della psicoterapia psicodinamica

La psicoterapia psicodinamica riveste un ruolo fondamentale nel percorso di uscita dalla violenza psicologica, offrendo alle vittime uno spazio sicuro in cui comprendere le radici profonde delle dinamiche che le hanno intrappolate in una relazione abusiva. Questo approccio terapeutico, orientato all’esplorazione dell’inconscio, permette di portare alla luce i meccanismi interiori che mantengono la relazione tossica, offrendo consapevolezza, elaborazione del trauma e nuove risorse per ricostruire la propria vita.

Una delle caratteristiche centrali della psicoterapia psicodinamica è l’esplorazione dei legami emotivi inconsci che spingono la vittima a rimanere legata all’abusante. Ad esempio, molte donne intrappolate in relazioni violente possono avere esperienze pregresse di svalutazione o abbandono, magari risalenti all’infanzia, che le portano a cercare inconsapevolmente relazioni in cui rivivere quei conflitti irrisolti. Attraverso il lavoro terapeutico, la vittima riesce a riconoscere questi pattern relazionali ripetitivi, comprendendo come il passato influisca sul presente. Una donna che si sente “meritevole” dell’abuso, ad esempio, può scoprire che questa convinzione deriva da esperienze familiari invalidanti e non dalla realtà attuale.

La rielaborazione del trauma è un altro pilastro della psicoterapia psicodinamica. La violenza psicologica lascia cicatrici profonde che si manifestano come vergogna, rabbia repressa, paura o senso di vuoto. Questi sentimenti, se non affrontati, possono paralizzare la vittima e impedirle di liberarsi dall’abuso. Il terapeuta aiuta la persona a dare un senso all’esperienza vissuta, trasformando il trauma in qualcosa di elaborabile. Questo processo non cancella il dolore, ma permette di integrare l’esperienza nel proprio percorso di vita, liberandosi dal peso emotivo che la violenza ha imposto.

Un altro aspetto fondamentale della psicoterapia è il rafforzamento dell’autostima. Attraverso l’alleanza terapeutica, la vittima trova un contesto empatico e non giudicante, dove poter riscoprire il proprio valore e la propria voce. I continui attacchi dell’abusante, come “Non vali nulla” o “Senza di me sei perduta”, vengono progressivamente decostruiti. La persona impara a riconoscere i propri bisogni, a porre limiti e a recuperare la fiducia nelle proprie capacità.

Infine, la psicoterapia psicodinamica fornisce strumenti per costruire relazioni sane. La vittima sviluppa la consapevolezza dei segnali di un rapporto tossico e impara a individuare legami basati sul rispetto e sulla reciprocità. Questo cambiamento non è immediato, ma graduale: la vittima impara a distinguere l’amore autentico da forme di controllo mascherate da affetto.

La psicoterapia psicodinamica, dunque, non si limita a risolvere i sintomi immediati, ma agisce in profondità, permettendo alla vittima di ritrovare sé stessa, di spezzare i legami con il passato e di ricostruire la propria identità. È un processo di trasformazione interiore che conduce a una nuova libertà, fatta di consapevolezza, forza e capacità di autodeterminarsi. Rivolgersi a un professionista significa scegliere di riprendere in mano la propria vita e tornare a credere nel proprio diritto alla felicità e alla dignità.

Rompere il ciclo degli abusi: i falsi pentimenti

Rompere il ciclo degli abusi richiede consapevolezza e coraggio, soprattutto di fronte ai falsi pentimenti dell’aggressore, che rappresentano una delle tattiche manipolatorie più insidiose. Dopo un episodio di violenza psicologica, l’aggressore spesso assume un atteggiamento apparentemente affettuoso, mostrando segni di rimorso e promettendo un cambiamento radicale. Tuttavia, queste promesse sono raramente sincere: servono unicamente a mantenere la vittima intrappolata nella relazione abusiva, alimentando il senso di speranza e confusione.

Il falso pentimento si manifesta con parole dolci, gesti premurosi e dichiarazioni d’amore che contrastano con l’abuso subito poco prima. Frasi come “Non volevo ferirti, ti amo troppo”, “Sono cambiato, te lo prometto” o “È stato solo un momento di debolezza, ti giuro che non accadrà più” sono tipiche di questa fase. L’aggressore può anche assumere un comportamento servile o offrire regali, come dimostrazione del suo presunto cambiamento. Questi gesti confondono ulteriormente la vittima, che spera in un ritorno alla normalità e vede nel pentimento dell’abusante una possibilità di redenzione.

La manipolazione emotiva alla base di questi comportamenti è studiata per rafforzare il controllo. L’aggressore sfrutta il desiderio della vittima di salvare la relazione o la famiglia, facendola sentire responsabile del cambiamento. Ad esempio, può dire: “Se tu fossi diversa, andrebbe tutto bene” oppure “Ho bisogno di te per migliorare”, spostando la responsabilità dei suoi comportamenti abusivi sulla donna. Questo ciclo di abuso e falsa riconciliazione, noto anche come “ciclo della violenza”, mantiene la vittima in una condizione di dipendenza emotiva, dove ogni nuova promessa diventa un’illusione che impedisce di vedere la realtà dell’abuso.

È fondamentale riconoscere i falsi pentimenti per ciò che sono: strumenti di manipolazione. Un cambiamento autentico richiederebbe un riconoscimento chiaro delle proprie responsabilità da parte dell’aggressore, un impegno concreto verso la trasformazione e l’intervento di professionisti. Le semplici parole o i gesti temporanei, senza un reale percorso di consapevolezza, sono solo tentativi di ristabilire il controllo.

Per rompere definitivamente il ciclo degli abusi, la vittima deve imparare a fidarsi dei fatti, non delle parole. I falsi pentimenti non cancellano l’abuso, ma lo perpetuano, ritardando il momento in cui si decide di agire per liberarsi. Cercare supporto da professionisti, come psicoterapeuti o centri antiviolenza, è essenziale per sviluppare la forza necessaria a uscire dalla relazione abusiva. Riconoscere che il cambiamento spetta solo all’aggressore è il primo passo per riprendersi la propria vita e riappropriarsi del diritto alla serenità e alla libertà.

Come prevenire la violenza psicologica

La prevenzione della violenza psicologica è un processo complesso ma fondamentale che richiede consapevolezza, educazione e interventi mirati a livello individuale e sociale. Per impedire che si radichino dinamiche tossiche nelle relazioni, è necessario agire su più livelli: culturale, educativo ed emotivo, promuovendo relazioni sane basate sul rispetto, sulla parità e sulla comunicazione empatica.

1. Educazione emotiva e relazionale

La prevenzione inizia con l’educazione, fin dalla giovane età. È fondamentale insegnare ai bambini e agli adolescenti a riconoscere le emozioni proprie e altrui, a gestire conflitti in modo sano e a costruire relazioni basate sul rispetto reciproco. Programmi educativi nelle scuole che affrontano temi come il consenso, la comunicazione non violenta e l’uguaglianza di genere aiutano a creare adulti consapevoli. Imparare a dire “no” senza sentirsi in colpa e a riconoscere i segnali di manipolazione sono competenze essenziali per prevenire futuri abusi.

2. Sensibilizzazione e consapevolezza

È importante sensibilizzare l’opinione pubblica sul riconoscimento dei segnali della violenza psicologica, spesso invisibili. Frasi svalutanti, il controllo eccessivo, l’isolamento sociale e le manipolazioni emotive non devono essere normalizzate o minimizzate. Campagne informative e risorse online possono aiutare chi è coinvolto in dinamiche di abuso a riconoscerle in tempo. Ad esempio, frasi come “Lo fa perché mi ama” o “Sono io il problema” sono segnali che meritano attenzione e consapevolezza.

3. Rafforzamento dell’autostima e autonomia personale

Un elemento centrale nella prevenzione è il rafforzamento dell’autostima e della consapevolezza personale. Avere una forte fiducia nelle proprie capacità e nel proprio valore rende meno vulnerabili a manipolazioni e svalutazioni. Le persone devono imparare a riconoscere i propri bisogni, a porre limiti sani e a pretendere rispetto in ogni relazione. Prendersi cura della propria autonomia economica, emotiva e sociale è un ulteriore strumento di protezione.

4. Promozione di modelli relazionali positivi

La società, i media e le famiglie devono promuovere modelli relazionali sani, basati sull’empatia, la parità e la reciprocità. È essenziale smantellare stereotipi culturali che legittimano dinamiche di potere e controllo nelle relazioni. Relazioni affettive equilibrate si fondano sulla fiducia, sul dialogo aperto e sul rispetto della libertà dell’altro, non sulla sottomissione o sull’annullamento della personalità.

5. Riconoscere i campanelli d’allarme

La prevenzione richiede la capacità di riconoscere precocemente i segnali di allarme nelle relazioni. Il controllo delle amicizie, le critiche costanti, la gelosia ossessiva e le umiliazioni, anche se inizialmente sottili, sono indicatori di comportamenti abusivi. È importante imparare a fidarsi del proprio istinto: se una relazione provoca paura, ansia o insicurezza, è necessario fermarsi e chiedersi se si tratta di una relazione sana.

6. Supporto professionale e sociale

Creare una rete di supporto è cruciale per prevenire e contrastare la violenza psicologica. Chi si sente isolato è più vulnerabile all’abuso, mentre avere relazioni sane con amici, familiari e professionisti consente di ricevere sostegno e di riconoscere comportamenti tossici. Anche rivolgersi a psicologi, counselor o centri antiviolenza può fornire gli strumenti necessari per affrontare dinamiche relazionali problematiche.

La prevenzione della violenza psicologica è un percorso che passa attraverso la crescita personale, la conoscenza e il dialogo. Ogni individuo ha il diritto di vivere relazioni sane e rispettose: promuovere consapevolezza, autonomia e rispetto reciproco rappresenta il primo passo per costruire una società in cui la violenza psicologica non trovi più spazio.